Der Hang des Architekten zum Gestus

Das Militärhistorische Museum Dresden von Daniel Libeskind ist eröffnet 22.01.2018Ach, was muss dieses Museum alles schultern! Gewehre sowieso, Säbel auch, ja Bomben und Raketen zeigt es in seinem, von einem Keil zerschossenen Bau in großen und kleinen Räumen, in Vitrinenboxen an der Wand und auf Rollen, freihängend oder an schiefe Wände geschraubt. Kinderspielzeug gibt es in dem Militärhistorischen Museum zu sehen, Kriegsspielzeug, einiges davon selbst Opfer eines Krieges, zerschmurgelt von Brandbombenabwürfen über der Stadt, in welcher der Altneubau nun eröffnet wurde: Dresden.

Am nördlichen Stadtrand steht das gerade eröffnete Museum, gehütet von sachlich finster streng dreinschauendem Militärpersonal, von Panzern teils umstellt, von wehenden Nationalfahnen geschmückt. Und von dem schon angesprochenen Keil massakriert; scheinbar, denn nähme man die kecke Keilspitze eines Tages wieder herunter, wäre kein Einschnitt, keine Wunde im Altbau zu sehen. Den also eher virtuellen Keil schickte der Architekt Daniel Libeskind von Nord nach Süd, dass die Spitze des eigentlich fein gewebten denn martialisch brutalen Stahlwerkzeugs auf den Punkt in der Stadt zeigt, den die alliierten Streitkräfte im Februar 1945 anvisierten zur Orientierung ihrer verheerenden Luftangriffe.

Sieben Jahre hat die Umbau- und Baugeschichte des neuen Militärhistorischen Museums gedauert. Seinen Namen hat es sieben Monate vor der deutschen Einheit erhalten, seine Geschichte im Zentrum der Albertstadt begann als Königliche Arsenal-Sammlung 1897. 1914 trug sie den Namen „Königlich Sächsisches Armeemuseum“, ab 1923/24 „Sächsisches Armeemuseum“, ab 1938 „Heeresmuseum der Wehrmacht“ (seit 1942 „Armeemuseum“), und ab 1972 hieß der Bau „Armeemuseum der DDR“.

1994 wurde das Militärhistorische Museum zum Leitmuseum im Museums- und Sammlungsverbund der Bundeswehr, und erst mit der Einberufung eines wissenschaftlichen Beirats 1998 begann der Prozess der inhaltlichen-gestalterischen und im Anschluss auch der architektonischen Neugestaltung. Und die soll, so jedenfalls die Planer, nicht nur für sich stehen, sondern auch dem heute urbanen Niemandsland Albertstadt neue Impulse verleihen.

Mit mehr als 13.000 m² Ausstellungsfläche ist das MHM das größte militärhistorische Museum Deutschlands; was nichts heißen soll, worauf aber auch in den Eröffnungsreden immer wieder hingewiesen wurde.

Wichtiger als schiere Fläche aber ist dem Hausherren, dessen ranghöchster Chef, der Bundesminister der Verteidigung, Thomas de Maizière, am Tag der feierlichen Eröffnung verhalten markige Worte sprach, die (ideologische?) Neuausrichtung des Militärmuseums. Es soll, so der Minister, provozieren und „im besten Sinne des Wortes anstößig“ sein. Was der scheinbar gewaltsam in die Gebäudesymmetrien und Gebäudehierarchien getrieben Keil nicht allein leisten kann, es geht um Neukonzeption und damit Perspektivwechsel. Der Mensch, so de Maizière, rücke hier im MHM in den Fokus, „als Beobachter und Chronist, als Täter und Opfer.“ Und Krieg solle einmal als das gezeigt werden, was er „eigentlich“ ist: „Eine ins Extreme gesteigerte Form menschlicher Gewalt.“ Daneben soll das Museum auch Bildungsstätte für seine Untergebenen sein, und er zitiert in seiner Rede den preußischen General Gerhard von Scharnhorst, der anmerkte, dass Bildung das Militär verfeinere. Was damit gemeint ist, kann man sich schwerlich vorstellen, im besten Falle eine Art Auflösungprozess alles Militärischen, wenn Bildung auch Erkenntniszugewinn meint.

Doch darum geht es dem Minister natürlich nicht, seine gewundenen Ausführungen zur Tradition (die passend am Ende der Veranstaltung mit dem Absingen der Nationalhymne untermalt wurden), die nicht bloß unkritische sondern meliorative Verwendung des Begriffes „esprit de corps“ (der unselige Korpsgeist), seine These von der den Frieden erzwingenden (Staats)Gewalt als letztes Mittel etc. deuten auf die Widersprüchlichkeit des ganzen Unternehmens Neukonzeption/neue Perspektiven. Ausgehend von der Notwendigkeit und Unabwendbarkeit militärischer (Staats)Gewalt verlieren alle Mühen, den Krieg zu entmystifizieren, auf der Stelle ihren Wert. Ob man nun unter vom Himmel herunter fallen Bomben stehend sich gruseln mag oder in einer künstlichen Geruchswolke stehen möchte, die Tod und Verwesung suggeriert, ob der eigene Blitzschatten auf der Wand eine Vorstellung von atomarer Vernichtung erzeugen kann, oder ein Film, in welchem man dem Verenden einer Katze zuschaut, die für militärische Experimente missbraucht wird, die Besucher werden als glückliche Kinder deutschlandweiter Friedensjahrzehnte nichts nachvollziehen, nichts leibhaftig verstehen können. Denn tatsächlich verlassen wir alle das Museum am Ende unseres Rundganges wieder – hoffentlich gesund an Körper und Geist; das ist im Krieg anders.

Nicht die Betroffenen richten den Blick auf Krieg und seine Ursachen (wenn sie noch Augen haben zu sehen oder Hände zu bauen), er wird hoheitlich durch das Militär fokussiert. Dass dabei nicht Überraschendes herauskommt, ahnt der, der in der Auftragsbeschreibung liest, die das Museum über sich selbst schreibt: Das Museum erfüllt hiernach, so ganz nüchtern formuliert, eine Bildungs- und Informationsaufgabe für die Öffentlichkeit und einen Beitrag zum Verständnis für Bundeswehr und Sicherheitspolitik. Verständnis aber ist allenfalls Emphatie, aber keine rigorose Aufklärung. Die Tatsache beispielsweise, dass die Bundesrepublik drittgrößter Waffenexporteur der Welt ist und damit durchaus an den Kriegen dieser Welt heute und morgen beteiligt ist und gut mitverdient, wird an keiner Stelle im Museum gezeigt. Vielleicht sollte der Nachfolgeverteidigungsminister des auch Oberleutnant der Reserve de Maizière ein Kriegsdienstverweigerer sein, das könnte Deutschland gut tun, dem dann hoffentlich zivil verantworteten Museum auch.

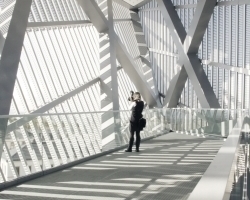

Die Architektur, insbesondere seine große Geste (Durchkeilung des Bestandes), die Daniel Libeskind schon beim Jüdischen Museum, dort allerdings noch wesentlich abstrakter und nicht mit spektakulären Aussichtsplattformen, steil aufragenden Betonwänden und offenen Aufzugsschächten praktizierte, hat wesentlich bescheidener aber zugleich mit mehr Glaubwürdigkeit der Österreicher Günther Domenig 1998 mit seinem Pfahl im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg (ehemaliges Kongresszentrum) vorgemacht (eröffnet 2001). Denn das, was Libeskind hier zum wiederholten Male in Deutschland allein (Berlin, Osnabrück) räumlich durchexerziert, ist eben nicht mehr nur in Beton gegossene Gewaltgeschichte, sie ist zum Entwurfsrepertoire eines so genannten Stararchitekten geworden, der eine höchst elaborierte wie reflexive Betroffenheitsarchitektur entwickelt hat. Die in Dresden (im Gegensatz zu Berlin) als Ausstellungshaus allerdings funktioniert, der Weite und dem chronologischen Abarbeiten von über 10.000 Exponaten dienenden Altbau sei es gedankt. Be. K.