Die Revolution vor der Türe – Planen und Bauen im industriellen Zeitalter

Schon seit den 1920er-Jahren ist der Modulbau – die industrielle Fertigung von Häusern – ein Thema, das die Gemüter spaltet. Nahezu täglich bescheren uns die sogenannten „Raumfabriken“ hitzige Diskussionen. Wir Architekten sollen Häuser wie Autos bauen? Industriell und seriell? Was für viele so zynisch klingt, entpuppt sich mehr und mehr als clever. So clever sogar, dass in der dadurch angestoßenen kulturellen Veränderung eine Chance liegt. Und zwar wohl die letzte Chance, die Steinzeitindustrie des Planens und Bauens aus den eigenen Reihen heraus zu disrupieren, bevor es andere tun. Diese Anderen stehen schon in den Startlöchern, während der kreative Architekt noch darüber grübelt, ob er durch die Erstellung modularer Räume, die abseits der Baustelle standardisiert zusammengebaut und dann schlüsselfertig zum Ort ihrer Bestimmung gebracht werden, nicht zum reinen Industriedesigner mutiert. Wo die einen die Beschränkung in ihrer architektonischen Freiheit fürchten, sehen die anderen die Möglichkeiten der Kreativität ungebrochen und fragen nach dem „Warum erst jetzt?“.

Seit jeher denken wir ArchitektInnen in Projekten, statt in Prozessen. Doch das modulare Bauen zwingt uns mehr denn je, diese Denkweise radikal zu hinterfragen. Und das ist gut so. Denn wenn wir industriell und seriell – sprich modular – bauen wollen, dann ist da ein dramatischer Kulturwechsel nötig. Eine modulare Architektur, die leicht zu verändern und schnell anzuwenden ist, braucht eine ganzheitliche Transformation der Prozesse. Es liegt mir daher daran, die Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit der technologischen Gestaltung und Planung modularer Gebäude auf jene intellektuellen Hausaufgaben zu lenken, die es zunächst zu erledigen gilt. Denn das Produktivitätsproblem der Bauindustrie ist kein technologisches. Wenn es uns gelingt, eine gemeinsame Definitionsebene zu finden, haben wir Riesenchancen, durch Standardisierung die vollkommen unproduktiven Vorgänge zu verringern und mit hoher Produktivität individuelle Häuser zu bauen.

Wenn viele Bedenkenträger nun von einer Renaissance des Plattenbaus sprechen, so ist diesen entgegenzuhalten, dass sie noch immer einen Industriebegriff des frühen 20. Jahrhunderts im Kopf haben und damit industrielle Produktion mit Fertigung hoher Stückzahlen gleichartiger Endprodukte gleichsetzen. Doch die Welt, und insbesondere die industrielle Welt, hat sich dramatisch verändert.

Eine Annäherung

Wie kommt es, dass die kapitalintensivste Inves-titionsgüterindustrie in den letzten 50 Jahren nicht annähernd mit den Produktivitätssteigerungen aller anderen produzierenden Bereiche Schritt halten konnte? Alle verfügbaren Statistiken sprechen da eine eindeutige Sprache. Je nach Betrachtungszeitraum wurde das Bauen um den Faktor 2 bis 3 überflügelt, was heute dazu führt, dass ein einfaches Badezimmer etwa so viel kos-tet wie ein gut ausgestatteter Mittelklassewagen.

Alle Vergleiche mit der Automobilindustrie wurden in der Vergangenheit mit dem handfesten Argument abgetan, dass das Bauen ja immer nur Prototypen hervorbringt und deshalb keine industriellen Maßstäbe angewandt werden können und dürfen. Seit gut zehn Jahren kennen wir aber nun den Begriff von Industrie 4.0. Dieser bedeutet nichts anderes als die Möglichkeit, durch die Zusammenführung von Informations- und Kommunikationstechnologie mit der physischen Produktion industriell mit Losgröße Eins zu produzieren, also industriell „Prototypen“ zu bauen.

Diese Chance wird in absehbarer Zeit auch für das Bauen genutzt werden. Es stellt sich nur die Frage: wann und von wem? Unser Window of Opportunity ist schmal. Wenn große Unternehmensberater in weltweiten Studien dem Planen und Bauen zwischen 30 und 50 % „Verschwendungspotential“ attestieren, so ist es nur eine Frage der Zeit, dass sich in einer Welt mit fast unbeschränkten Kapitalressourcen für unternehmerische Innovationen irgendjemand dieser Chancen annehmen wird. Wir ArchitektInnen und IngenieurInnen tun gut daran, uns an diesem Veränderungsprozess aktiv zu beteiligen.

Was heißt das? Wir sprechen nicht über die x-te Auflage von vorgefertigten Bauten in möglichst großer Stückzahl, denn Plattenbau 4.0 hat damit gar nichts zu tun, obwohl – der Fossilhaftigkeit unserer Branche entsprechend – fast jede Diskussion zu diesem Thema über kurz oder lang zu solchen Vorschlägen führt. Ich denke, es gilt zu analysieren, in welcher Kultur wir in welcher Organisationsform welche Prozesse betreiben können, um zu guten Häusern zu kommen. Das gute Haus, das schon Vitruv mit hellseherischer Voraussicht als eines beschreibt, das utilitas, firmitas und venustas befriedigt, verlangt allerdings heute ganz andere Prozesse und Organisationen als vor 2 000 Jahren; auch andere als vor 100 Jahren. Doch diese haben sich bislang nicht wesentlich verändert, weder beim Planen noch beim Bauen.

Die Anforderung

Das sehen wir schon ganz zu Beginn, bei der Definition der Bauaufgabe. Es ist schon erstaunlich, dass die Beschreibung der „Bestellqualität“ eines relativ einfachen Produkts, wie etwa eines Automobils, in einem vielseitigen Anforderungskatalog definiert wird, während komplexe Unikate, wie Bauwerke mit einer 20-fachen Lebensdauer, hinsichtlich ihrer Qualität in wenigen Stehsätzen beschrieben werden. Ganz zu schweigen von den Aufgaben, die nötig wären, um den Kernprozess, dem das zukünftige Haus einmal dienen soll, in einer Weise zu analysieren, dass es möglich ist, eine tragfähige Aussage zu treffen. Zum Beispiel, ob ein Neubau überhaupt nötig ist. Die nachhaltigste Lösung eines Hauses ist nämlich immer noch die, gar kein Haus zu bauen.

Der Kernprozess

In unserer Praxis beschäftigen wir uns intensiv mit diesen Aufgaben, bevor wir überhaupt über Entwurfsideen nachdenken. Und ich meine, dass ArchitektInnen und IngenieurInnen die besten Voraussetzungen haben, dies zu tun. Wie kann ein Haus helfen, den zukünftigen Kernprozess bestmöglich zu unterstützen? Wie will der Auftraggeber das Haus unabhängig davon in seinem geplanten Lebenszyklus betreiben? Welche Rolle soll das Haus in seiner unmittelbaren und erweiterten Umwelt spielen? Diese Fragen sind unseres Erachtens die entscheidenden ersten Schritte, die intensiv mit dem Auftraggeber vor dem Hintergrund seiner Wertvorstellungen und ökonomischen Möglichkeiten geklärt werden müssen, bevor – wenn überhaupt – der eigentliche Planungsprozess beginnt. Diese dokumentierte „Bestellqualität“ ist Grundvoraussetzung für jede erfolgreiche, industrielle Produktion.

Die Integrale Planung

Darauf aufbauend können die integralen kreativen Prozesse beginnen. Gerade wenn wir von modularer Architektur im wörtlichen Sinne sprechen, ist ein Ineinandergreifen der Gewerke Hand in Hand, ein detailliertes Arbeiten und gewissenhaftes Abgleichen ein absolutes Muss, um Fehler nicht hundertfach zu duplizieren.

Integral? Das macht doch jeder, heißt es, und außerdem kennen wir Generalplaner seit vielen Jahrzehnten ... Keineswegs. Das Vertragsleis-tungsbild des Generalplaners hat in der Regel nämlich nichts mit einem integralen Planungsprozess zu tun. Solange in den diversen Honorarordnungen gefordert wird, dass der/die ArchitektIn „die Ergebnisse der Fachplanungen in das Konzept einarbeiten muss“, ist und bleibt das ein semantisches Bekenntnis, nicht integral arbeiten zu wollen.

Diese Haltung zu ändern bedeutet jedoch, die Planungskultur grundlegend zu verändern. Dies lässt sich sehr gut an der Verantwortung für die Baukosten verdeutlichen: Die FachingenieurInnen für Gebäudetechnik, die wiederum in etliche Fachsparten aufgeteilt sind, verantworten in vielen Gebäudetypologien einen großen Teil der Baukos-ten und ganz sicher den größten Teil der Lebenszykluskosten eines Hauses. Im Planungsprozess spielen sie hingegen immer noch die Rolle des „ungeliebten“ dritten Rads am Wagen. Nachdem schon in der Ausbildung die Gräben zwischen ArchitektInnen und BauingenieurInnen mit Fortdauer des Studiums immer tiefer werden, so tritt der „gemeinsame Feind“ – die Haustechnik – überhaupt erst in der Praxis auf den Plan. Um nun aber in der industriellen Fertigung voranzukommen, ist da ein Umdenkprozess nötig.

Vor bald 50 Jahren gab es bei den großen Autofirmen noch den konsekutiven Ablauf von Design, Fahrwerk, Karosse, Motor, Arbeitsvorbereitung etc. Das führte unter anderem zu einer Laufzeit von 60 Monaten vom first sketch of design bis zum ersten vom Band laufenden Produkt. Heute hat sich diese Zeit auf weniger als 18 Monate verkürzt bei gleichzeitiger dramatischer Steigerung von Qualität, Komplexität und Produktivität. Ein bauliches Symbol für diesen Kulturwandel ist beispielsweise das Produkthaus von BMW des Kollegen HENN, welches das zukünftige Produkt ins Zentrum aller beteiligten „Entwurfsdisziplinen“ stellt, die integral an dieser schöpferischen Aufgabe arbeiten.

Die gesamtverantwortliche Prozessführung

Diesen Wandel für unsere Berufe zu vollziehen, wird in der Ausbildung beginnen und in der Organisa-tion der Praxis und ihrer Berufsvertretungen ihre Fortsetzung finden müssen. Wenn dabei ArchitektInnen wieder in ihre angestammte Rolle der Prozessführung Planung zurückfinden wollen, wird sich neben der Ausbildung vor allem eine Kultur des gemeinsamen Schaffens entwickeln müssen. Das, was speziell in Kontinentaleuropa hier ein Stück weit verloren gegangen ist, hat man versucht, durch neue Berufsbilder zu ersetzen. Wenn heute Projektsteuerer selbstbewusst sagen, „mir ist eigentlich egal, welche ArchitektInnen unter mir arbeiten“, sollte uns das zu denken geben. Die Übernahme von gesamtplanerischer Verantwortung kann und darf sich nicht auf die vertragliche Komponente beschränken. Wir müssen die Ideen unserer IngenieurskollegInnen gleichzeitig und gleichberechtigt einfordern und akzeptieren, um der Rolle der Prozessführung Planung gerecht werden zu können.

Das Honorar

In welchen Organisationsformen wir das zukünftig machen werden, wird sich zeigen. Natürlich ist das auch in allen Formen der Netzwerkzusammenarbeit möglich, aber wahrscheinlich sind größere interdisziplinäre Firmenzusammenschlüsse eher geeignet, diesen Kulturwandel schneller umzusetzen. Aufgeben müssen wir jedenfalls meines Erachtens die fachlichen Kompetenzgärtchen samt ihren zugehörigen Honorarzäunen. Neue Vertragsmuster werden entstehen, die vielleicht dazu geeignet sind, der Bedeutung der Planung für den Lebenszyklus eines Gebäudes jenen Stellenwert zu geben, den sie verdient. Es ist schon erstaunlich, dass die Planung als jener Prozessteil, der über Erfolg oder Misserfolg des „Produktes Haus” entscheidet, mit weniger als 2 % der Lebenszykluskosten – im besten Fall – gewürdigt wird. Dass dies zu verrechenbaren Planer-Stundensätzen von weniger als einem Drittel derer von JuristInnen führt, ist die logische Konsequenz. Wir sollten sehen, dass ein neues Selbstbewusstsein gefallene Mindestsatzdiskussionen vergessen macht.

Planung und Montage

Die integrale Planung ist sodann die Grundlage für eine perfekte Umsetzung auf der Montagestelle, zu der sich die Baustelle entwickeln muss. Wenige wissen, dass mehr als 50 % aller Baukos-ten unter „sonstige Kosten“ fallen – also nicht Arbeit, sondern eingebaute Materialien und Ausrüstungen. Diese kommen zum überwiegenden Teil über eine mehrstufige Beschaffungsstafette zur Montagestelle , ein Vorgang, den sich der Rest der Industrie seit Jahren nicht mehr leisten kann. Die dabei entstehende Verschwendung bildet sich in zweistelligen Prozentsätzen ab.

Dabei wäre die heute zur Verfügung stehende Technologie schon in der Lage, den industriellen Imperativ „procurement design to production” auch für das Bauwesen in weiten Teilen zu unterstützen. Was ist damit gemeint? Ein Beispiel: Für eine individuell geplante Tür kann man nach Abschluss der Planung – mit einem Termin versehen – über eine Einkaufsplattform eine nahezu unbegrenzte Zahl von Anbietern evaluieren und gleich feststellen, ob die jeweilige Produktionsplanung mit den qualitativen und formalen Anforderungen und den terminlichen Wünschen übereinstimmt, und sich die Tür mit einem Vorlauf von mehreren Monaten anbieten lassen. Verglichen mit aktuellen Beschaffungsprozessen ist das wie Tag und Nacht. Natürlich ändern sich damit Prozesse und vertragliche Rahmenbedingungen. Baufirmen werden zu Montageunternehmen. Zwischenhandelsstrukturen bekommen möglicherweise neue Aufgaben. Dies führt dazu, dass – wie in der übrigen Industrie – die Planung, entgegen der vorherrschenden Meinung der Berufsvertretungen, enger mit den Montageunternehmen wird zusammenarbeiten müssen, um Doppelbearbeitungen zu verhindern.

Auch in diesem „change process“ sind wir Planer dazu aufgefordert, die Initiative zu ergreifen, wollen wir nicht – als Resultat der sicher stattfindenden Vertikalisierung des Planungs- und Bauprozesses – auf die Lieferung von Designideen reduziert werden. An und für sich ist die Redefinition einer abgeschlossenen Entwurfsleistung in einer alphanumerisch ausgedrückten Massen- und Qualitätsbeschreibung – genannt Leistungsverzeichnis – eine ohnehin reichlich überflüssige Aufgabe zur Auswahl des geeigneten Montagepartners. Wenn ein Großteil der modular verwendeten Elemente – und davon gibt es am Bau eine ganze Menge – eindeutig durch die Planung definiert sind und der Beschaffungsprozess dieser Materialien und Elemente verkürzt wird, ist die Furcht vor der Aufhebung der Trennung von Planung und Ausführung meines Erachtens weitgehend unbegründet. Warum soll ich als Planer nicht mit den Monteuren intensiv kommunizieren, wie die von mir gewählten Materialien verbaut werden können? Kein anderes Produkt wird ohne Einbindung der Produktionsvorbereitung entwickelt.

Reduktion von Komplexität

Diese Verzahnung kann dazu beitragen, dass die entscheidende Qualität im Planungs- und Bauprozess entsteht, die einzig geeignet ist, Komplexität zu reduzieren – nämlich Vertrauen.

Vertrauen baut auf Transparenz auf, einer Eigenschaft, die in den wenigsten unserer aktuellen Prozesse vorhanden ist. Weder in der Planung, noch in der Errichtung und schon gar nicht im Betrieb von Gebäuden verfügen wir über vergleichbare Datenbestände, die die Basis für jede wissenschaftliche Entwicklung sind – wahrscheinlich einer der Gründe für die weitgehende Forschungsfreiheit unserer Disziplin. Transparenz und das sich daraus entwickelnde Vertrauen sind jedenfalls die Grundvoraussetzung für die gemeinsame Erarbeitung von komplexen Aufgaben. Und ein gutes Haus ist eine solche.

Technologie

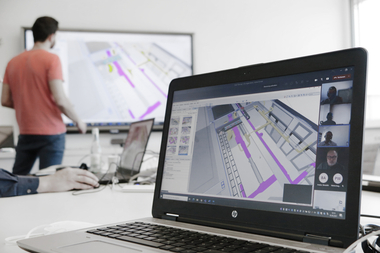

Neben den bisher beleuchteten Faktoren – von zu verändernder Kultur, Organisation und Prozesse – stehen wir großartigen neuen technologischen Möglichkeiten gegenüber. Das BIM-Wort ist noch nicht gefallen und es ist auch überflüssig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn die vorgenannten, ziemlich radikalen Veränderungen nicht stattfinden. Derzeit beobachte ich, dass an vielen Stellen große Anstrengungen unternommen werden, neue Technologien zu installieren, um mit höherem Aufwand schlechtere und nicht DIN-gerechte Pläne zu produzieren. Denn die „Information“ im Wort BIM (Building Information Modeling) beinhaltet mehr als die dritte geometrische Dimension der Darstellung. 3D können wir seit über 1 000 Jahren. BIM liefert jedoch das komplette virtuelle Abbild eines Gebäudes in der jeweils notwendigen Detailtiefe. Wenn wir mit diesen Daten nicht mehr anfangen können, als sie mehr oder weniger automatisch in eine Ausschreibung überzuführen, dann ist der Aufwand sicher nicht gerechtfertigt.

Sämtliche Verantwortungsbereiche des Bauens betreffen die Zukunft unserer Kinder – Energiekonsum, Ressourcenverbrauch, Deponiebedarf etc. –, und harren der drastischen Verbesserung. Die verpflichtende Recyclingquote der Automobilindustrie liegt bei über 90 %, wir schaffen weniger als 15 % und beanspruchen damit mehr als die Hälfte aller Deponievolumen. Wenn unsere Häuser Energieproduktionselemente werden sollen, kann uns ein virtuelles Modell, das im Netzwerk simuliert wird, die Basis dafür liefern. Und wenn wir wissen, was wann wo verbaut wird, ist das die Voraussetzung für zukünftiges „urban mining“. Das sind einige der Anwendungen der neuen Technologien, von denen BIM nur eine ist.

Industriell oder modular zu planen und zu bauen heißt nicht, qualitätsreduzierte Serienfertigung wie in der Welt von Charly Chaplins „Modern Times”. Es bedeutet einen Wandel, um in Zukunft noch bessere Häuser zu bauen und dabei Material- und Humanressourcen zu schonen und Verschwendung zu minimieren.

Dieser Beitrag wurde veröffentlicht im DBZ Sonderheft Modulbau 2019. Hier finden Sie Projektberichte, Fachbeiträge und Interviews mit Architekten zum Thema Modulbau.

Das komplette Heft gibt es kostenlos zum Download unter: DBZ Sonderheft Modulbau 2019

Lesen Sie auch DBZ Sonderheft Modulbau 2018: DBZ Sonderheft Modulbau 2018