Bautechnische Anforderungen an State-of-the-Art Skateparks

Gerade Skateanlagen im öffentlichen Raum müssen den hohen Anforderungen von Rollsportler:innen an Strapazierfähigkeit und Sicherheit entsprechen. Um diesen

Ansprüchen gerecht zu werden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung von

entscheidender Bedeutung.

Der Bau von öffentlichen Skateparks boomt. Von den Großstädten bis zu Gemeinden in ländlichen Regionen wächst der Bedarf an urbanen Bewegungsräumen für den informellen (Roll-)Sport wie Skateboarding, BMX, Stunt-Scooter, Inline-Skating und WCMX (Wheelchair MotoX bzw. Skating). Die Größe der Anlagen und die inhaltlichen Konzepte dieser nicht-normierten Freianlagen, die i. d. R. im Modus „umsonst, frei und draußen“ betrieben werden, sind dabei ganz unterschiedlich. Durch die häufige Lage in Grünflächen und die allgemeine gestalterische Anforderung der Anlagen, eine ästhetische Integration in die Umgebung, fällt die Expertise vor allem in den Planungsbereich auf Skateparks spezialisierter Landschaftsarchitekturbüros und die Ausführung in den Kompetenzbereich einschlägiger Skatepark-Fachfirmen. Planung und Bau von öffentlichen Skateanlagen werden meistens – nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Nutzer:innen-Beteiligung während der Planung – getrennt ausgeschrieben. Die konkrete Planung orientiert sich allgemein an der jugendkulturellen Deutungshoheit der informellen Rollsportartarten und fließt im Speziellen durch die Wünsche und Bedürfnisse der lokalen Nutzer:innen-Gruppen innerhalb des partizipativen Verfahrens ein (vgl. Kilberth & Mikmak 2023). Der Anspruch besteht darin, Skateparks individuell zu planen und dabei den Ideen möglichst vieler Nutzer:innen zu entsprechen. Der Gestaltungswert des Designs bemisst sich am Ausreizen des Kreativitätsspektrums unter Berücksichtigung der funktionalen Nutzungsanforderungen.

Geschichtlicher Hintergrund

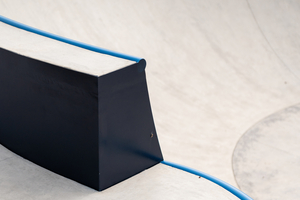

Bautechnisch haben Skateparks einen enormen Wandel durchlebt. Die ersten professionellen Skateparks in den USA Mitte der 1970er-Jahre haben sowohl zum Großteil den Charakter der Terrains von Hinterhof-Swimmingpools kalifornischer Bauart adaptiert als auch deren Ortbetonbauweise mitübernommen. Die leeren Swimmingpools spielten als gefundene Räume eine zentrale Rolle für die Entwicklung des Skateboardings. Die besonderen Nutzungseigenschaften waren die glatten und harten Oberflächen sowie deren bautechnische Verbindung; der Übergang von horizontalen zu vertikalen Fahr-Flächen (Transition, einfach-gekrümmte Fläche, siehe Abbildung) war „aus einem Guss“ und auch als schüsselförmige, doppelt-konische Flächen herzustellen.

Seit den ersten Skateparks bis heute sind in den unterschiedlichen Popularitätswellen der Rollsportarten eine Vielzahl an unterschiedlichen Baustoffen und Bauweisen für die Ausführung zum Einsatz gekommen. Von Ortbeton in den 1970er-Jahren zur überwiegenden Verwendung von Holz für den Bau von Halfpipes und kleineren Rampen (Miniramps, Jumpramps etc.) in den 1980er-Jahren, über den Einsatz weiterer Materialien, wie Metall und Fiberglas in den 1990er-Jahren, bis zur Verwendung von Betonfertigteilen: In der „Ära der Katalog-Skateparks“ (Kilberth 2021, S. 188) hat sich die Entwicklung von Mitte der 1990er- bis Anfang der 2000er-Jahre und schließlich bis zu einer verbesserten Ortbetonbauweise von State-of-the-Art Skateparks heute vollzogen.

Planung und Bau

Die Ausdifferenzierung der Wünsche und Bedürfnisse von Skatepark-Nutzer:innen-Gruppen hat dazu geführt, dass heute jede Skatepark-Gestaltung den Anspruch hat, einzigartig zu sein. Die Wahl der Ortbetonbauweise leitet sich genau von dieser Zielsetzung ab, um der Erwartungshaltung bestmöglich zu entsprechen.

Die Gestaltung der Terrains von Skateparks lässt sich mit ihren charakteristischen Formen grob in zwei Hauptkategorien einteilen, die auf ihre geschichtliche Herkunft verweisen. Zum einen sogenannte Transition-Elemente, die auf die genannten Swimmingpools kalifornischer Bauart zurückzuführen sind und aus organischen, runden und gekrümmten Formen bestehen (Bowl, Quarter Ramps, Corners, Speedbumps etc.). Zum anderen ist die Kategorie Street angelehnt an Stadtmöbel und andere Objekte aus dem städtischen Raum (Ledge, Flatrail, Handrail, Bank etc.); die einzelnen Elemente werden in der Regel durch ebene Flächen, das sogenannte Flat, miteinander verbunden. Skateparks sind heute geprägt durch unterschiedliche Kombinationen von verschiedenen Formen und Elementen.

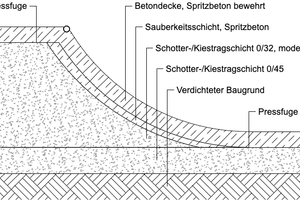

Analog zur Gestaltung kann auch die Bauweise entsprechend des Terrains eingeteilt werden. Vereinfacht kann zwischen den organisch geformten, stark geneigten Flächen (im Folgenden geneigte Flächen) und ebenen Flächen unterschieden werden. Bezogen auf die Gesamtflächen machen diese Rollflächen den größten Teil eines Skateparks aus. Im Allgemeinen handelt es sich bei beiden Bauweisen um nicht tragende Betondecken, die auf einem vorprofilierten, verdichteten Erdplanum und einer Tragschicht aufgebaut werden.

Da an ebene Flächen in Skateparks ähnliche Anforderungen wie an Fahrbahndecken bzw. Industrieböden aus Beton gestellt werden, orientieren sich Planung und Bau an den entsprechenden Regeln der Technik (ZTV Beton StB, RStO, DBV-Merkblatt Industrieböden aus Beton etc.). Der Aufbau der Betondecke erfolgt auf einer Schotter- oder Kiestragschicht (Körnung 0/32 bis 0/45 mm). Als Trenn- bzw. Gleitschichten werden PE-Folien oder Vliesstoffe eingesetzt. Aufgrund der komplexen Formen der angrenzenden Elemente wird die ebene Betondecke meist bewehrt (mit Betonstahlmatten, in Randbereichen mit Stabstahl) ausgeführt. Teilweise werden auch faserbewehrte oder unbewehrte Betondecken hergestellt. Die Dimensionierung des frostsicheren Oberbaus erfolgt gemäß den Vorgaben der RStO.

Die geneigten Flächen werden im Nassspritzbetonverfahren hergestellt. Diese Bauweise wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt und auf die unterschiedlichen örtlichen Anforderungen angepasst. Grundlage ist auch hier eine Schotter- oder Kiestragschicht (Körnung 0/22 bis 0/32 mm). Diese wird lagenweise eingebaut und verdichtet. Durch wiederholten Auf- und Abtrag, das sogenannte Shapen, erhält dieser Schüttkörper sukzessive das Profil des geplanten Skate-Elements. Zur Stabilisierung der teils stark geneigten Flächen gegen Erosion sowie zur Herstellung des genauen Profils wird auf den Schüttkörper in der Folge eine 5 bis 10 cm dicke Schicht aus Spritzbeton (unbewehrt) aufgebracht. Zuletzt erfolgt der Einbau der bewehrten Betondecke aus Nassspritzbeton. Dabei übernimmt die Bewehrung zum einen die Aufgabe, die Rissbreite zu begrenzen, zum anderen erleichtert diese den Betoneinbau.

Eine besondere Bedeutung beim Bau von Skateparks hat das Glätten der Frischbetonoberfläche. Für die Ausübung des Rollsports sind möglichst glatte Oberflächen von Vorteil. Während die ebenen Flächen maschinell, z. B. mithilfe eines Flügelglätters, geglättet werden können, erfolgt das Glätten der geneigten Flächen von Hand. Nach Einbau des Spritzbetons wird die Oberfläche grob abgezogen und der profilgerechte Einbau mithilfe von Schablonen kontrolliert. In der Folge wird die Oberfläche in mehreren Arbeitsgängen und mit immer feineren Werkzeugen (Schieber, Reibebretter, Kellen, Werkzeuge für die Kantenbearbeitung u. v. m.) geglättet, bis schließlich die gewünschte Qualität erreicht ist. Erst durch das wiederholte Glätten kann eine Oberfläche erzeugt werden, die den Anforderungen der verschiedenen Nutzer:innen-Gruppen gerecht wird. Gerade wegen des intensiven Glättens ist der junge Beton durch geeignete Nachbehandlungsverfahren zu schützen, um die Entstehung von Frühschwindrissen gering zu halten.

Fugen verhindern Rissbildung

Neben unzureichender Nachbehandlung sorgen Schwind- und Temperaturspannungen für Rissbildung. Durch die gezielte Anordnung von Fugen werden wilde Risse vermieden (vgl. DBV 2019). Scheinfugen sind Sollbruchstellen, die durch eine bewusste Querschnittsschwächung dafür sorgen, dass die Betondecke an zuvor festgelegten Stellen reißt. Dehnfugen trennen die Betondecke von (aufgehenden) Bauteilen, an denen kein höhengleicher, überfahrbarer Übergang erforderlich ist. Arbeitsfugen entstehen zwischen einzelnen Betonierabschnitten, welche in zeitlichem Abstand hergestellt werden. In Form von Pressfugen werden diese vor allem am Übergang ebener und geneigter Flächen angeordnet. Diese Fugen sollen eine möglichst zwängungsfreie Verformung der angrenzenden Elemente zulassen und dennoch das ungestörte Überfahren ermöglichen. Entsprechende Fugenpläne weisen aufgrund der organischen Formen teils komplexe Fugenanordnungen auf, die zudem auf die Absprünge und Landungen des Rollsports abgestimmt werden müssen. Entgegen den Regeln der Technik können Fugen nicht aufgeweitet werden, da diese dann nicht mehr überfahrbar wären.

Einerseits wird die Qualität der Rollflächen durch geeignete Betonrezepturen und die Anordnung von Fugen gewährleistet. Da sich Skateparks in der Regel im Freien befinden, stellt andererseits auch die Ableitung des anfallenden Regenwassers eine wichtige Planungsaufgabe dar. Das Regenwasser wird meist mithilfe von Oberflächengefällen nach außen geleitet und dort in Vegetationsflächen direkt versickert, oder mithilfe von Rinnen und/oder Punktabläufen gesammelt und Versickerungsanlagen oder dem Kanalsystem zugeführt. Die Entwässerung innerhalb der Rollflächen, z. B. bei Bowls, erfolgt durch Punktabläufe, innerhalb der Anlage angelegte Grünflächen (Mulden), Baumrigolen oder Ähnliches. Generell wird das Platzieren von Abläufen in den Rollflächen vermieden, da diese potenzielle Schwachstellen darstellen und die Überfahrbarkeit bei der Ausübung des Rollsports beeinträchtigen. Aus dem gleichen Grund wird stellenweise mit deutlich geringeren Gefällen als üblicherweise im Wegebau gearbeitet.

Insgesamt handelt es sich dennoch um eine relativ schnelle und verhältnismäßig günstige Bauweise: Der Aufbau der Betondecke auf eine Tragschicht erfordert wenig Schulungsmaterial, Bewehrung ist im Allgemeinen statisch nicht erforderlich und wird nur konstruktiv verbaut. Zudem zeichnet sich die Bauweise aufgrund von geringen Vorlaufzeiten durch relativ kurze Bauzeiten und eine schnelle Realisierung aus.

Im Rahmen der Planung von Skateparks in Ortbetonbauweise ist immer wieder zwischen technischen Anforderungen und den Belangen der Nutzer:innen abzuwägen. Die Gestaltung sollte unter Einbeziehung aller Stakeholder wohlüberlegt sein, stehen sich doch die langlebige Bauweise und die Schnelllebigkeit der jugendkulturellen Rollsportarten gegenüber. Was einmal in Beton gegossen ist, kann später nur mit erheblichem Aufwand angepasst werden. Daher ist es umso wichtiger, die zeitliche Stabilität des De-signs zu berücksichtigen (vgl. Kilberth 2021).

Zusammenfassend liegen die besonderen bautechnischen Anforderungen an Skateparks einerseits in den geringen Standardisierungs- und Duplizierungsmöglichkeiten größerer Strukturen und andererseits in dem hohen Maß an manueller, kleinteiliger Maßanfertigungsarbeit, insbesondere beim Glätten geneigter Fahrflächen per Hand. Demnach erfordert der Bau von Skateparks zu einem erheblichen Teil personellen Arbeitsaufwand, der eine eigene Handwerkskunst darstellt.

Ausblick

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach zeitgemäßen Skateparks sind in den vergangenen Jahren immer mehr professionelle Unternehmen entstanden. Dabei handelt es sich meist um Einzelpersonen, um die sich in der Folge Teams formiert haben. Deren Mitglieder stammen häufig aus den unterschiedlichen Subkulturen und haben oft bereits im Rahmen von Do-It-Yourself-Projekten Skateparks aus Ortbeton gebaut. Folglich zeichnen sich diese Baufirmen durch jahrelange Erfahrung in der Betonverarbeitung, vor allem beim (händischen) Glätten der Betonoberflächen, sowie durch die persönliche Verbindung zum Rollsport und das daraus entstandene kulturelle Wissen aus. Obwohl die Branche in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, stehen teilweise zu wenig Fachfirmen für die steigende Anzahl von Bauvorhaben zur Verfügung.

Zudem wächst das Anforderungsprofil sowohl an die Planung als auch an den Bau von Skateparks. Infolge des Klimawandels und nicht zuletzt durch die Richtlinien der meist öffentlichen Auftraggeber erhält die Planung nachhaltiger und zukunftsorientierter Anlagen eine immer größere Bedeutung. Die Auseinandersetzung mit dieser Aufgabenstellung kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Vereinfacht kann zwischen technischen und konzeptionellen Lösungsansätzen unterschieden werden.

Auf technischer Ebene entsprechen die Strategien den für die verwendeten Materialien und Bauweisen typischen Maßnahmen. Dazu zählen unter anderem die Verwendung von innovativen Bauweisen und Baustoffen (z. B. der Einsatz von RC-Materialien), um den Materialeinsatz zu reduzieren bzw. durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Hier ist eine ganzheitliche Betrachtung (Lebenszyklusanalyse) erforderlich, um Faktoren wie Herstellung, Transport, Dauerhaftigkeit und Rezyklierbarkeit am Ende der Lebensdauer zu berücksichtigen. Diese Faktoren können auch Auswirkungen auf die konzeptionellen Strategien haben, z. B. bei der Sanierung durch den Wiedereinbau von vorhandenem Material (Recycling in situ).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Begrünung und Einbindung in die Umgebung. Pflanzen bieten Schutz vor Witterungen, sorgen für Verschattung und reduzieren das Aufheizen im Sommer, begünstigen das Mikroklima und schaffen damit eine angenehme Atmosphäre und hohe Aufenthaltsqualität. Weiterhin werden Bäume, in Form von Baumrigolen, zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung genutzt. Bei der Planung der Entwässerung ist das Ziel im Allgemeinen, das Regenwasser auf der Fläche zu belassen und mit möglichst geringem baulichem Aufwand zu versickern. Da beim Bau von Skateparks die Versiegelung von Flächen unumgänglich ist, ist es sinnvoll dies durch Synergieeffekte als Potenzial zu begreifen. Tieferliegende Anlagen bzw. Anlagenteile können zum Beispiel bei Starkregenereignissen als Retentionsräume dienen.

Eine weitere Perspektive ist, Skate- bzw. Rollsportgelegenheiten in den öffentlichen Raum der Städte zu integrieren. Beispielsweise bestehende Street Spots zur Nutzung offiziell freizugeben und/oder Multifunktionsräume als Shared Spots in der Stadtplanung mitzudenken. Die Models of good practice anderer europäischer Großstädte (vgl. Kilberth & Mikmak) haben gezeigt, wie diese innovativen Rollsport-Raum-Konzepte bereits versiegelte Flächen der Stadt multifunktional (mit-)nutzen, städtische Kreativ-Potentiale heben und auch die Qualität haben können, aus urbanen Orten belebte Plätze zu machen.

Literatur

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein (2017). DBV-Merkblatt „Industrieböden aus Beton“. Berlin: Eigenverlag.

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein (2019). DBV-Merkblatt „Nachbehandlung von Beton“. Berlin: Eigenverlag.

Eger, W.; Ritter, H.-J.; Rodehack, G.; Schwarting, H. (2020). ZTV/TL Beton-StB. Handbuch und Kommentar. Bonn: Kirschbaum Verlag.

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV 2012). Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012 (RStO 21). Köln: FGSV Verlag.

Kilberth, V. (2021). Skateparks. Räume für Skateboarding zwischen Subkultur und Versportlichung. transcript.

Kilberth, V. & Mikmak, W. (2023). Urban Sports-Gesamtkonzept der Stadt Köln 2023. Kommunale Planung von öffentlichen Skate-, BMX-, Pumptrack-, Parkour-Anlagen und Dirt-Anlagen. Stadt Köln.