Die IBA baut Zukunft

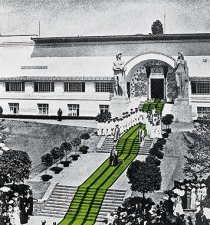

Spätestens seit den phantastischen Entwürfen von Boullée und Ledoux zur Zeit der französischen Revolution gibt es neben dem architektonischem Alltagsgeschäft Visionen, die weit in die Zukunft reichen. Da jedes Bauwerk ein Prototyp und ein Unikat ist und Gebäude langlebige Kulturgüter sind, stellt sich bei jedem Entwurf die Frage nach der Zukunftsfähigkeit. Dabei gelten die Architekten als Avantgarde und die Bauherren als konservativ. Der Massengeschmack – so die landläufige Meinung – verweigert sich dem Fortschritt. Um den Widerstand gegen den Fortschritt zu überwinden, lancierten um die Wende zum 20. Jahrhundert Kräfte aus Gestaltung und Industrie eine Kommunikationsoffensive. Sie organisierten sich in Verbänden und Gruppen, publizierten Manifeste, organisierten Ausstellungen und erfanden – in einer Weiterentwicklung der spektakulären Universalausstellungen der Industrie – Bauausstellungen für die anschauliche Demonstration des zeitgemässen Lebensstils im Maßstab 1:1. Diese begleiteten die im heftigen Streit geführte Weiterentwicklung der Architektur vom Jugendstil über expressionistische Strömungen bis zur klassischen Moderne im ersten Viertel des neuen Jahrhunderts: die Mathildenhöhe in Darmstadt 1901, die Deutsche Werkbund-Ausstellung in Köln 1914, die Bauausstellung Stuttgart 1924 und schließlich der Weissenhof 1927.

Die Wohnfrage

Eine zentrale Rolle spielte dabei der 1907 gegründete Deutsche Werkbund. Als Schnittstelle zwischen der Industrie und den Gestaltern verband er die Werbung für industriell hergestellte Baumaterialien und Möbel mit der Förderung eines zeitgenössischen Lebensstils. Das rot durchkreuzte, vollgestellte, düstere bürgerliche Wohnzimmer auf dem Plakat für die Werkbund Ausstellung 1927 in Stuttgart beantwortete die Frage „Wie wohnen?“ eindeutig. Hell, nüchtern, modern, bescheiden, leicht, befreit von Nippes, Lüstern und schweren Vorhängen sollte die Wohnzukunft sein. Die modernen Architekten lieferten mit ihren rational geplanten Bauwerken, mit neuen Baumaterialien und industriellen Baumethoden einen Rahmen, der gleichzeitig die Lösung der quantitativen und qualitativen Wohnfrage in den von Wohnungsnot und hygienischen Mängeln geprägten, explodierenden Städten versprach. Nachdem der Faschismus in Deutschland die Moderne zurückwarf, trat sie nach dem 2. Weltkrieg beim Wiederaufbau in bescheidener Gestalt und ab den 1960er-Jahren mit Großsiedlungen ihren eigentlichen Siegeszug an. Obwohl die moderne Architektur als Stil elitär und in der Öffentlichkeit ungeliebt blieb, erobert sie heute auch die letzten Bastionen spießiger Gemütlichkeit. Selbst in Einfamilienhausquartieren kann ein mit flachem Dach gedeckter weißer Kubus schmerzfrei neben Variationen ruraler oder pseudofeudaler Architektur aus verschiedenen Epochen und Ländern stehen.

Stadt der Zukunft?!

Die Zweifel an der Moderne liegen seit geraumer Zeit eher auf der Architektenseite. Nachdem der US-amerikanische Architekt und Architekturtheoretiker Charles Jencks den Tod der Moderne auf den 15. Juli 1972 legte, der Tag, an dem die Großsiedlung Pruitt-Igoe in St. Louis gesprengt wurde, sich verschiedenste Ismen unter dem Übertitel Postmodernismus herausbildeten und sich meist als flüchtige Moden erwiesen, bauen wir in nicht gelösten Widersprüchen. Stuttgart markiert die Eckpunkte exemplarisch: Der Weissenhof und die konservative Schule um Bonatz und Schmitthenner als Ausgangspunkt, die transparente, technokratische und leichte Moderne von Behnisch und die Staatsgalerie von James Stirling als Weiterführung und kritische Reflexion. Das alles in einer Stadt, die sich im Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg dem giftigsten modernen Erbe, der Funk-tionstrennung und der Verkehrsgerechtigkeit verschrieben hat und bis heute wesentlich vom Bau individueller Oberklassefahrzeuge lebt.

In neuerer Zeit trägt die Architektenstadt Stuttgart die Auseinandersetzungen kaum noch in Heimspielen aus, sondern liefert Architektur- und Ingenieur-Know-how für anspruchsvolle Bauwerke in die ganze Welt. Dort begegnet sie uns häufig als spektakuläre Signature-Architecture, mit der Städte den Anschluss an die kulturelle Oberliga suchen, Investoren ihre teuren Apartments verkaufen wollen und Diktatoren ihre Regimes legitimieren. Was dabei fehlt und nur wenige zu stören scheint, ist jegliche Vorstellung, wie unsere Städte in Zukunft aussehen könnten.

Status Quo der Stadt

Während in China hunderte Millionen Menschen in Städte strömen, in Afrika weitgehend ungeplant Megalopolen entstehen, scheint in Europa der Städtebau am Ende der Geschichte angelangt zu sein. Zersiedelung und Flächenfraß als Folgen ungehemmter urbaner und vor allem suburbaner Expansion haben Gegenkräfte ausgelöst. In vielen Städten lähmt mittlerweile das Primat der Innenentwicklung die Diskussion um die Gestalt der Stadt. So verständlich diese Forderung ist: Indem sie einen zufälligen Status Quo zementiert, verhindert sie eine zukunftsgewandte Diskussion, wie eine postfossile Stadt der kurzen Wege strukturiert sein müsste. Die höchst dringende Suche nach einer nachhaltigen Baupraxis inspiriert bis jetzt das Bauwesen auch nicht und befördert eher baukulturellen Stillstand. Die Dämmstärken wachsen, die Technisierung der Gebäude führt zu kaum noch handhabbaren Planungs- und Bauprozessen und steigenden Kosten, ohne die eigentlichen Ziele der Ressourceneffizienz und Dekarbonisie-rung in großen Schritten voranzubringen. Diese unbefriedigende Situation löst Manifeste und Forschungsprojekte aus, die im besten Fall konstruktiv neue Wege fordern, im schlechtesten die Produktion von günstigem Wohnraum gegen ökologische Ziele ausspielen.

Die IBA als Katalysator

Die Aufgabe, hundert Jahre nach dem Weissenhof eine Internationale Bauausstellung für das Jahr 2027 zu planen, öffnet vor diesem Hintergrund Perspektiven, indem sie den Blick in eine Zukunft zwingt, die eigentlich für jedes Bauwerk gilt, wenn es nicht vorzeitig Altlast sein will. Wie können wir die großen Lücken zwischen dem, was auf uns zukommt, und dem, was wir heute tun, überwinden? Wenn sich unsere Städte im Zeitraum einer Generation von den größten Ressourcenverbrauchern und Abfallproduzenten und mikroklimatischen Wärmeinseln in Kraftwerke und dauerhaft angenehme Orte verwandeln sollen, müssen Neubauten einen überdurchschnittlichen Beitrag leisten, damit wir den großen Bestand ökonomisch und ökologisch halten können. Dies ist der große Unterschied zur Moderne. Die Stadtdiskussionen der 1920er-Jahre leisteten sich den Luxus des Neubeginns. Le Corbusier schlug den Abriss von Paris vor und die „Walking Cities“ von Archigram und die „Endless City“ von Superstudio – die letzten umfassenden „Planungen“ städtischer Zukunft in den 1960er-Jahren – waren eher dystopische Ahnungen von Zukunft jenseits der Machbarkeit und Wünschbarkeit. Nur schon aus Ressourcengründen sind uns solche Neuanfänge verwehrt. Ausgangsmaterial bildet die Stadt, wie sie ist, mit all ihren Brüchen und Widersprüchen.

Sie in einen lebenswerten und zukunftsfähigen Raum zu verwandeln, ist die Herausforderung für die nächste Generation. Die Erfahrungen und die Geschichte liefern dazu keine Rezepte, aber reichlich Material und die Erkenntnis, dass es nicht „Lösungen“, sondern Prozesse sein müssen. Es gibt also vielfältige Gründe, eine „Neue Moderne“ – im Sinne eines sachlichen Anschlusses an die Zukunft – hier in der Region Stuttgart, mit zu erfinden.

Ihre wichtigsten Elemente werden folgende sein:

– Globale Ressourcengerechtigkeit im umfassenden Sinne. Somit weder energetische noch materielle Extraktion zu Lasten von anderen und Nachfahren.

– Soziodemografischer Realismus, der sich von der Kleinfamilie als gesellschaftlichem Kern verabschiedet und flexiblen, bezahlbaren Raum für unterschiedlichste Lebensmodelle anbietet.

– Kurze Wege, vielfältige Formen einer menschenfreundlichen Mobilität, die Begegnung fördert und Barrieren abbaut.

– Entwicklung der digitalen Ressourcen mit der Zivilgesellschaft, die Stadt als virtuelle und physische Allmende für eine postindustrielle Gesellschaft.

– Überwindung der im Industriezeitalter gewachsenen Grenzen zwischen Produktion und Rekreation. Vermischung der Funktionen und Resilienz für den Fall, dass Arbeit, wie wir sie kennen, verschwindet.

– Und nicht zuletzt eine Versöhnung im Diskurs über die Gestalt der Stadt und ihre Schönheit, als Grundlage für einen zeitgenössischen Begriff des Beheimatetseins.