Die Intention war, ein Monument zu schaffenIm Gespräch mit Prof. Heike Hanada

2019 = 100 Jahre bauhaus! Angefangen hat alles in Weimar und die Klassikstiftung Weimar nahm dieses Jubiläum zum Anlass, den Anfängen des bauhaus in Weimar ein Museum zu stiften. Der Entwurf für den Neubau stammt von der Architektin Prof. Heike Hanada in Kooperation mit Prof. Benedict Tonon und ging aus einem internationalen, offenen Architektenwettbewerb hervor. Die Eröffnung ist geplant für den 6. April 2019. Im September besuchten wir die Baustelle gemeinsam mit der Architektin und sprachen anschließend mit ihr über ihren Entwurf und die nicht immer einfache Realisierung eines Monuments.

Frau Prof. Hanada, wie ist derzeit der Stand der Dinge auf der Baustelle?

Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir sind immer noch guter Dinge, dass wir es schaffen werden. Von der Bauleistung ist das Gröbste durch. Aber jetzt kommt natürlich die Feinarbeit, die Elektrik, die Klima- und Lüftungstechnik. Wenn es da noch zu Verzögerungen kommt, dann wird es schwierig. Die Ausstellungsgestaltung bereitet alles so vor, dass sie nur relativ kurze Zeit vor Ort braucht.

Wie geht Ihr Entwurf mit der städtebaulichen Situation um − also mit der Lage des Grundstücks zwischen dem dominanten Gauforum und dem Weimarhallenpark?

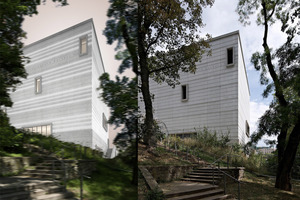

Die Intention war, ein Monument zu schaffen. Ein Gebäude zu entwickeln, welches sich in dieser Situation behaupten kann, welches von sich aus dem ganzen Gebiet einen ganz neuen Impetus, ein neues Flair, gibt. Das ist wohl auch die Intention der Stadt Weimar gewesen. Das Gebäude soll zeigen, dass die Stadt Weimar sehr viel mit der Entwicklung der Moderne zu tun hat. Und es war natürlich auch sehr reizvoll, das im Zusammenhang mit dem Gauforum zu entwickeln. Gleichzeitig habe ich versucht, etwas zu komponieren, was nicht nur in Kontrast steht, sondern was trotzdem noch vermittelnd mit allen anderen Gebäuden in Einklang steht. Dazu gehört natürlich auch die Weimarhalle von gmp. Es ist eine sehr heterogene Situation und deswegen hätte ich es falsch gefunden, mich nur im Widerspruch zum Gauforum zu platzieren, weil das die ganze Situation noch mehr zerbröckelt hätte. Es war der Wunsch da, zu heilen mit diesem neuen Gebäude. Ich denke, das ist uns gelungen.

Welche Dinge waren Ihnen wichtig – bei dem Entwurf eines Museums gerade für das Bauhaus?

Es war mir ganz wichtig, das Bauhaus nicht einfach zu kopieren, sondern als eine geistige Haltung zu begreifen und auf unsere Zeit zu antworten. Weimar ist eine Klassikstadt und wenn ich im Kontext arbeite, muss ich das berücksichtigen. Das Bauhaus in Weimar ist ein anderes ist als das in Dessau. Es ist der Beginn, es ist die Findung des Konzeptes, es ist die anfänglich noch expressionistische Phase von Gropius. Es ist vor allen Dingen die Entwicklung des Schulkonzepts, des pädagogischen Konzepts und dazu gehört der Werkstätten-Charakter. Ich fand es sehr reizvoll, mit diesem Moment zu arbeiten. Mich hat an Gropius seine erste Phase als Architekt noch vor dem ersten Weltkrieg interessiert, also wie er bei Peter Behrens angefangen hat, Mies war da, Gropius war da. Alle drei haben eigentlich, glaube ich, die Idee einer monumentalen Architektur angenommen und ganz unterschiedlich interpretiert, gehen sehr frei mit dem Begriff der Monumentalität um. Das hat mich sehr gereizt. Das ist natürlich gerade im Kontext mit der NS-Architektur eigentlich unmöglich. Man hätte das so im Wettbewerbsbeitrag natürlich nicht erwähnen dürfen und es war mir selbst damals auch gar nicht so bewusst, aber jetzt mit der Zeit und der Reflexion denke ich, dass das ein springender Punkt ist bei der Frage, wie reagiere ich an dem Ort und wie gehe ich mit der Qualität des Monumentalen, des Erhabenen, um.

Worin zeigt sich das?

Das zeigt sich dadurch, dass sich das Gebäude, obwohl es relativ klein ist, also einen kleinen Footprint hat, sehr kräftig und Raum bestimmend wirkt. Ich verwende klassische Elemente, ich habe einen Sockel, ich habe eine Attika, auch ein „No-Go“ für Bauhäusler, also genau das, was sie nicht wollten. Aber es hilft mir, den Raum zu bestimmen. Und diese sehr heterogene, ja fast schon innerstädtische Peripherie aufzubrechen. Ich brauche diese Elemente, um beispielsweise den Eingang klar definieren zu können. In den ersten Entwürfen hatte ich noch ein horizontales Schema. Irgendwann habe ich begriffen, dass es ein vertikales Tor werden muss. Damit klappte auf einmal, dass es in der zweiten Reihe steht und sehr weit nach vorne strahlen muss. Es gibt einige klassische Elemente, die versuche ich aber wieder zu verfremden. Insofern gibt es diese sehr klare horizontale Gliederung in der Fassade.

Wie ist das Konzept für den Innenraum?

Es gibt drei moderne Architekten, die sich mit dem fließenden Raum beschäftigt haben. Das ist Mies van der Rohe, ganz klar, mit seinem stützenfreien Raum, das ist Le Corbusier und Adolf Loos. Also Loos beginnt eigentlich damit. Alle drei gehen damit sehr unterschiedlich um. Ich versuche, das Thema in die Vertikalität zu entwickeln: Es gibt ein fließendes Raumkonzept, das aber ausgeht von doppelgeschossigen Räumen, die dann über Kaskadentreppen miteinander verknüpft sind und über Innenraumfenster noch mal Quer- und diagonale Blickbeziehungen entwickeln.

Es gibt in Weimar eine große Diskussion um die Fassade … Sichtbeton oder doch Glas davorgehängt? Wie ist die Geschichte?

Im Wettbewerb war es eine Sichtbetonfassade. Wir hatten ein dreiphasiges Verfahren. Es gab einen zweiphasigen Wettbewerb, der war eigentlich abgeschlossen, aber die Jury konnte sich nicht zu einem Preisträger durchringen. Das heißt, wir hatten zwei zweite und zwei dritte Preise. Benedikt Tonon, mit dem ich am Anfang zusammengearbeitet habe, und ich, wir hatten einen dritten Preis. Daraufhin gab es ein angeschlossenes VOF-Verfahren. Das war aber kein übliches VOF-Verfahren, wo es um Zahlen ging, sondern alle vier Preisträger wurden aufgefordert nachzubessern. Und in der Aufgabenbeschreibung zum VOF-Verfahren stand ganz klar, gewünscht wurde eine radikale Umformung der Fassade.

Warum?

Das haben sie nicht erläutert. Aber ich habe gesehen, es gibt vier Preisträger und drei davon haben eine Glasfassade. Da war mir klar, was los ist. Ich wusste schon im Wettbewerb, dass es riskant ist, mit einer Betonfassade in Weimar zu reagieren. Ich kenne Weimar sehr gut, weil ich hier lange als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität gearbeitet habe. Ich kenne auch das etwas konservative Gedankengut der Stadt. Insofern konnte ich mir ungefähr denken, dass wahrscheinlich eine Glasfassade für die Weimarer sehr viel eher zu vereinbaren ist mit dem Gedanken an ein bauhaus museum. Ich fand aber von Anfang an eine Betonfassade wesentlich interessanter und zeitgemäßer. Aber ich habe gedacht, ok, jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Entweder bleibst du bei deinem Fassadenkonzept oder du versuchst es so zu verändern, dass du es selbst trotzdem gut findest. Die Absurdität, eine Glasfassade vor einen monolithischen, eigentlich komplett geschlossenen Körper zu hängen, habe ich versucht aufzubrechen, indem ich eine hinterleuchtete Fassade entwickelt habe. Die wird jetzt auf jeden Fall realisiert, also wir werden das Gebäude mit 24 horizontalen Lichtbändern beleuchten können.

Aber jetzt erst mal ohne Glas?

Also, wir hatten im VOF-Verfahren diese Glasfassade, die hinterleuchtet war. Im Konzept fand ich sie sehr gut, in der Durcharbeitung haben wir alle gemerkt, dass es nicht dahingeht, wo wir eigentlich hinwollten. Es bekam nicht die Leichtigkeit, die ich mir vorgestellt hatte. Trotzdem hielten wir alle sehr lange an dem Konzept fest. Ich habe unglaublich viele Studien gemacht, wie wir das Glas auch noch mal bedrucken könnten, um dem Ganzen noch eine Leichtigkeit zu geben. An irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, dass uns die Baukosten davonrennen. Ich habe dann, ich glaube schon 2016, den Bauherrn darauf aufmerksam gemacht: Lieber Bauherr, wenn wir jetzt nicht noch mal radikal irgendwas Anderes verändern, wird es soweit kommen, dass wir nur noch die Fassade reduzieren können, um Kosten einzusparen. Das war dann 2017 auch so. Wir mussten über Reduzierungen nachdenken, aber eigentlich war es zu spät, der Rohbau stand ja schon, daran konnte man nichts mehr ändern. Insofern habe ich gesagt: Mein Vorschlag ist der, A: Wir könnten das Geld für die Fassade einsparen und B: Ich finde die Betonfassade sowieso besser… Die wollte ich ja von Anfang an. Jetzt mussten wir nur die Betonfassade so aufzuwerten, dass sie auch ästhetisch befriedigend ist. Weil sie natürlich als dahinterliegende Schicht weniger Ansprüche hatte. Interessanterweise war der Bauherr sofort einverstanden, und zwar auch, würde ich behaupten, aus idealistischen Gründen, denn die Zuwendungsgeber hatten signalisiert, dass sie schon in der Lage und bereit wären, Zusatzkosten auf sich zu nehmen, wenn ich denn als Architektin auf die Glasfassade bestehe. Aber ich finde den Beton zukunftsweisend, er ist als Baustoff noch nicht ausgereizt und wird sich noch weiterentwickeln.

Und wer trifft nun die definitive Entscheidung über die Fassadengestaltung?

Das ist ein komplizierter Prozess, Mitglieder der Jury werden noch einmal zusammentreffen und dann eine Empfehlung aussprechen. Diese wird an den Stiftungsrat der Klassikstiftung Weimar (Bauherr) gehen, der Stiftungsrat selbst wird auch eine Entscheidung treffen und letztendlich wird der Zuwendungsgeber noch einmal ein Wort dazu sagen. Wie schnell das tatsächlich geht, weiß ich nicht. Das Komplizierteste war, die ganze Zeit zweigleisig zu fahren, also einerseits eine Top-Fassade in Beton herzustellen und gleichzeitig garantieren wir, dass eine vorgehängte Glasfassade auch funktioniert.

Die Ingenieure haben die selbst entwickelte Befestigung für die Glaselemente schon in der Schublade …

Ja, machbar ist es. Ich finde nicht, dass es die bessere Lösung wäre, aber ich als Architektin kann das nur aus meiner Sicht betrachten. Die anderen Teilnehmer haben natürlich die Verantwortung der Bevölkerung gegenüber und es ist eine große Frage, wie man es vermittelt. Aber es ist interessant, finde ich, dass Beton nach wie vor ein Reizwort ist. Er wird immer noch in Zusammenhang gebracht mit Betonbunkern oder Silos, also mit Hirngespinsten, die eine ganz negative Behaftung haben.

Im Falles des Museums auch wegen der starken, reduzierten Form des Baukörpers …

Sicherlich. Es ist natürlich ein sehr Streit provozierendes Objekt, insofern ist es sehr bauhäuslerisch!

Frau Prof. Hanada, wir danken für das Gespräch!

Anmerkung der Redaktion: Inzwischen ist die Entscheidung über die Fassadengestaltung gefallen: Die Sichtbetonfassade wird realisiert!