GefaltetHochschule Luzern/CH

Die spektakuläre Hülle deutet die Transformation an, die das ehemalige Postvertriebszentrum erfahren hat. Doch nicht nur die Fassade, auch das Innere des Gebäudes kann sich in einem schwierigen Umfeld behaupten.

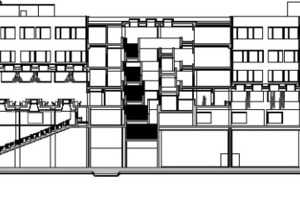

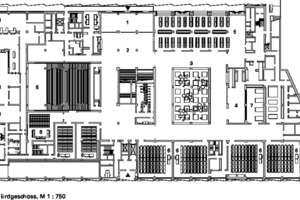

Die Art und Weise, in der Jean Nouvel sein Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) mit dem Ufer des Vierwaldstätter Sees verknüpft, ist bestrickend. Nicht nur das Dach, dessen Superlativ als weitest auskragendes Dach längst überholt wurde, sondern vor allem die verschiedenen Volumina, Ebenen und Farben, die Bassins, die Stege und die Spiegelungen schaffen einen derart sanften Übergang zum Seeufer, dass der Begriff „fließend“ in diesem Umfeld eine neue Dimension erhält. Und doch: Auch Nouvel macht den Venturi. Die schnöde Rückseite des KKL, die rund 80 m einnehmende, aufgeständerte Front aus voroxidiertem, gewelltem Lochblech offenbart den Charakter des Gebäudes: ein dekorierter Schuppen, in dem eine ungeheure Menge an für den Kongress- und Konzertbetrieb notwendigen Technik hineingepackt wurde. Der unschöne Rücken, der nun gar nicht entzücken kann, das ästhetische Ungleichgewicht zwischen aufsehen-erregender Vorder- und schäbiger Rückseite störte wenige – am wenigsten die Architekturkritiker, die den Nouvel-Bau feierten. War doch dahinter ein zwar ziemlich großer, aber eher unansehnlicher Zweckbau: das erst 1985 fertiggestellte Postbetriebsgebäude. Fünfgeschossig, 120 x 50 m messend, wurden hier die vom direkt benachbarten Bahnhof kommenden Pakete sortiert und auf Lastwagen verladen, die unter einem riesigen Vordach nicht nur an, sondern in das Gebäude fuhren. Doch als die Schweizerische Post beschloss, den Paketdienst zu zentralisieren, stand das vom ÖPNV perfekt erschlossene Gebäude leer. Nicht lange, wie sich zeigte. Suchte doch die im Jahre 2000 gegründete Universität Luzern mit ihren drei Fakultäten nach einer Gelegenheit, ihre bis dato auf elf Standorte verteilten Einrichtungen an einem einzigen zu zentralisieren.

Transformation des ehemaligen Postvertriebsgebäudes

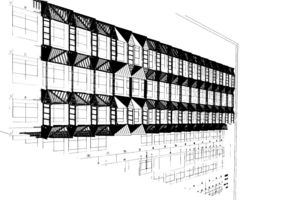

Den 2005 ausgelobten Wettbewerb gewann der Entwurf der Zürcher Architekten Evelyn Enzmann und Philipp Fischer, die sich nach der im folgenden Jahr erfolgten Volksabstimmung (einschließlich eines Umbau-Budgets von ca. 400 €/m³) ans Werk machen durften. Zentrales Element des Wettbewerbsbeitrages war eine äußerst plastische Wabenfassade, die ausgeführt in massiven Betonelementen, der Alma Mater zu angemessener Repräsentativität verhelfen sollte. Denn bedrängt, ja eingeschnürt, ist sie schon. Nördlich das KKL, westlich der Bahnhof, südlich Abstellgleise mit darüber liegendem Parkhaus und von der östlichen Uferstraße, wanzt sich ein vor allem vom Schweizer Rundfunk belegtes Bürogebäude mit seinen fünf Geschossen spitzwinklig bis auf zwei, drei Meter an das ehemalige Postvertriebszentrum heran. Zwischen Bürogebäude und Universität verläuft eine öffentliche Treppe, die einen fast canyonartigen Charakter aufweist. In dieser Enge erweist sich die recht exaltierte Fassade als legitimes Mittel, der Hochschule eine bauliche, ihr angemessene Präsenz zu geben. Die vorspringenden Keile und Tetraeder, die nicht umsonst an die Diamantsteinquader von Renaissance-Palazzi erinnern, halten beinahe unmerklich die Passanten auf Abstand und gewähren der Universität den Raum, der in Wahrheit gar nicht existiert.

Die Suche nach der passenden Fassadenkonstruktion

Aus den Betonelementen wurde nichts. Nicht zuletzt der Tragwerksplaner war dagegen: Ihr Gewicht konnte die Konstruktion des Bestandsbaus nicht tragen, es wären in der Folge zusätzliche Überbauungsmaßnahmen nötig gewesen, was insgesamt schlicht zu teuer war. Man machte sich also auf die Suche – die Architekten, die Fassadenplaner gkp aus dem thurgauischen Aadorf, die Arbeitsgemeinschaft der ausführenden Firmen Circelli, Ebikon, und Gebr. Odermatt aus Dallenwil. Und weil dazu noch das Fachwissen weiterer Firmen eingeholt wurde, kam man nach etlichen im Laufe der Zeit wieder verworfenen Ideen – an Faserzementplatten wurde gedacht, später an Fiberglas – am Ende zur einzig möglichen, im wahrsten Sinne des Wortes tragfähigen, weil um 90% leichteren Lösung: Eine vorgehängte Fassade aus mit Recyclingglas hergestellten Putzträger-Platten der Firma Sto sollte es sein.

Idee: Wabenstruktur der Fassade

Die Wabenstruktur der Fassade resultiert aus den schräg herausgedrehten Kastenfenstern, die Räume dahinter sind allerdings streng orthogonal. Geschossweise alternierend, stehen die bis zu 6,60 m breiten Fenster jeweils an einer Seite bis zu 50 cm aus der Bauflucht. Mit diesem Auskippen wollten die Architekten einen „stärkeren Bezug in der Diagonale der Straßenflucht“ erreichen und gleichzeitig „dem Problem der sich gegenüberliegenden Fassadenfronten begegnen“. In einer über den Umbau erschienenen Broschüre schrieb Christoph Wieser, Dozent an einigen Schweizer Architekturfakultäten, die Faltung der Fassade sei „innenräumlich bedingt“. Das ist der Ehre zu viel. Denn so richtig es ist, dass beim nahen Herantreten an das Fenster sich der Blick öffnet – was man während der Vorlesung peinlichst unterlassen sollte –, und so schön es ist, dann Stadt, Bahnhofstreiben, bisweilen gar den See oder die Berge zu sehen, so sieht man in zwei, drei Meter Abstand zum Fenster nur noch die Gebäudefront vis-à-vis. Und nicht mehr. Dennoch, mit dieser Möglichkeit, beim Herangehen den Blick zu weiten, haben Enzmann Fischer eine schöne Metapher für Bildung gefunden und sie architektonisch perfekt umgesetzt.

Wie erfolgte die Umsetzung?

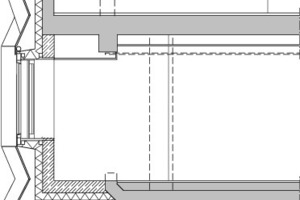

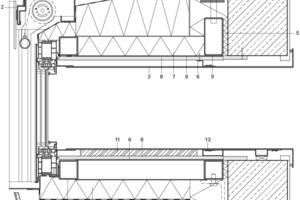

Die Fensterrahmen wurden komplett mit den Dreischeiben-Isolierglasfenstern angeliefert und an den Stahlbeton-Rohbau geschraubt. Wegen der verschiedenen Toleranzen von Stahlbeton- und Metall musste vorher jede Öffnung mit Laser ausgemessen werden, jeder Fensterrahmen wurde eine Einzelanfertigung. Für den Bereich zwischen den Fensterrahmen kamen besagte Putzplatten zum Einsatz. Fixiert wurden sie auf einer Alu-Unterkonstruktion, die aus Abkantblechen und Spezialprofilen besteht. Mit Fix- und Gleitlöchern und Blindnieten sind die Einzelelemente der Unterkonstruktion miteinander verbunden. Zusätzlich sorgten Halfenschienen für eine genaue Justierung der Plattenstöße, wobei die Unterkonstruktion selbst in der Tiefe verstellbar war (Eine genaue Untersuchung des Rohbaus hatte zuvor ergeben, dass sich der Beton bis zu 20 cm beulte). Während des Bauens hatte sich darüber hinaus gezeigt, dass an den Schnittstellen zwischen Fensterkrone und Trägerplatten Wasser in die Hinterlüftung gedrungen war. Deshalb wurden oberhalb der Fenster Wasserabweisbleche installiert. Wenn die Sonne scheint, ergibt sich auf der weißen Hülle – die eigentlich hellgrau ist, aber je nach Lichteinfall und Gegenüber mal grünlich, mal bläulich, mal reinweiß schimmert – ein faszinierendes Licht- und Schattenspiel. Die scheinbar fehlenden Fugen machen die Haut noch spannender: Sie wirkt, als wäre sie aus einem Guss und dem Gebäude übergestülpt. Die

Fugen sind natürlich da, hinter den Graten unsichtbar. Um dem

Verschieben der Platten entgegenzuwirken, wurden sie mit einem Glasfasernetz (Maschenweite 0,6 cm) überzogen. Ein mineralischer Auftrag, ein Deckputz in 0,1 cm Abriebstärke, gibt der Oberfläche eine leichte Struktur. Zusätzlich wurden noch drei Polyurethanschichten aufgetragen, deren Rezeptur nach verschiedenen Untersuchungen man noch leicht verändert hatte. Mit diesem Aufbau ist die Fassade extrem witterungsbeständig und darüber hinaus auch noch leicht zu reinigen.

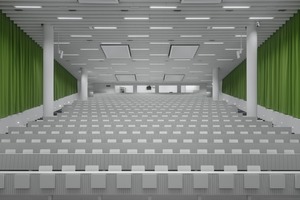

Gibt die Fassade dem Gebäude gerade in seinem Umfeld eine starke Identität, so ist auch der Umbau selbst ein kleines Meisterstück. Wegen des engen Kostenrahmens mussten sich die Architekten auf wenige, sehr kalkulierte Eingriffe beschränken. Der enormen Tiefe des Baus begegneten die Architekten mit dem Einbau von jeweils einem quer und einem längs gelagerten Lichthof, die über Lichtfenster und Oberlichter Tageslicht bis in die Hörsäle im Untergeschoss bringen. Um diese Lichthöfe sind in den oberen Geschossen Büros und Seminarräume angeordnet. Zusammen mit dem zentralen, doppelt geführten Treppenhaus, dessen Treppenläufe korrespondierend zur Besucherfrequenz nach oben hin schmaler werden, und einem raffinierten Farbkonzept, tragen die Lichthöfe zur Orientierung bei. Die Oberflächen in den öffentlicheren Bereichen wurden kostengünstig veredelt: Bei der Betonierung der Wände zur Mensa beispielsweise kam eine rautenförmige Strukturmatrize zum Einsatz, die man in die Schalung legte. Das Ergebnis erinnert an die Außenhülle. Strukturmatrizen – diesmal aber wellenförmig – wurden auch bei der Schalung der Treppenhauswände verwendet. Wurden überall die Decken mit

Heraklitplatten verkleidet, so versah man sie in den öffentlichen Bereich zusätzlich mit einem Silberanstrich, der auch bei den Treppenhauswänden zu sehen ist, aber völlig anders wirkt. Das Gummigranulat für den Boden ist nicht nur trittschalldämmend, sondern auch fugenlos verarbeitet, einmal mehr eine Referenz an die fugenlose Fassade. So hat die beeindruckende Hülle – im Gegensatz zum KKL an allen vier Seiten – eine ebenso beeindruckende Fortsetzung im Inneren gefunden. Ganz ohne Venturi. Enrico Santifaller, Frankfurt am Main