Trojanische Pferde zum ÜberdrussIn Deutschland möchte mancher viel Gutes stiften, auch Architektur

Deutschland holt auf, mit jedem Jahr mehr. Und verliert im gleichen Zuge, mit jedem Jahr mehr. Wachstum in einem komplexen System simpel kommunizierender Röhren. Der Staat zieht sich mehr und mehr aus sozialen, wissenschaftlichen oder kulturellen Aufgaben zurück, fördert die Privatisierung originär staatlicher Aufgaben; mancher redet schon vom Ausverkauf. Die Politik appelliert an Bürgersinn, klagt Inhaberverantwortung für das Gemeinwohl ein. Also werden – das Geld ist in rauen Mengen auf verschwiegenen Depots vorhanden – steuerbegünstigte Stiftungen gegründet. Das könnte man Umwidmung nennen: Wo kein Steueraufkommen, da das spekulative Gegengeschäft. Wir schenken dir was, dafür schenkst du uns etwas zurück; natürlich nur, wenn du das auch willst. Und so schießen immer neue Stiftungen aus bundesrepublikanischem Boden, 15 500 bürgerlicher Rechtsform sind es zur Zeit, gut 1100 private kommen hinzu. Da möchte einem Angst und Bange werden, mit rund 60 Mrd. € halten die Stifter staatssubventionierte und – angesichts leerer öffentlicher Kassen – überzeugende Argumente in der Hand: dieses zu tun, jenes zu lassen.

Diese Laissez faire Haltung mit einer feinen Note Ermunterung muss den Stiftern legitim erscheinen: Sie kümmern sich um das Gemeinwohl, das der Staat höchstens nur noch verwaltet. Zum Beispiel die „Stiftung Lebendige Stadt“, eine – man möchte sagen – Tochter der ECE, Immobilienentwickler mit Milliardenumsätzen aus Hamburg. Die suchte im letzten Jahr „Europas beste Parkraumkonzepte“, und fand geeignete Parkraumvariationen für den Innenstadtraum. Der Wettbewerb diente natürlich dem Stiftergrundsatz, sich „den europäischen Städten als Zentren für Leben, Arbeiten, Wohnen, Kommunikation, Kultur und Handel“ zu widmen; und war geeignet für eine künftige Planung und Vermarktung weiterer innerstädtischer Verkaufsflächen und deren argumentativer Durchsetzung einer Kommune gegenüber.

So lässt sich der Souverän, vulgo Wahlvolk, seine Hoheitsrechte aus den schlaffen Händen nehmen. Die schöne Sache privaten Engagements gerät zur Diktatur von Lobbyisten, wenn sie öffentliche Belange für sich in Anspruch nimmt. Bildung beispielsweise, durchaus auch kulturelle. Prominentes Beispiel ist das Schloss in Berlin, dessen Wiedergang der Zähigkeit eines Privatiers zu verdanken ist, dem schließlich die Mehrheit der Volksvertreter in überaus spendabler Gemütslage nachgab. In Köln, einer Stadt, die in der Hitliste der Städte mit höchster Stifterdichte nicht erscheint, wollen ungenannte Stifter das öffentliche Stadtmuseum erweitern. Einzige Bedingung: Der Neubau soll in Direktvergabe nach ihren Vorstellungen realisiert werden. In Berlin wollten die Freunde der Oper eine Revitalisierung ihres Hauses Unter den Linden, drohten jedoch mit Rücknahme von schon zugesicherten Zahlungen, wenn der Gewinner des Wettbewerbs zum Zuge käme. In Hamburg setzt sich die Kaufmannschaft ein Operndenkmal auf einem alten Kaispeicherbau, dessen Tragfähigkeit überschätzt wurde; die Kosten explodieren. In München kommt der Förderverein für den Bau eines Konzertsaals im alten Marstallbau nicht aus den Startlöchern. Die für die Realisierung des von Axel Schultes gewonnenen Neu- und Einbaus nötigen Spenden der Stadtbürger sind verschwindend gering, hier wird man noch eine engagierte Stiftung finden müssen; oder gar einen Sponsoren?

Und dann die Museen. Wie viele dem nicht immer freudig dankbar jubelnden Bürger hier geschenkt wurden, darf geschätzt werden, in Deutschland sind es mehrere in den letzten 10 Jahren. Das Geschäft „meine Sammlung gegen ein ausreichend prominent platziertes Museum mit meinem Namen“ läuft gut, wenngleich manche dieser eingekauften Häuser nur mäßigen Zuspruch haben, trotz hoher laufender Kosten. Hohe Besucherzahlen sind mancherorts auch gar nicht gewollt, wie man aus Klagenfurt hören kann. Nicht weit vor den Toren der Stadt, im von Hügeln umzingelten Neuhaus, hat der Industrielle und Kunstsammlers Herbert Liaunig sein Museum gebaut. Zunächst vom Land mitfinanziert, schrieb der Stifter einen Wettbewerb aus (Gewinnerin war die Architektin Odile Decq). Zerwürfnisse mit der öffentlichen Seite führten zu einem neuen Wettbewerb, den dann Querkraft gewann. Jetzt wird der Neubau, in welchen indirekt auch öffentliche Gelder geflossen sind, als „Privatmuseum“ gehandelt. Immerhin soll er auch für die „interessierte Öffentlichkeit“ zugänglich sein.

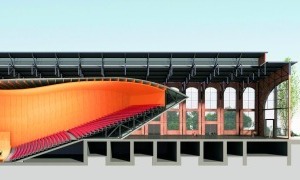

Eigeninitiative zeigte auch ein privater Förderverein, der Saarphilharmonie e.V. Seine Vision: Einen Konzertsaal für das Saarland in die gebaute Realität zu transferieren. Und das dazu nötige Geld zu akquirieren, immerhin 25 Mio. €. Den Rest, 20 Mio. €, zahlt das Land. Um auf ihre Initative aufmerksam zu machen, engagierten die musikliebenden Bürger – Musiker, Dirigenten etc. – einen Architekten mit großem Namen, der vor ein paar Wochen schöne Bilder (s. o.) an die Medien ausstreute. Mit Erfolg, das Braunfels-Projekt „Saarphilharmonie“ bekam einen Platz in den großen deutschen Feuilletons, die Tonlage dort war: Macht das mal.

Wie schrieb noch der BDA anlässlich der Direktvergabe beim Stadtmuseum in Köln: „Das außergewöhnliche und finanziell umfangreiche Vorhaben der Stifter wird von uns wie auch von vielen anderen grundsätzlich sehr begrüßt“, doch sei eine den Regeln entsprechende Vergabe der Planung nicht nur juristisch erforderlich, sondern „aus baukultureller Sicht dringend geboten“. Womit wir wieder mittendrin sind, im Dilemma: Wir haben nichts, wir wollen viel geschenkt bekommen, doch was wir geschenkt bekommen wollen, das wollen wir selbst bestimmen.

60 Mrd. €, was ließe sich damit alles machen?! Architektur? Die natürlich auch. Erst einmal aber sollten wir uns überlegen, was denn innen drin stattfinden sollte, in der Architektur. Und ob wir das, was uns die Stifter schenken wollen, wirklich brauchen. Es bleibt vertrackt. Heinrich Lee