Ästhetisch anspruchsvoller dämmen

Seit der Entdeckung des CW-Wertes nähert sich die Grundform des Automobils dem Ei. Ähnlich in der Baukultur: Je mehr die Energiebilanz in den Fokus rückt, desto mehr ähneln moderne Gebäude einer Thermobox – quadratisch, praktisch, unattraktiv. Hild und K Architekten aus München/ Berlin suchen einen Ausweg aus dem Dilemma.

Eine drastische Einsparung fossiler Brennstoffe erscheint angesichts des menschengemachten Klimawandels und knapper Ressourcen überlebenswichtig. Es liegt auf der Hand, dass eine energetische Ertüchtigung bestehender Gebäude dazu einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Schließlich schlagen die durch den Gebäudebetrieb verursachten C0₂-Emissionen mit einem Anteil von 30 % am Gesamtausstoß zu Buche. Zugleich aber bedrohen nachträglich unsensibel aufgebrachte Dämmungen unsere gebaute Umwelt und damit unsere kulturelle Identität. Das Büro Hild und K beschäftigt sich seit der Gründung im Jahr 1992 intensiv mit dem Bauen im Bestand. Wir haben in diesem Zuge unterschiedliche Strategien für den Ausgang aus dem scheinbaren Dilemma zwischen ökologischer und ästhetischer Katastrophe entwickelt. Einige von ihnen stellt der Fachbeitrag vor.

Wärmedämm-Verbundsystem materialgerecht gestalten

In den frühen 2010er-Jahren forderte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer – damals innerhalb seiner grünen Partei noch weitgehend unumstritten – historische Innenstädte ohne Rücksicht auf ästhetische Kollateralschäden mit WDVS zu verpacken. Sicherlich eine Extremposition, doch als solche bezeichnend für die politische Stimmung der Zeit. Um der drohenden Zerstörung ganzer Stadtbilder entgegenzutreten, sahen wir als Architekt:innen die Verpflichtung, uns intensiv mit den gestalterischen Potenzialen des Materials auseinanderzusetzen. Unsere Beschäftigung mit WDVS entsprang also einem gewissen Pragmatismus. Wenn man das System schon einsetzen musste, so sollte es wenigstens reflektiert geschehen.

Jeder Baustoff weist spezifische Eigenschaften auf, aus deren Erkundung in der Regel eine materialspezifische Ästhetik resultiert. Entwurfsmethoden und spezifische Erscheinungsbilder von einer Materialität unhinterfragt auf eine andere zu übertragen, birgt Restrisiken, die zum Scheitern führen können. So misslingt häufig der Versuch, Beton durch applizierte Wärmedämm-Verbundsysteme wie verputztes Mauerwerk wirken zu lassen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sich die bauphysikalischen Eigenschaften der jeweiligen Konstruktionen grundlegend unterscheiden. Etwa altert WDVS im Gegensatz zu Mauerwerk sehr schnell und schlecht, wenn die spezifischen Erfordernisse des Materials bei der Entwicklung der Fassade nicht ausreichend gewürdigt werden.

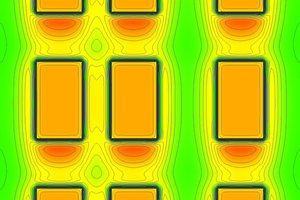

Das durch das Bundesbauministerium geförderte Forschungsprojekt „Modulationsmöglichkeiten der Gebäudeaußenhaut mittels wärmesensitiver Aufnahmeverfahren“ erarbeitete neue Vorgehensweisen zur Formulierung einer gestalterischen Aussage bei der Nutzung von WDVS im Bestand. Konkret ging es darum, durch eine dreidimensionale Modulation der Dämmschicht sowohl die Fassadengestaltung zu individualisieren als auch die Leistung der Dämmsysteme zu verbessern. Die spezifische Ästhetik wurde dabei aus den Qualitäten des WDVS selbst entwickelt, dessen Funktion ablesbar gemacht.

Ausgangspunkt der Überlegungen bildete der unterschiedliche Wärmedurchgang verschiedener Bauteile einer Bestandsfassade. Wird die Dimensionierung des Dämmstoffs den ungleichen Wärmedurchgangskoeffizienten angepasst, entsteht eine Modulation der Oberfläche, die sich aus den unterschiedlichen thermischen Zuständen der Bauteile ableitet. Hierfür berechnet ein Computerprogramm auf der Basis von thermografischen Aufnahmen Wärmedurchgänge und Mängel in der thermischen Hülle, Temperaturverteilungen und Wasserdampfdiffusionsströme des Gebäudes und simuliert diese in einem dreidimensionalen Modell. Die Simulation ist Grundlage der variantenreichen Entwurfsmöglichkeiten und zugleich der individuellen Fertigung der Dämmelemente. Diese Technik sorgt nicht nur für ein völlig neues Erscheinungsbild von Fassaden, sondern spart zugleich Ressourcen, da stets nur so viel Dämmung eingesetzt wird, wie an der jeweiligen Stelle nötig ist. So nimmt die Funktion des Wärmedämm-Verbundsystems Gestalt an und eine authentische Form des Material-einsatzes ist gewährleistet. Mittlerweile hat die Sto AG eine auf den Ergebnissen des Forschungsprojekts basierende digitale Prozesskette vom Entwurf bis zur industriellen Fertigung des Systems umgesetzt. Die Gesamtlösung, die Sto befähigt, modulierte WDVS als Individuallösungen anzubieten, wurde 2015 in den Markt eingeführt.

Abwägungsprozesse statt Grundsatzentscheidungen

Nicht erst inmitten des Hitzesommers 2022 erscheint uns der Fokus auf dem Wärmedurchgang von Fassaden gesamtenergetisch zu kurz zu greifen. Während zumindest die Außenwahrnehmung das klimagerechte Bauen noch weitgehend allein mit Kälteschutz und dem Aufbringen von Dämmung auf Bauwerke in Verbindung bringt, wenden wir innerhalb der Bauwerkstechnologie längst auch erhebliche Ressourcen auf die Regulierung der Raumtemperatur bei Hitze auf. Dieser Aspekt ist in seinen Auswirkungen auf klimaschädliche Emissionen nicht zu unterschätzen, zumal die den gesetzlichen Regularien zugrundeliegenden Berechnungsmodelle und Vorgaben die momentan häufiger werdenden Temperaturextreme nicht ausreichend berücksichtigen. In der Abwägung zwischen Mindest- und Maximalanforderungen gehen Planungsvorgaben deshalb in der Regel in Richtung Maximum, einhergehend mit der Entscheidung, damit auch maximalen Material- bzw. Energie-Einsatz in Kauf zu nehmen.

Im Neubausektor führt dies zur Zunahme von Schichten und Schichtfolgen, die einem Gebäude appliziert werden. Im Bereich der sogenannten energetischen Ertüchtigung von Bestandsbauten findet diese Strategie ihre Grenzen. Limitierende Faktoren sind Bauwerksgeometrie und -dimensionen. Das Gebäude nötigt dann Zugeständnisse gegenüber den gesetzlichen Regularien ab, die mehr Mut zur Eigenverantwortung im Gebrauch erfordern. Die Sorge vor finanziellen Folgen allerdings schränkt die Experimentierfreude von Entscheiderinnnen und Entscheidern meist stark ein, zugunsten einer juristisch wasserdichten Lösung. Diese wird dann allzu häufig im Abriss eines Gebäudes gefunden. Die Folge ist letztlich eine Verschwendung von Ressourcen und Energie im größtmöglichen Umfang – sind doch erhebliche Mengen hiervon bereits bei der Errichtung eines Bauwerks verausgabt und gespeichert worden.

Der Entschluss zum Erhalt eines Bauwerks dagegen fordert Kompromisse bei der Wahl von Sanierungsstrategien, allseitige Maximierungsprozesse schließen sich nicht selten gegenseitig aus. In Bezug beispielsweise auf Fassadenertüchtigung bedeutet dies, Stärken und Schwächen der vorhandenen Bausubstanz zu ermitteln und im Planungsprozess gegeneinander abzuwägen. Dieser Zielfindungsprozess ist in der Regel aufwendiger als die Planungsprozesse von Neubauten und nicht selten risikoreicher. Das Zusammenspiel von Altbausubstanz und ergänzenden Materialien entscheidet sich in der richtigen Partnerwahl in Anerkennung der jeweiligen, auch ästhetischen Qualitäten, die sich gegenseitig möglichst optimal ergänzen.

Beispielsweise vermag ein gut isoliertes Fenster Defizite benachbarter Bauteile auszugleichen. Deren Physiognomie wiederum darf dann unverändert bleiben und so zum Erhalt des charakteristischen Ausdrucks eines Bauwerks beitragen. Es kann aber auch entscheidend sein, wo ergänzendes Material einzubringen ist, beispielsweise als Innendämmung oder an nachgeordneten Bauteilen. Derartige Abwägungsprozesse können die vermeintliche Grundsatzentscheidung zwischen Ökologie und Ästhetik obsolet machen. Insbesondere im Umgang mit Denkmälern sind sie bereits heute Planungsalltag. Im Fall des denkmalgeschützten „Bikinihauses“ am Berliner Breitscheidplatz gelang es beispielsweise, die Originalfassade so zu rekonstruieren, dass sie mit den Anforderungen der gültigen Energieeinsparverordnung in Einklang gebracht werden konnte.

Lernen von der Denkmalpflege

Hinsichtlich der Breite der sanierungsbedürftigen Bestandsgebäude wird man jedoch nicht völlig um die Dämmung von Fassaden herumkommen, bis ganzheitliche Ansätze und erneuerbare Energieerzeugung andere Wege aufzeigen. Wir müssen deshalb Leitlinien finden, die den Umbauprozess unserer Städte so gestalten, dass nicht die notwendige Energieeinsparung mitten in einen baukulturellen Totalschaden führt. Den Kampf gegen den Klimawandel „ohne Rücksicht auf Verluste“ voranzutreiben, wäre übrigens auch ökologisch ein Irrweg: Nachdem die Akzeptanz jeglicher baulichen Maßnahme unmittelbar von deren ästhetischer Qualität abhängt, wäre damit eine Steigerung der bereits jetzt inflationären Praxis des Abreißens und Neubauens zu erwarten.

Deren fatale Folgen sind bekannt: So steigt der CO₂-Ausstoß im Bausektor, ungeachtet aller, seit 20 Jahren zunehmend verschärfter Energieeinsparverordnungen, stetig. Wenn wir also den Kampf gegen den Klimawandel ernst nehmen, dann geht es in erster Linie darum, wesentlich weniger abzubrechen und neu zubauen. Wir müssen weit häufiger mit der vorhandenen Substanz auskommen. Substanzerhalt ist zugleich eine grundlegende Forderung der Charta von Venedig, die den Umgang mit Denkmälern regeln will. Könnte man unter Umständen, ausgehend von den Grundsätzen der Denkmalpflege, einen Modus finden, um auch „normale“ Häuser schonend zu sanieren?

Ebenfalls in der Charta von Venedig findet sich ein Prinzip, das uns in diesem Zusammenhang entscheidend zu sein scheint. Es geht um die sogenannte „Reversibilität“, also den Grundsatz, einem Gebäude nur das hinzuzufügen, das sich auch wieder entfernen lässt. Auf unser Thema übertragen heißt das vereinfacht, dass wir die Dämmung von unseren Häusern wieder runterkriegen sollten, wenn wir sie – etwa zum Zeitpunkt einer idealerweise hundertprozentigen Versorgung durch erneuerbare Energien – nicht mehr brauchen. Schon der Blick auf die Vermeidung künftiger Müllberge verbietet es, Gebäude mit einem Verbundbaustoff zu bekleben, der nicht sortenrein trennbar ist.

Aus diesem Grund scheiden Lösungen wie WDVS oder Dämmputz aus, zumal deren Aufbringen meist einen weiteren Substanzverlust durch Egalisierungen (wie das Abschlagen von Gesimsen) mit sich bringt. Unter dem Aspekt der Reversibiliät können nur sauber trennbare Konstruktionen zur Anwendung kommen. Wir werden also Unterkonstruktionen aufbringen müssen. Für deren Verkleidung sind Baustoffe wie Zementplatten aufgrund des enormen Energieaufwands bei ihrer Herstellung ungeeignet. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit bietet sich dafür vermutlich in erster Linie Holz an. Wenn man hier auf hohem Niveau vorgeht, können durchaus neue Gestaltungen entstehen. Sehr überzeugende Vorbilder für eine entsprechende Ästhetik lassen sich in Skandinavien finden. Vielleicht vermag die norwegische Königsresidenz Stiftsgården in Trondheim als anregendes Beispiel dienen?

Unbestreitbar wird ein solches Vorgehen unsere Städte verändern. Die Interventionen werden – wie ebenfalls in der Charta von Venedig gefordert wird – ablesbar sein. Im Hinblick auf die Klimakrise können wir so ein architektonisches Zeichen setzen. Wenn wir die Bedrohung nämlich wirklich ernst nehmen, dann können wir nicht so tun, als wäre nichts passiert. Ein entschlossenes Engagement für den Klimaschutz wird man unseren Häusern und Städten ansehen. Sie werden sich verändern müssen. Die Aufgabe von Architekt:innen ist es, diesen Prozess so zu moderieren, dass er sowohl ökologisch als auch ästhetisch befriedigend ausfällt. Wir sind uns sicher: Sofern keine ideologischen Barrieren aufgebaut werden, widersprechen sich beide Werte nicht. Wird die notwendige Veränderung selbst klug gestaltet, wird ein nachrangiger Versöhnungsprozess nicht erforderlich sein.