Den Kreislauf in Schwung bringen

Die Stadt als Materiallager verwenden – darüber machen sich derzeit viele Planerinnen und Planer Gedanken. Doch noch fehlen Standards, Bezugsquellen für recycelte Materialien und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Prof. Dr. Anja Rosen von der Münster School of Architecture/FH Münster hat mit ihrem „Urban Mining Index“ ein neues Werkzeug zur Planung und Bewertung kreislaufgerechter Architektur geschaffen. Im Interview erklärt sie, was es noch braucht, damit der Prozess in Gang kommt.

Frau Rosen, im Rahmen Ihrer Promotion haben Sie 2020 den Urban Mining Index vorgestellt, den Sie inzwischen in die gleichnamige Initiative überführt haben. Würden Sie uns kurz deren Ziel skizzieren?

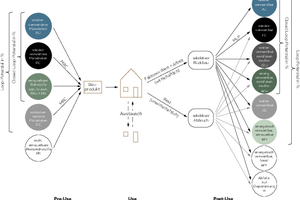

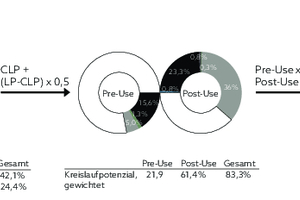

Mein Ziel war es, den Planerinnen ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem sie die Kreislauffähigkeit von Gebäuden bereits sehr früh im Planungsprozess bewerten können. Und zwar auf Basis der jeweils gewählten Materialien und Konstruktionen. Die Ergebnisse sollten zudem final in einen Gebäuderessourcenpass einfließen können. Denn die Dokumentation der Verbindungen und der gewählten Baustoffe ist ein zentrales Element für den Einstieg in das Urban Mining.

Was macht ein Gebäude kreislauffähig?

Das kommt sehr darauf an, mit welchen Baustoffen wir bauen. Und wie wir diese miteinander verbinden. Ein Gebäude ist immer mehr als die Summe seiner Baustoffe. Wir können zum Beispiel versuchen, soviel wie möglich mit nachwachsenden Rohstoffen zu arbeiten, um den CO₂-Fußabdruck und den Materialverbrauch erst einmal zu reduzieren. Aber mit denen kommen wir zum Beispiel aufgrund der hohen Brandschutzanforderungen oft an ihre Grenzen. Das hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass die Industrie Produkte entwickelt hat, die möglichst alle komplexen Anforderungen eines Bauteils auf einmal erfüllen können. So sind Kompositbaustoffe entwickelt worden, die möglichst gut dämmen, nicht brennen und alle anderen Anforderungen an Feuchteschutz etc. erfüllen. Da ist aber oft das Lebensende nicht mitgedacht worden. Das heißt zum Beispiel, dass wir Dämmstoffe aus nachhaltigen Rohstoffen haben, die oft mit giftigen Borsalzen oder anderen Flammschutzmitteln belastet sind. Das stört jedoch den hochwertigen Recyclingprozess am Nutzungsende. Oder bei nachwachsenden auch die Kompostierung, die ja sonst theoretisch möglich wäre, aber bislang im Bauwesen noch nicht oder selten durchgeführt wird.

Gibt es im Gegenzug „gute Baustoffe“ für das zirkuläre Bauen?

Möglichst wenig verarbeitete Baustoffe bieten das größte Potenzial. Holz, Steine, Lehm – in den vergangenen Jahrhunderten, in denen wir mit diesen Baustoffen gearbeitet haben, kannten wir dieses Problem ja nicht. Das ist erst entstanden, als wir zu industriell hergestellten Kompositprodukten übergegangen sind.

Entsprechend dürfte die Situation im Bestand heute schwierig sein.

Sicherlich, in den 1970er-, 1980er-Jahren wurden zum Beispiel zum Verspachteln von Gipsplatten Putze verwendet, die mit Asbest belastet sein können. Die können wir heute nicht recyclen, weil wir diesen Gefahrstoff dann wieder neu in Umlauf bringen würden. Eine Gips-Recyclinganlage in Süddeutschland musste deshalb sogar schon wieder geschlossen werden, weil der Hersteller in den Ruf geraten ist, asbestbelastete Recyclingprodukte anzubieten. Das darf natürlich nicht passieren und wir müssen sehr genau darauf achten, dass wir nur schadstofffreie Produkte in den Kreislauf bringen. Das gleiche gilt auch für andere Verbindungen, die zwar nicht giftig sind, aber zu Verschmutzungen führen. Wie zum Beispiel Bitumenabdichtungen an erdberührenden Bauteilen. Auch solche Störstoffe verhindern oder erschweren, dass Mauerwerk oder Betonwände recycelt werden können.

Wie sehen denn die Alternativen aus?

Im Grunde muss man einfache, bekannte Konstruktionsmethoden anwenden. Denn die gibt es ja schon lange und die Architektinnen und Architekten müssen sich nur auf sie besinnen und auf Lösungen zurückzugreifen, die sie im Studium gelernt haben. Die Kellerwand zum Beispiel könnte man auch aus wasserundurchlässigem Beton herstellen, ein Flachdach kann man auch unverklebt konstruieren. Wir verlassen uns jedoch viel zu sehr auf die Industrie und ihre Produkte, weil wir immer dann, wenn wir nicht auf deren Systemaufbau setzen, auch die Haftung dafür übernehmen.

Ein Risiko, dass nicht jeder zu tragen bereit ist ...

Manche aber schon und dabei können auch Innovationen entstehen. Es gibt da zum Beispiel ein Unternehmen, dass eine Folie aus dem Tankstellen- und Deponiebau weiterentwickelt hat und Gebäuden damit quasi einen Gummistiefel anzieht. Statt gegen Auslaufen zu schützen, verhindert sie nun, dass Feuchtigkeit in erdberührende Bauteile eindringt. Ihr Vorteil ist, dass die Bahnen lediglich untereinander verschweißt und in die Geschossdecke eingeklemmt werden müssen, so können sie am End-of-Life sauber vom Mauerwerk getrennt werden. Allerdings besteht auch hier die Schwierigkeit, dass die Planerinnen und Planer in enger Abstimmung mit den Bauherren entscheiden müssen, ob sie hierfür eine Zulassung im Einzelfall beantragen wollen, denn eine allgemeine Zulassung für diesen Zweck hat das Produkt nicht. Aber es erfüllt die beiden wichtigsten Forderungen des zirkulären Bauens: die Vermeidung von Verklebungen und Verbundstoffen.

Wie kommen wir vom Einzelfall zum Regelfall?

Die Bereitschaft, oder zumindest das Interesse am zirkulären Bauen ist bei Planern grundsätzlich vorhaben. Aber das Problem ist bislang, dass man als Architektin bei einem neuen Projekt nicht einfach ein bereits entwickeltes Detail, dass den Ansprüchen des zirkulären Bauens gerecht wird, aus der Schublade ziehen kann. Das heißt, hier muss ich als Architekturbüro zunächst in die Entwicklung solcher Details und Baulösungen investieren. Damit haben jedoch die wenigsten Erfahrung oder es fehlt auch schlicht die Zeit. Zumal die entstehenden Kosten von unserer HOAI in der bestehenden Form nirgendwo berücksichtigt werden. Also müssen sie sich auf eigene Faust das Wissen aufbauen, um zirkulär konstruieren zu können. Aber nach ein paar Projekten gehören sie dann eben doch zu denjenigen, die bis ins Detail geplante Lösungen parat haben und sind damit natürlich dann im Vorteil.

Eine weitere Herausforderung ist der Bestand ...

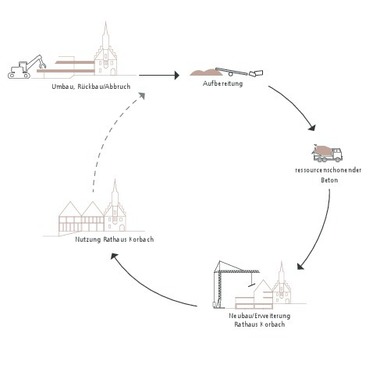

… in dem gleichzeitig das größte Potenzial für das zirkuläre Bauen liegt. Wir haben ja schon über das Urban Mining gesprochen. Wir dürfen die knappen Ressourcen nicht immer weiter belasten, indem wir immer und in jedem Fall für jeden neuen Zweck neu bauen. Vielmehr müssen wir im Bestand bauen und dabei möglichst viel von der gebundenen Grauen Energie erhalten; gerade zum Beispiel auch im Tragwerk, dessen Herstellung besonders hohe CO₂-Emissionen verursacht. Das heißt aber auch, dass wir Gebäude für neue Zwecke umnutzen, für die sie ursprünglich gar nicht gedacht waren. Das ist jedoch wiederum mit neuen Herausforderungen verbunden.

Inwiefern?

Nehmen wir zum Beispiel die vielen Büroflächen, die heute – auch infolge der Coronapandemie, die uns gelehrt hat, dass wir viele Aufgaben auch von zuhause aus erledigen können – leer stehen. Diese Flächen sollte man vermehrt zu dringend benötigtem Wohnraum umnutzen. Der braucht aber zum Beispiel in der Fläche Wasser und Abwasser, was in Bürobauten bislang nicht vorhanden ist. Das ist eine ebenso große Herausforderung wie zum Beispiel auch die Herstellung von entsprechenden Tageslichtqualitäten. Dennoch steckt hier das größte Potenzial drin.

Und wo diese Herausforderungen nicht zu lösen sind?

Dort können wir immer noch über das Re-Use nachdenken. Also die Wiederverwendung von Baumaterialien, möglichst sogar ganzen Bauteilen. Als Architekt muss ich nicht immer mit fabrikneuen, industriellen Produkten planen, sondern kann auch bereits vorhandene Materialien in den Planungsprozess miteinbeziehen. Rein praktisch ist das oft möglich, hier sind jedoch die rechtlichen Hürden sehr groß, weil die Produkte durch den Ausbau ihre Zulassung verlieren.

Und auch die Verfügbarkeit vor Ort ist nicht immer gegeben. Wie wichtig ist der Aufbau von Bauteilbörsen, auch mithilfe der Industrie?

Ich plädiere eher dafür, einen umgekehrten Logistik-prozess zu entwickeln. Natürlich können wir regionale, digitale Baustoffbörsen aufbauen, und die gibt es ja zum Teil auch schon. Aber das ist bisher eine Nische. Im großen Maßstab bewegen wir nur etwas, wenn die Hersteller auch für die Rücknahme ihrer Produkte in die Pflicht genommen werden.

Eine Art Pfandsystem?

Pfandsystem, Hersteller-Rücknahmeverpflichtung, wie Sie es auch immer nennen wollen. Eigentlich müsste die Industrie auch selbst daran interessiert sein, weil sie so langsam merkt, dass ihr die Rohstoffe ausgehen. Sie wären deshalb gut beraten, ihre Produkte wieder zurückzunehmen, um daraus wieder neue Produkte herzustellen, die sie anschließend wieder neu verkaufen können – in einem geschlossenen Kreislauf. Reparieren, aufbereiten, neu verkaufen oder hochwertig recyclen. Dann werden die Hersteller ziemlich schnell ihre Produkte so optimieren, dass sie sie möglichst verlustfrei wiederverwenden können.

Auch der Einstieg in ein solches grundsätzlich sicher sinnvolles System scheint schwierig. Bauprodukte verbleiben in der Regel sehr lange – Böden vielleicht 15 Jahre, Konstruktionsteile viele Jahrzehnte – im Gebäude. In dieser Zeit steht den Herstellern das Material für neue Recyclingprodukte nicht zur Verfügung. Wie könnte man diesen Kreislauf in Schwung bringen?

Eine Möglichkeit sehe ich in der Bildung von Verbänden, welche die Produkte von allen Mitgliedern zurücknehmen. Das ist natürlich auch eine Frage der Rezeptur, die für jeden der Beteiligten stofflich zu verwerten sein muss. Es müsste eine Logistik entstehen, welche die Materialien sammelt und den Herstellern wieder zur Verfügung stellt. Gerade einfache Produkte, eben keine Komposite und Alleskönner, bieten dafür das Potenzial. Die große Hürde ist natürlich, dass in der Industrie niemand seinem Mitbewerber die eigene Rezeptur offenlegen will. Aber auch jenseits davon müssen wir die Verfügbarkeit von Materialien neu denken.

Wie meinen Sie das?

Derzeit wird noch viel zu viel und viel zu sorglos einfach abgerissen. Das DIN-Institut – unter Federführung von Concular – hat mit der DIN SPEC 91484 einen Leitfaden für die Erstellung sogenannter Pre-Demolition-Audits erstellt. Die zeigt, wie man vor dem Rückbau die wiederverwendbaren Bauteile erfasst. Und es wäre natürlich klasse, wenn zum Beispiel die öffentliche Hand für ihre Vorhaben ein solches Audit verpflichtend einführt, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Denn das würde sich sehr positiv auf die Verfügbarkeit von bereits genutzten Bauteilen auswirken. Beim Abbruch insgesamt hat der Gesetzgeber einen großen Hebel in der Hand, wenn er ihn nur nach Einreichung entsprechender Unterlagen genehmigen würde. Also ein verpflichtendes Rückbaukonzept als Voraussetzung für die Abrissgenehmigung. Bislang wird noch viel zu sehr auf das geschaut, was wir beseitigen müssen und nicht auf das, was wir weiterverwenden können.

Es kommt auf das Umdenken an.

Und zwar nicht nur, was die Zirkularität von Gebäuden angeht. Denn das sind Immobilien, also relativ unbeweglich. Vielleicht ist es viel wichtiger, dass wir als Menschen unsere Flexibilität nutzen, um ganz andere Kreisläufe zu entwickeln. Viele Menschen bewohnen in diesem Land aus Gewohnheit viel zu lange viel zu große Flächen, die sie im Alter nicht mehr wirklich brauchen. Dabei wäre es doch viel besser, wenn sie nach Auszug der Kinder entweder die Wohnung teilen oder in kleinere Wohnungen ziehen, damit andere den vorhandenen Wohnraum zur Familienplanung nutzen könnten. Dann müssten wir nicht immer noch mehr, und noch mehr Wohnraum schaffen – oder den Bestand aufwendig umnutzen. ⇥

Interview: Jan Ahrenberg/DBZ