Erlebnis-Hus St. Peter-Ording

Die schönsten Kinderspielplätze sind doch immer die, die etwas anbieten, aber nichts vorschreiben. Was im Großen gerade als „Technologieoffenheit“ gepriesen wird, ist auf dem Spielplatz die Offenheit der Raumkonstellation, des Gerätegebrauchs … Im Erlebnis-Hus kann man einfach nur da sein und schauen oder durch eine Röhre rasen, Sandburgen bauen, skaten oder schnell etwas essen. Das alles geschützt oder frei im Wind. Ein perfekter Spielplatz für alle.

Um an die Einleitung anzuschließen und sie noch zu präzisieren: Spielplätze, also die Draußenorte, sind Räume, in denen freie Zeit ge- und erlebt werden kann: tobend, kreativ bauend, lesend, artistisch, analytisch und immer dazulernend: motorisch wie intellektuell.

Wie aber ein Haus entwerfen, das als „Erlebnishaus“ funktionieren soll? Das sich zudem behaupten muss gegenüber einem spektakulär weiten Strandhorizont an einem Küstenort, dessen Abgelegenheit nicht verhindern kann, dass ihn wohl jeder kennt: St. Peter-Ording. Aber auch prominente wie zugleich ehemalige Geheimtipps für (Kite)Surfer und Sonnenuntergangsfans müssen sich kümmern, müssen Gäste zum wiederholten Wiederkommen verleiten, müssen neue Gäste anziehen. ängst reicht der Strandhorizont allein nicht mehr aus – leider – weder den Einwohnerinnen noch den Besuchern. „Wir wollen doch alle etwas erleben, etwas geboten bekommen, zum Beispiel auch dann, wenn das Wetter eine Wattwanderung „semicool“ werden lässt“, so Andrea Zickhardt, M.A. Architektin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Holzer Kobler Architekturen Berlin, die wir in Berlin zum Projekt befragten.

Direkt an der Deichpromenade gelegen profitieren Haus und radelnde Besucherinnen

Direkt an der Deichpromenade gelegen profitieren Haus und radelnde Besucherinnen

Foto: Heinrich Lingnau

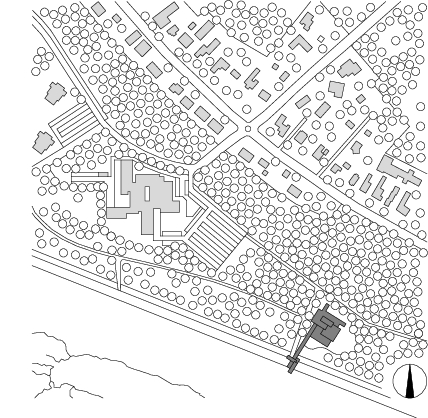

SPO, wie die Gemeinde sich selbst nennt, weiß aus langer Erfahrung, dass sie mehr braucht als das Meer. 2008 baute sie sich eine „Erlebnis-Promenade“ mit Dünen-Haus, zwölf Jahre später nun die „Erlebnis-Promenade II“, eine räumliche Erweiterung mit dem Schwerpunkt auf Naturerleben – so auch immer mit Bezug zum Nationalpark Wattenmeer.

Offene Struktur und gestaltete Erlebnislandschaft gehen hier zusammen

Offene Struktur und gestaltete Erlebnislandschaft gehen hier zusammen

Foto: Heinrich Lingnau

Es gab einen Landschaftwettbewerb, den Uniola AG Landschaftsarchitektur Stadtplanung, Berlin (damals noch Hager Partner AG, Zürich) gewannen, zusammen mit Holzer Kobler Architekturen, Berlin. Die Architekt:innen sollten ein paar Spiel- und Aktivitätsbereiche schaffen, attraktive Visuals produzieren, ein Modell bauen, mittels dessen sie ein Programm abbildeten, das u. a. Flächen für einen Indoor-Spielbereich, ein Restaurant, ein Digital-Labor, Workshops und Außenräume wie Aussichtsterrassen bietet. Das Programm hat sich im Planungszeitraum leicht verändert, es kamen ein Info-Zentrum hinzu, Co-Workingspaces, aus den Workshops wurde eine Back- und Kochinsel. Die Landschaftsplanung sah u. a. vor, ein bisher missachtetes Biotop wieder erlebbar zu machen, den Fahrradweg entlang des Deichs zu verbreitern, Aussichtspunkte zu platzieren, Fußwege zu schaffen und Struktur und Ordnung in die verwilderte Deichlandschaft zu bringen.

Der Betonturm auf Bodenplatte mit Fluchttreppenhaus und Aufzug dient auch der Aussteifung der Holzkonstruktion

Der Betonturm auf Bodenplatte mit Fluchttreppenhaus und Aufzug dient auch der Aussteifung der Holzkonstruktion

Foto: Heinrich Lingnau

Meine Assoziation vom „Abenteuerspielplatz Erlebnis-Hus“ revidierte die Architektin schnell: Nein, „der Entwurf unseres ‚Spielehauses‘ – die Bauherrin nannte es später dann ‚Erlebnis-Hus‘ – orientierte sich an den historischen Pfahlbauten hier vor Ort. Es musste also ein Holzbau sein, dessen matrixähnliche Raumstruktur dann die Transponierung des Pfahlbaus ins 21. Jahrhundert darstellt. Metabolisten, Strukturalisten, das alles ging uns durch den Kopf.“ Auf die Frage, ob es über die Pfahlbauten hinaus, die hier bildhaft, typologisch assoziiert wurden, eine größere Idee zum Spielhaus gab, ob eigenes Erleben in der Kindheit, ob Vorbilder in der Architekturgeschichte, kam die Antwort: „Wir wollten ein Haus machen, das Spaß macht!“ Wie ich später erfuhr, nicht nur denjenigen, die es nutzen, sondern auch Bauherrin und Planungsteam. „Wir wollten vielfältige Angebote schaffen mit Schaukeln, die bis zum Himmel hoch schwingen, oder mit der steilen Röhrenrutsche. Bei vielen Spielgeräten haben wir auch mal bei den Kollegen geschaut, MVRDV fällt mir ein. Alle Geräte haben wir zusammen mit Uniola geplant, wir wollten nichts aus dem Katalog!“, so Andrea Zickhardt.

So ganz verlässt der Blick das Haus an keiner Stelle wirklich, die Übergänge sind fließend

So ganz verlässt der Blick das Haus an keiner Stelle wirklich, die Übergänge sind fließend

Foto: Heinrich Lingnau

Holzbau am Meer

Holz und Wasser, Holz und Salzwasser, Holz und Sand und Wind: Ungünstiger geht es wohl nicht. Was vor Jahrzehnten, ja vor über 100 Jahren in St. Peter-Ording noch der Materiallage und dem Wissen um seine Verarbeitung geschuldet war, darf man heute hinterfragen. Macht Holzbau in dieser Region überhaupt Sinn? Andererseits: Was wäre die Alternative? Beton? Mauerwerk? Stahl? Eher nicht, alle hätten unter dem Klima zu leiden, aber Holz hat einen Vorteil: Es ist leicht zu reparieren, es ist leicht zu begutachten, in Segmenten auszutauschen, die Konstruktion als Komposit einfach zu erweitern/zu revidieren.

Rutsche und Strandkörbe: Das Erlebnis-Hus bietet auf seinen Außenflächen jede Menge ... Bewegung und Ruhe

Rutsche und Strandkörbe: Das Erlebnis-Hus bietet auf seinen Außenflächen jede Menge ... Bewegung und Ruhe

Foto: Heinrich Lingnau

Aber: Die Vorschriften und Normen sind streng in diesem durchaus aggressiven Milieu: Abschrägungen der Horizontalen (ablaufendes Wasser) oder Verblechungen, Edelstahlverbinder statt verzinktes Material sind gefordert. Oder nicht? „Die Bauherrin hat basierend auf ihren jahrelangen Erfahrungen mit den 19 weiteren selbstbewirtschafteten Pfahlbauten gesagt: Brauchen wir nicht!“ Keine Verblechung, keine Abschrägungen. Erstere sind nicht sicher und verhindern die Kontrolle des Offensichtlichen, zweites ist nicht nötig, da vor Ort immer Wind ist. Allerdings muss man das Fügen der Hölzer dann so planen, dass sich Feuchtigkeit nicht in Auflagerflächen, also in den schmalen, aber für Wasser durchaus erreichbaren Fugen sammelt und Holz unsichtbar zu faulen beginnt. Man plante daher mit 10 mm weiten Fugen.

Der Haupterschließungssteg (links) steigt leicht zum Haus an; wenn der Deich demnächst erhöht wird, soll er exakt horizontal liegen

Der Haupterschließungssteg (links) steigt leicht zum Haus an; wenn der Deich demnächst erhöht wird, soll er exakt horizontal liegen

Foto: Heinrich Lingnau

Auch die Edelstahlanforderung ließ die Bauherrin nicht gelten. Mit Blick in die Geschichte der Bauten vor Ort konnte sie erkennen, dass auch Edelstahl irgendwann zu rosten beginnt. „Bei der Entscheidung Verzinken statt Edelstahl haben wir uns eine Freigabe geben lassen“, so Andrea Zickhardt, die die lässige Kompetenz der Bauherrin in solchen praktischen Fragen im Planungsprozess schätzen gelernt hat.

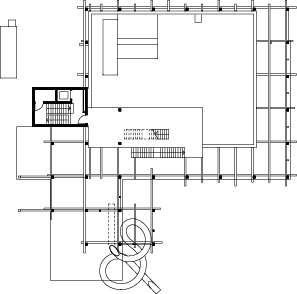

In den Kuben gibt es Spielräume, Workshopangebote (zum Beispiel Kochen/Backen) und ein Restaurant

In den Kuben gibt es Spielräume, Workshopangebote (zum Beispiel Kochen/Backen) und ein Restaurant

Foto: Holzer Kobler Architekturen

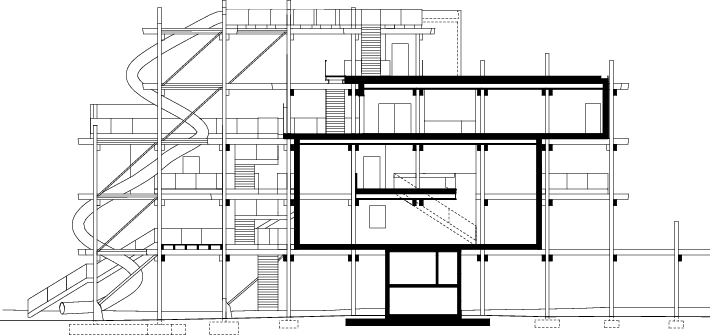

Tragwerk / Technik / Energie

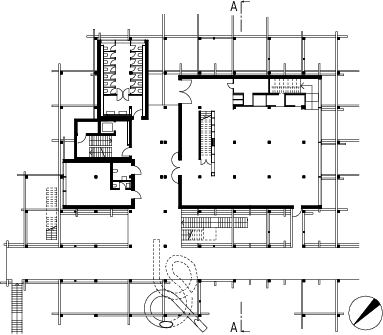

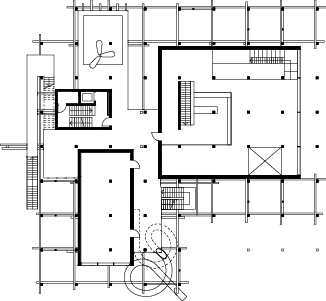

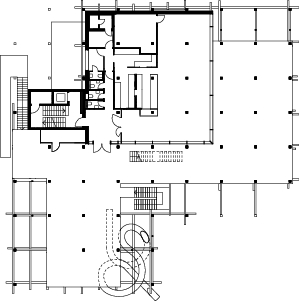

Das Grundgerüst des Gebäudes setzt sich aus einem 4,50 x 4,50 m Raster aus Stützen, einer Lage Hauptträger sowie einer Lage Nebenträger aus Brettschichtholz (sibirische Lärche) zusammen. Ein Stahlbetonkern mit Fluchttreppe, Aufzug und Infrastrukturräumen steift die Konstruktion aus. Die Stützen sind auf Einzelfundamente oder auf Fundamente, die auf der Bodenplatte des Betonkerns stehen, mit einer Mindesthöhe von 1,2 m (variierend) verschraubt, ausreichend hoch, um vor Feuchtigkeit vom Boden (und möglicher Jahrhundertflut) geschützt zu sein. Insgesamt wurde die Holzkonstruktion in die Gebrauchsklasse 3.2 eingeordnet: Holz oder Holzprodukt nicht unter Dach, aber ohne ständigen Erd- und/oder Wasserkontakt mit Bewitterung; Anreicherung von Wasser im Holz, auch räumlich begrenzt, ist zu erwarten. Wie oben schon erwähnt, konnte die Konstruktion derart nur ausgeführt werden, weil seitens der Bauherrin eine regelmäßige Begehung und Überprüfung des Tragwerks vorgenommen, das Gebäude damit begutachtet, gepflegt und gewartet wird. Das Tragwerk an den eigens entwickelten Knotenpunkten der Stützen ist so konstruiert, dass es sowohl komplett revidierbar, reparaturfähig ist wie auch einfach abgebaut und komplett oder in Teilen woanders wieder aufgebaut werden kann.

Der zweigeschossig hohe Spielkubus als zentraler Baustein mit riesigem Fenster nach draußen

Der zweigeschossig hohe Spielkubus als zentraler Baustein mit riesigem Fenster nach draußen

Foto: Jan Bitter

Auf meine Frage, ob man denn nicht Stammvollholz hätte nehmen können – das dem Motiv der Pfahlbauten stärker angelehnt wäre – antwortet die Architektin: „Klar, hätten wir machen können. Dann wären wir bei Eiche gelandet! Und wenn ich bedenke, wie stark gerade die Holzpreise in den Jahren angezogen haben, wäre das Projekt damit vielleicht gescheitert. Lärche verleimt geht aber auch sehr gut!“

Der Spielkubus in der Bauphase

Der Spielkubus in der Bauphase

Foto: Holzer Kobler Architekturen

Die einzelnen Kuben werden natürlich belüftet, während der Spielkubus, das Restaurant und der Sanitärkubus zusätzlich mit einer Anlage ausgestattet sind, die bei Bedarf eine Grundlüftung sicherstellt. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Fußbodenheizung, die an eine Erdwärme-Absorptions-Gaswärmepumpe angeschlossen ist und bei Spitzenlasten durch einen Gas-Brennwertkessel unterstützt wird. Der Gesamtenergiebedarf des Neubaus entspricht den Standards der EnEV 2016 mit einem Primärenergiebedarf von 207,90 kWh/(m²a).

Spielen und Erleben: Freizeitarchitektur

Auch wenn die Architektin im Gespräch nur zögerlich oder eher ins Vage weisend formuliert, dass das Architekturbüro Holzer Kobler Architekturen ein Haus machen wollten, „das Spaß macht“, kann man dem „Erlebnis-Hus“ den Spaßfaktor an vielen Einzelaspekten ablesen. Es bietet Ausblicke, windgeschützt von den Terrassen, aber auch schon von den Umgängen. Ebenso aus den Kuben heraus, die sämtlich auf einer ihrer Seiten vollverglast geöffnet sind. Fünf Massivholzkuben sind es insgesamt, die in verschiedenen Höhen und Positionen in die „Matrix“ eingeschoben sind. Jeder der fünf Kuben hat eine eigene Funktion: In ihnen sind analoge Spielestätten, Infozentrum und Shop, Restaurant, Personalbüro und die sanitären Einrichtungen untergebracht. Die schon genannten verglasten Kubenöffnungen bieten Ausblicke auf das Meer, das benachbarte Biotop, die Promenade und die weiter entfernte Landschaft.

Verbunden sind diese Orte, die man auch für kleinere Events buchen kann, die Kochkurse anbieten, Spielelandschaft oder Bastelarbeit, von einem mäandrierenden Raum, bestehend ausTerrassen und Treppen. Er macht das Haus auf mehreren Ebenen im Außenbereich zugänglich und nutzbar. Keiner der Kuben ist direkt erreichbar, man wird sich als Besucher immer sein Ziel an anderen Kuben vorbei suchen müssen.Das bringt „Bewegung und Leben in die auch offene Struktur des Hauses“, so Andrea Zickhardt, ein Haus, das in Teilen (noch) 24 Stunden geöffnet ist (die Rutsche schließt allerdings mit anderen Angeboten am Abend).

Farbakzente kennzeichnen unterschiedliche Zonen, man muss noch schnell zum Rot oder zum Blau oder einfach dorthin, wo Ruhe ist oder geschäftiges Treiben bei den in die Skulptur integrierten Spielgeräten in, auf, unter, neben und um das Haus herum.

Fazit

Dass die Matrix, die Skulptur, so gut ankommt, hat viele Gründe. Einer davon ist ganz wesentlich ihre Offenheit. Der noch schräge Steg vom Deich (mit leichter und barrierefreier Steigung in Richtung Haus), der vielleicht noch leicht bremsend wirkt, wird irgendwann einmal waagerecht liegen: Dann nämlich, wenn der Regionaldeich zukünftig zum Landesschutzdeich verbreitert und erhöht werden wird. Der Neubau hat das Potenzial, einen neuen sozialen Treffpunkt zu schaffen. Seine vielgestaltige, räumlich differenzierte Architektur inspiriert und fördert Begegnung und Austausch zwischen allen, die vor Ort sind: St. Peter Ording-Nachbarinnen, deren Gäste und die vielen Tagesbesucher.

Dass die Architektinnen die Holzstützen unterschiedlich hoch in den Himmel ragen lassen, spielt mit dem Bild vom natürlichen Wuchs der die Pfahlbauten bildenden Baumstämme. Die Offenheit der trotz aller Einbauten leicht wirkenden Konstruktion zieht Innen- und Außen- und Landschaftsraum in Eins. Ob das „Erlebnis-Hus“ – wie die damalige Tourismusdirektorin träumte – eine neue „Elbphilharmonie“ werden wird, müssen die Besucherinnen entscheiden. Dass der Neubau von der WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH mit Sitz in Kiel stark gefördert wurde, spricht für das Vertrauen der Politik in den wirtschaftlichen Effekt einer solchen baulichen Maßnahme. Dass der Neubau dem Ort schon etwas eingebracht hat, sieht man vielleicht schon am „Platz Eins“ in der Google-Anfrage „Was kann man in St. Peter-Ording machen, wenn es regnet?“ Richtig, ins „Erlebnis-Hus“ gehen!

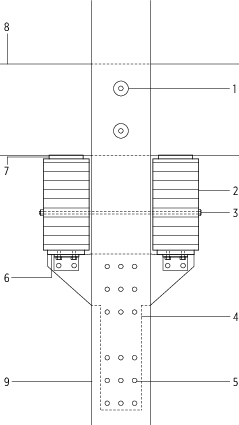

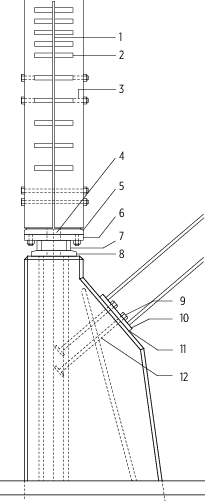

Detail Knotenpunkt mit doppeltem Hauptträger, M 1 : 25

Detail Knotenpunkt mit doppeltem Hauptträger, M 1 : 25

1 Einlassdübel

2 BSH-Träger mit 10 mm Fuge zur Stütze,

Lamellenstärke n. A. Statik

3 2 nowa+ Distanzdübel, d=65mm, n. A. Statik

4 Stahlblech t=20 mm mittig in die Stütze eingelassen, Maß n. A. Statik, im bewitterten Bereich mit Brandschutzanstrich

5 Stabdübel d=20 mm, 45 mm in Holz eingelassen, mit Holzdübel abgedeckt,

Anzahl n. A. Statik

6 2x Stahlblech 20 mm und 10 mm mit

Brandschutzanstrich, n. A. Statik

7 Stahlblech

8 BSH-Nebenträger 20 cm x 40cm

9 BSH-Stütze 26 cm x 26 cm

Detail Fußpunkt BSH-Stütze auf StB-Sockelstütze mit Anschluss der Aussteifungsdiagonalen, M 1 : 25

Detail Fußpunkt BSH-Stütze auf StB-Sockelstütze mit Anschluss der Aussteifungsdiagonalen, M 1 : 25

1 Schlitzblech S 235, Edelstahl CRC III, t=10 mm

2 Stabdübel Edelstahl, d=20 mm

3 Passbolzen M16 Edelstahl A4 (70) mit Unterlegscheibe d=40 mm

Großbohrung im Schlitzblech d=28 mm

4 Öffnung zum nachträglichen Gießen der StB-Stützen

5/6/8 Stahlplatte S355, Edelstahl CRC III, t=25 mm

7 Hohlprofil-Sockel RO 152.4x12.5, Edelstahl CRC III S235

9 Schraube Edelstahl M16 (80)

10 Stirnplatte S355 bzw. S235, t=20 mm

11 Positionsplatte Stahl, t=3 mm

12 Anschluss mit Muffenstäben

Benedikt Kraft/DBZ

Baudaten

Objekt: Erlebnis-Hus, St. Peter Ording, Fritz-Wischer-Straße 1, 25826 St. Peter-Ording

Typologie: Veranstaltungsgebäude

Nutzungsart: Tourismus, Information, Gastronomie

Bauherrin: Tourismus-Zentrale St. Peter- Ording, St. Peter-Ording

Architektur/Generalplanung: Holzer Kobler Architekturen Berlin GmbH, Berlin

Projektleitung: Andrea Zickhardt, Max Kaske, Philip N. Peterson

Team: Ingo Böhler, Heike Zeschke, Sebastian Hübsch, Julia Kull

Bauleitung (LPH 8): Assmann Beraten + Planen, Hamburg, Roland Pape

Fachplanung

Landschaftsarchitektur/Generalplanung: Uniola AG Landschaftsarchitektur Stadtplanung, Berlin, Andreas Kotlan, Yvonne Schwerk, www.uniola.com

Licht Design: Lichtvision Design Berlin, Berlin, Carla Wilkins, www.lichtvision.com

Tragwerksplanung: ifb frohloff staffa kühl ecker Beratende Ingenieure, Berlin, Andreas Hertel, www.ifb-berlin.de

Brandschutz: brandschutz plus GmbH, Berlin, Reinhard Eberl-Pacan, Flavio Villani, www.brandschutzplus.de

Bauphysik: Müller-BBM GmbH, Berlin, Michael Pfister, www.mbbm.de

Gebäudetechnik: Ingenieurbüro Pahl und Jacobsen Technische Gebäudeausrüstung, Heide, Horst Pahl

Elektrotechnik: Ingenieurbüro für Elektrotechnik GDP PartmbB Thöming, Sieck, Kagelmann, Büdelsdorf, Jürgen Mond, www.ing-gdp.de

Holzbau: Terhalle Holzbau GmbH, Ahaus-Ottenstein, Maximilian Berning, www.terhalle.de

Geschossanzahl: 4

Gebäudeklasse: 4

Max. Höhe: 21,40 m

BGF: 2 950 m²

Nutzfläche: 2 610 m²

BRI R: 5 815 m³

BRI S: 2 865 m³

BRI: 8 680 m³

Fläche Baugrundstück: 1 145 563 m²

Grundfläche Gebäude: 215 m²

Geschossfläche Gebäude: 1 158 m²

Grundfläche Versiegelung: 3 804 m²

Baukosten (brutto) Architektur und Landschaft: 12,6 Mio. €

Planungszeitraum: 10.2017 – 09.2020

Bauzeitraum: 04.2021 – 06.2023

Energiestandard: Primärenergiebedarf 207,90 kWh/(m²a) nach EnEV 2016

U-Wert Außenwand: 0,28 W/(m²K)

Energieerzeuger: Fernwärme plus Gas-Brennwertkessel (bei Spitzenlast)

Nachhaltigkeit/Ökologie: Bevorzugte Nutzung von heimischen und ressourcenschonenden Baustoffen

Soziales: Barrierefreies Gebäude mit generationsübergreifenden Angeboten der Tourismuszentrale SPO

Konstruktion: Holzbau mit aussteifendem Stahlbeton-Treppenhaus

Außenwand: Stützen und Träger aus Brettschichtholz, Sibirische Lärche

Wände aus Brettsperrholz, Fichte, industriesichtig

Fassade: vorgehängte, hinterlüftete Fassade aus Fichtenholz mit Beschichtung aus Schlammfarbe

Dach / Decken: Brettsperrholz, Fichte

Terrassenbereiche mit Gefälledämmung + Massivholzbohlen

Flachdach mit Gefälledämmung und extensiver Begrünung

Innenwände: Trockenbau, Gipskarton

Hersteller

Holztragwerk: Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH, www.mm-holz.com

Holzwände: Stora Enso Wood Products, www.storaenso.com

Beschichtung Holzfassade: Falu Vapen, www.schwedenfarben.ch

Glasfassade/Fenster/Eingangs- u. Innentüren: Schueco / FSB / Dorma, www.schueco.com, www.fsb.de, www.dormakaba.com

Bodenbelag innen: Forbo, www.forbo.com

Akustikdecken: Cewood Fine, www.cewood.com

Schalter: Jung, www.jung-group.com

Aufzug: Kone, www.kone.de

Windschutzverglasung: Vanceva Colours, www.vanceva.com

WC-Trennwände: Kemmlit, www.kemmlit.de