Mehr als nur Fassade

Denkmalpflege ist weit mehr als ein nostalgischer Attrappenkult. Das zeigt auch der Blick nach Österreich. Dort beweisen Planer stets viel Fingerspitzengefühl für historische Bausubstanz. Im Interview mit Professor Peter Bauer, Geschäftsführer von werkraum ingenieure und Lektor an der Akademie der Bildenden Künste und der Technischen Universität Wien, sprachen wir über Möglichkeiten eines nachhaltigen Umgang mit Bestandsbauten.

Lieber Herr Bauer, vor mehr als 30 Jahren haben Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kollegen Peter Resch selbstständig gemacht. Heute zählen Sie zu den führenden Planern in Österreich und zeichnen sich außerdem durch eine besondere Expertise im Bereich der Denkmalpflege aus. Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Die Idee, ein eigenes Ingenieurbüro zu gründen, kam schon während meiner Ausbildung auf. Das Studium war damals noch recht theorie-lastig. Da wurden sehr viele Inhalte aus der Mathematik und Physik vermittelt – wie ein Gebäude funktioniert, hat man dabei nicht erfahren. Ich hatte daher früh den Wunsch, mein Wissen in der Praxis anzuwenden. Die Selbstständigkeit war somit eine logische Konsequenz. Als Zwei-Mann-Planungsbüro erstellten wir zunächst statische Berechnungen von Stahlbaudetails für diverse Unternehmen. Weil uns die Erfahrung fehlte, haben wir uns dabei zunächst an Vorlagen orientiert – mit der Zeit sind wir kreativer geworden, haben zuerst Details optimiert und irgendwann ganze Tragwerke in Eigenregie entwickelt. Die Interdisziplinarität war uns dabei stest ein wegweisender Ansatz. Nicht zuletzt deswegen waren wir immer wieder auch bei Interventionen im baulichen Bestand beteiligt. Im Dialog mit den federführenden Architekten waren dann auch unsere kommunikativen Fähigkeiten gefordert.

Ihr Schmunzeln verrät, dass dabei nicht selten Welten aufeinanderprallen. Liege ich richtig?

Ich gebe zu, das war jetzt etwas überspitzt formuliert. Wenn ich das so sage, dann spiele ich eigentlich mit dem Klischee, dass sich Architekten und Ingenieure nicht ganz grün sind. Es ist ja auch so, dass beide eine sehr unterschiedliche Perspektive auf die Gebäude haben. Während beim Architekt gestalterische Aspekte im Vordergrund stehen, hat der Ingenieur tendenziell eher Interesse an der mathematischen Lösung von Gebäudekonzepten. Damit hier ein Konsens entsteht, braucht es neben entsprechendem Vorwissen somit auch eine konstruktive Gesprächskultur. Im Umgang mit Bestandsbauten gibt es ja grundsätzlich gar kein Richtig oder kein Falsch. Generell geht es darum, dass die Architekten ein stückweit die Sprache der Bauingenieure erlernen – und umgekehrt. Das ist im Übrigen auch unser Ansatz in der universitären Ausbildung.

Wie gehen Sie denn damit um, wenn von Seiten der Planer das Verständnis für die Machbarkeit einer Baumaßnahme fehlt?

Das kommt eigentlich sehr selten vor. Im Übrigen ist „Machbarkeit“ in diesem Zusammenhang auch der falsche Begriff – es geht dabei eher um die Angemessenheit der Baumaßnahme. Denn grundsätzlich kann man alles bauen; ob man das dann auch soll, ist natürlich eine andere Frage. Bei Bestandsbauten müssen solche Dinge genauestens abgewogen werden. Eine originalgetreue Rekonstruktion ist nicht immer sinnvoll, schließlich macht eine mit Ornamenten überladene Stuckfassade noch lange keine gute Architektur. Entnehme ich jedoch zu viel Bausubstanz, geht unter Umständen der Charakter des Gebäudes verloren. Daher sollte ich mich als Planer immer fragen, ob und warum die jeweilige Maßnahme notwendig ist. Ferner sollte ein besonderes Augenmerk darauf liegen, wie ich eine solche Architektur adäquat weiterentwickle.

In der Theorie klingt das schlüssig – aber wonach entscheidet sich denn konkret, ob ich ein Bestandsgebäude transformiere, statt es zu konservieren?

Dazu bedarf es zunächst einmal einer Abgrenzung zwischen den Begriffen Denkmalschutz und Denkmalpflege: Bei ersterem wird ein historisch bedeutendes Objekt oder Gebäude originalgetreu rekonstruiert. Demgegenüber geht es bei der Denkmalpflege darum, die jeweilige Architektur durch bauliche Maßnahmen entsprechend weiterzuentwickeln. Das ist auch unsere Devise im Umgang mit Bestandsbauten – wenngleich man hier in Wien eher bestrebt ist, die Historie durch die Pflege der Altbaufassaden zu bewahren. Das verstehe ich und das hat punktuell auch seine Berechtigung; wenn jedoch ein solches Gebäude substanziell zu stark beschädigt ist oder einer neuen Nutzung überführt werden soll, muss ich konsequent in den Bestand eingreifen. Ein solcher Umbau ist ja auch nicht final – in 20 oder 30 Jahren gibt es möglicherweise wieder ganz andere Anforderungen an das Gebäude, sodass weitere Baumaßnahmen notwendig werden.

Im Kontext der Denkmalpflege wird der Anamnese des Baubestands eine besondere Bedeutung zuteil. Wie gehen Sie dabei vor?

Zunächst muss geklärt werden, ob und welcher Bereich eines Gebäudes unter Denkmalschutz steht. Darüber hinaus wird die Historie, die Bausubstanz und die jeweilige Autorenschaft untersucht. Oftmals haben ein solches Bauwerk viele verschiedene Baumeister über viele Dekaden hinweg geprägt. Hierzulande haben wir die Besonderheit, dass Bauten häufig auf Basis von Provisorien errichtet und nach demselben Schema weiterentwickelt wurden. In Österreich hat man oft irgendwie gebaut; frei nach dem Motto „passt schon“. Solche Architekturen haben natürlich einen ganz besonderen Charme. Für uns Ingenieure ist es jedoch nicht immer ganz einfach, mit diesen wortwörtlich historisch gewachsenen Strukturen umzugehen. In manchen Fällen entsteht dabei ein Provisorium für ein Provisorium. Ein gutes Beispiel hierfür ist etwa der Umbau des „Fluc“, wobei es sich um eine Art Kreativzentrum am Prater in Wien handelt. Das ist zwar schon fast 20 Jahre her, aber deswegen nicht minder aktuell: Ursprünglich stand dort einmal ein kleiner Schuppen, der dann durch einen weiteren ergänzt wurde – später sollte die Fußgängerunterführung unterhalb des Gebäudes geschlossen und als Kellergeschoss in das Gebäude integriert werden. Wir haben das durch die Ergänzung eines Stahltragwerks möglich gemacht. Dabei haben wir die vielen Imperfektionen des Gebäudes bewusst offengelegt, weil genau das den Charakter dieses Bauwerks ausmacht. Der damals federführende Architekt Klaus Stattmann sagte dazu einmal, „ganz fertig wird es wohl nie“ – ich finde, das trifft es ganz gut.

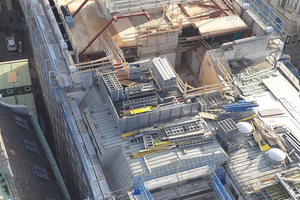

Vergangenes Jahr waren Sie unter anderem beim Umbau des Gebäudes „Am Graben 21“ in der Wiener Innenstadt beteiligt. Dabei haben Sie unter anderem den Dachstuhl durch ein neues Tragwerk ergänzt – mit welchen Hürden waren Sie dabei konfrontiert?

In diesem Fall stellte sich die Frage, wie man Bauprozesse so optimiert, dass diese selbst auf äußerst beschränktem Raum umgesetzt werden können. Ein großer Vorteil war, dass es sich hierbei um einen klassischen Gründerzeitbau handelte. Die sind von der baulichen Qualität grundsätzlich auf einem hohen Niveau. Die Hürden bei diesem Projekt waren daher eher organisatorischer Art. Da hierbei sehr viele verschiedene Eigentümer vertreten waren, hatten wir keinen uneingeschränkten Zugang zum Gebäude, weil gewisse Stockwerke oder Eingänge „blockiert“ waren. Dafür eine Lösung zu finden, war für mich als Ingenieur eine spannende Aufgabe. Damit so etwas gelingt, sind immer wieder äußerst kreative Ideen gefragt – auch bei der Entwicklung des Tragwerks. Wir haben uns dabei für eine Leichtbauweise in Stahl entschieden; wobei die Konstruktion so weit wie möglich vorgefertigt wurde, um die Montage vor Ort zu erleichtern.

Was sind denn die konstruktiven Schwachstellen eines solchen Gründerzeitbaus und wie gehen Sie damit um?

Wie bereits erwähnt, ist ein solches Gebäude per se vergleichsweise solide gebaut. Das Tragwerk eines solchen Bestandsbaus muss erst dann verstärkt werden, wenn ein grundsätzlich höheres Personenrisiko zu erwarten ist. Kommt man nach der Gebäudeanalyse zu dem Schluss, dass das Sicherheitsniveau gesteigert werden soll, so kann man das etwa über die Erschließungsebene erreichen, indem man das Treppenhaus, den Aufzugs- oder Lichtschacht durch eine horizontale Aussteifung ergänzt. Die Schwachstelle bei solchen Altbauten ist meiner Erfahrung nach der fehlende Erdbebenschutz. Das heißt, dass wir die Gebäude an den entsprechenden Stellen punktuell durch Stahlrahmen aussteifen, damit dieser Schutz gewährleistet werden kann.

Bei dem Schulbau Lycée Francais in Wien galt es, das Bestandsgebäude zu sanieren und in einen Neubau zu integrieren. Welche Maßnahmen wurden dabei konkret umgesetzt?

Das Gebäude selbst stammt aus dem neunzehnten Jahrhundert und war einst eine Reitschule. Im Zuge eines Umbaus sollte das Bauwerk entkernt, die Spitzbogenfenster freigelegt und mehrere Räume zu einem großen Foyer zusammengelegt werden. Zusätzlich wurde der Bestand in einen Neubau integriert; ein angemessener, wenngleich auch verhältnismäßig großer Eingriff in die Bausubstanz. In so einem Fall wird die Frage nach der Autorenschaft zum wesentlichen Gestaltungselement – hier geht es also darum, das Wesen eines Gebäudes zu erfassen und entsprechend zu transformieren. Grundsätzlich ist jede Maßnahme, die die Lebensdauer eines solchen Gebäudes verlängert, aus Sicht der Denkmalpflege eine absolut sinnvolle Bauhandlung. Angenommen, man würde solche notwendigen Umbauten unterlassen und man käme zu dem Ergebnis, dass ein solches Gebäude langfristig nicht funktioniert – dann käme es im schlimmsten Fall zum Abriss; und das sollte in jedem Fall vermieden werden.

Umgekehrt kann Bauen im Bestand ja auch bedeuten, eine effizientere Flächenausnutzung zu ermöglichen. Dieses Prinzip wurde beim Umbau des Studentenwohnheims „Canisiamium“ in Innsbruck verfolgt. Wie kam dieses Konzept zustande?

Bei dem Umbau wurde nur sehr sanft in den Bestand interveniert. Das heißt, dass die Gebäudehülle und die tragende Struktur nicht angetastet wurden. Anders gesagt: Es wurde um den Bestand herum gebaut. Die Architekten haben das konzeptionell gut umgesetzt, lediglich beim Erdbebenschutz mussten wird etwas nacharbeiten, weil wir in Innsbruck ein höheres Erdbebenrisiko haben als etwa in Wien. Da die Aussteifung in Querrichtung zu schwach war, haben wir einzelne Wände durch Stahlrahmen ergänzt. Ansonsten war das eine runde Sache. Natürlich ist ein solcher Umbau aufwändiger und somit auch teurer. Aus meiner Sicht war der Aufwand jedoch legitim. Durch die optimierte Flächenausnutzung werden sich die Mehrkosten ohnehin bald amortisieren, da die Anzahl der Betten durch den Umbau nahezu verdoppelt werden konnte.

Abseits jener praktischen Hürden sind Sie als Planer außerdem gefordert, den Denkmalpflegern Sinn und Zweck der jeweiligen Baumaßnahme zu vermitteln. Wie gelingt Ihnen dieser Balanceakt?

Indem ich meine Positionen schlüssig darstelle. Grundsätzlich vertrete ich die Philosophie, dass uns ein solches Gebäude immer eine Geschichte erzählt. Und wenn ein Bauwerk als solches funktioniert, dann sollte es auch nicht verändert werden. Nur weil mir eine Formel oder eine Norm sagt, dass das statisch so nicht geht, heißt das nicht, dass es deswegen grundsätzlich falsch ist. In so einem Gebäude steckt ja teilweise fast 200 Jahre Technologie. Das zu bewahren ist auch Teil der Denkmalpflege. So kann es zum Beispiel sein, dass ein formal zu gering dimensionierter Stahlträger in einem Bestandsbau nicht getauscht wird, sofern das Gebäude dadurch bisher keinen Schaden genommen hat. In diesem Sinne verlangt Bauen im Bestand immer auch nach individuellen Lösungen. Ich denke, dass die Bauwirtschaft das enorme Potenzial jener Bauten noch nicht hinlänglich erkannt hat. Das ist schon erstaunlich, denn eigentlich sollte mittlerweile allen klar sein, dass wir die Nachhaltigkeitsziele ohne den Gebäudebestand nicht schaffen werden.