Wenn weniger wirklich mehr ist

Das Bürogebäude Strassburgstrasse 11 in Zürich gehört der größten Schweizer Gewerkschaft, der Unia. Es wurde 1972 durch den Architekten Rolf Früh als Teil einer Planung erstellt, die den ganzen innenstädtischen Block umfasst. Nicht zufällig befindet es sich im Zürcher Stadtkreis Aussersihl mit seiner bewegten Geschichte als Zentrum der Zürcher Arbeiterbewegung.

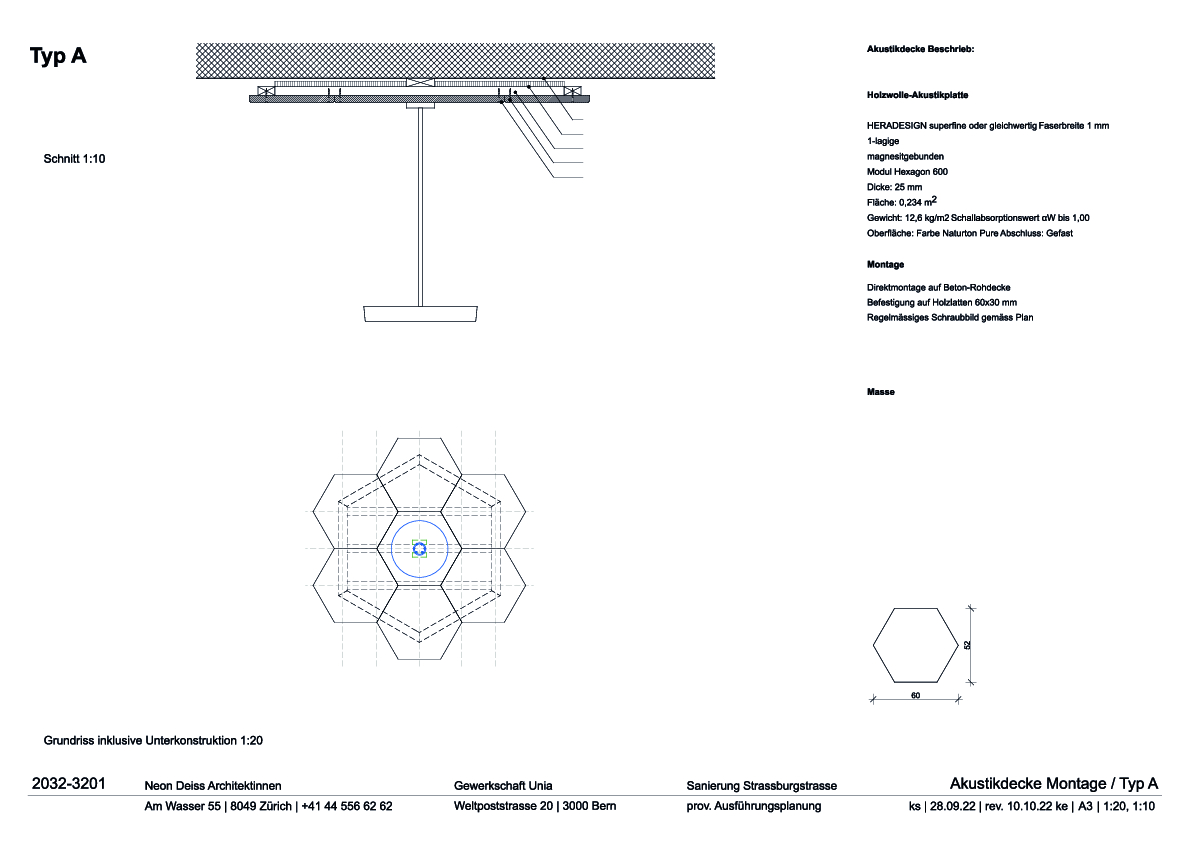

Erdgeschoss mit Schaltern für die Gewerkschaftsmitglieder: Die Versorgungsleitungen sind sichtbar und unterstreichen den Rohbaucharakter. Akustikelemente aus Holzfaser, und Birkenholzoberflächen greifen den Gedanken auf und geben den Räumen dennoch eine warme Atmosphäre. In den Türelementen sind verblendete Lüfter installiert

Erdgeschoss mit Schaltern für die Gewerkschaftsmitglieder: Die Versorgungsleitungen sind sichtbar und unterstreichen den Rohbaucharakter. Akustikelemente aus Holzfaser, und Birkenholzoberflächen greifen den Gedanken auf und geben den Räumen dennoch eine warme Atmosphäre. In den Türelementen sind verblendete Lüfter installiert

Foto: Peter Tillessen

2014 wurde das Bürogebäude mit einer neuen Metall-Glasfassade versehen, da die bestehende Fassade sanierungsbedürftig und für heutige Anforderungen zu schwach gedämmt war. Bedauerlicherweise war dieser Fassadensanierung keine umfassende Gebäudeuntersuchung vorausgegangen; so wurde am Gebäude bis auf einige Grundrissanpassungen und die Dämmung des Daches nichts verändert. Die neue Fassade wurde aus Gründen der einfacheren Handhabung von außen auf die bestehende Fassade montiert. Dies hatte zur Folge, dass das Haus um eine Fassadenstärke nach außen dicker wurde und die Kontinuität zum benachbarten Bürohaus mit der gleichen Fassade nicht mehr funktionierte. Zudem wurde nach dem Fassadenersatz trotz besserer Dämmung das Innenklima schlechter, da sich das Gebäude wegen der dichteren Fassade vermutlich stärker aufheizte und aufgrund der Zellenbürostruktur nicht quer gelüftet werden konnte. Hier setzt unsere Geschichte an.

Baulicher Kniff: Da Akustiksteine nicht lieferbar und zu teuer waren, kamen an den Wänden umgedrehte Backsteine zum Einsatz

Baulicher Kniff: Da Akustiksteine nicht lieferbar und zu teuer waren, kamen an den Wänden umgedrehte Backsteine zum Einsatz

Foto: Peter Tillessen

Anfang 2020 haben wir in einem Team zusammen mit Haustechnik- und Statikingenieuren eine Bestandsaufnahme des gesamten Gebäudes gemacht, bei der wir zu dem Schluss kamen, dass eine Gesamtsanierung der Haustechnik – die sich noch im Originalzustand befand– notwendig war. Unser erstes Haustechnikkonzept arbeitete mit konventionellen Heizungs- und Lüftungssystemen, also in der Art, wie sie schon eingebaut waren. Aber die Frage, ob es im Gebäude gleich heiß bleiben würde, trieb uns und die Bauherrschaft zusehends um.

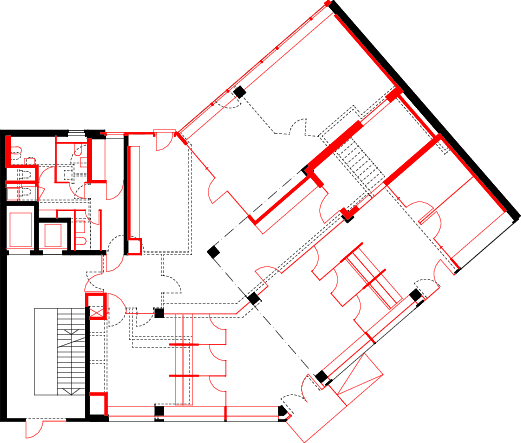

Bestand: Abgehängte Decke,

Bestand: Abgehängte Decke,

Boxeinbauten und Wandpaneele

schufen im Ausgangsbau eine anonyme Atmosphäre

Foto: Peter Tillessen

Während dieser Zeit stießen wir auf die Methode von Dr. Beat Kegel, der damit schon andere Bürogebäude saniert hatte. Sie baut auf zwei Standbeinen auf: Heizen und Kühlen mit Klimakonvektoren und Lüften mit einem Verbundlüftungssystem. Mit den Klimakonvektoren, die dank dünner Alu-Lamellen eine sehr große Oberfläche besitzen und deshalb hocheffektiv sind, wird sowohl geheizt als auch gekühlt – und zwar mit Temperaturen, die sehr nah an der Raumtemperatur sind (Heizwasser-Temperaturen max. 26 °C, Kühlwasser-Temperaturen min. 20 °C). Deshalb müssen auch die Heiz- und Kühlleitungen nicht gedämmt werden, da keine Kondensation droht. Zentral für diese Methode ist allerdings, dass die interne Wärmelasten von Personen, IT-Geräten oder der Lichtanlage mit ins Wärmekonzept einberechnet werden, ebenso wie die Nutzung der Gebäudestruktur als Speichermasse.

Gewinnfläche: Die Terrasse unter der transluszenten Solarpergola hat sich inzwischen als Pausenraum und informeller Besprechungsraum etabliert

Gewinnfläche: Die Terrasse unter der transluszenten Solarpergola hat sich inzwischen als Pausenraum und informeller Besprechungsraum etabliert

Foto: Peter Tillessen

Das Verbundlüftersystem arbeitet mit einer einzigen Zuluftquelle pro Geschoss. Von da aus verteilt sich die Luft ohne Kanäle und über Verbundlüfter in Türen oder Wänden, die von Präsenzmeldern aktiviert werden, in die abgeschlossenen Räume. Die Lüftungsgeräte sind kleiner, weil die Luftmenge nicht für die Höchstbelegung pro Raum berechnet wird, sondern für die Anzahl der Personen, die sich normalerweise im Geschoss befinden. Die Luft bewegt sich also zu den Personen und wird so viel effektiver genutzt. Die 10 cm dicken Verbundlüfter sind mit sehr kleinen, fast geräuschlosen Ventilatoren ausgestattet, die im unteren Teil die Zuluft in den Raum holen und diese im oberen Teil wieder aus dem Raum befördern.

Die gesamte Abluft des Geschosses, die mittlerweile erwärmt ist, dient der Erwärmung und Lüftung der Nasszellen, von wo sie als Fortluft über das Dach abgeführt wird. Das ganze System könnte man als Low-tech-Haustechniksystem bezeichnen. Durch die minimierten Systeme gewinnt man Fläche und Höhe sowohl in den Räumen der Hauptnutzflächen als auch in den Technikräumen. So ist das System tendenziell günstiger als konventionelle Systeme und reduziert den Material- und Energieumsatz entscheidend.

Da dieses Haustechniksystem mit der thermischen Aktivierung der Gebäudestruktur arbeitet, musste diese möglichst unverkleidet bleiben. Architektonisch bedeutete dies eine gegenteilige Strategie zum Status quo: Das Bürohaus war als generische Stützen-Plattenstruktur aus Beton gebaut, bei der alle Installationen an der Decke geführt und mit einer abgehängten Gipsdecke verborgen waren. Die Struktur musste nun entkleidet werden, um ihre Speichermasse gut nutzen zu können. Bis dahin waren die Installationen unsichtbar und die Technik funktionierte wie von Zauberhand gesteuert, zudem übernahmen die abgehängten Deckenelemente vorher die Regulierung der Raumakustik. Die Struktur war rein zweckmässig, der Beton war nicht als Sichtbeton gebaut, der Raum war mit Zellenbüros ausgebaut und die teilweise kollidierenden Stützenraster – das Haus hat einen Knick infolge der Straßenbaulinie – waren kaum wahrnehmbar.

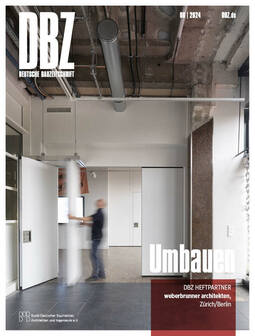

Detail: Montage Akustikdecke, o. M.

Detail: Montage Akustikdecke, o. M.

In unserem Entwurf haben wir damit gearbeitet, mehr Bauteile wegzulassen als neue hinzuzufügen. Beim Abbruch traten alle Unregelmäßigkeiten des Bestands, die vorher unter verschiedenen, meistens gipsbasierten Schichten verborgen waren, hervor und wurden nun roh sichtbar. Im Attikageschoss, das eine sehr reduzierte Stützenstruktur aufweist, traten sehr skurrile, trägerartige Deckenverstärkungen zu Tage, Dachwasserabläufe hingen an den Geschossdecken, Boden- und Deckenversätze wurden sichtbar und ausrangierte Lüftungsgeräte wurden in Doppeldecken gefunden. Die unverzichtbaren Teile mussten in unser architektonisches Konzept integriert werden. Wir entschieden uns, die Betonstruktur roh zu zeigen. Denn heute, wo Beton wegen seines CO2-Verbrauchs nur noch ausnahmsweise eingesetzt werden sollte, machte es uns doppelt Freude, diese mit Bretterschalung (heute sehr teuer) gebauten Stützen und Decken unverhüllt zu zeigen.

Autorin: Architektin Barbara Wiskemann

Autorin: Architektin Barbara Wiskemann

arbeitet seit 2012 mit Nicole Deiss zusammen und gründete 2018 gemeinsam mit ihr und Michèle Mambourg die Neon Deiss GmbH

Foto: Neon Deiss

Aber auch da gab es sehr unterschiedliche Befunde, manche Decken sind von Schlagschnur- und Gipsresten gezeichnet, andere voller Schrauben oder verklebt. Wir haben uns mit der Bauherrschaft bei der Decke auf einen ziemlich rohen Stand geeinigt, den wir an den wüstesten Stellen grau streichen ließen. Bei den Stützen schien es uns lohnenswert, sie leicht zu schleifen, sie sind auf Augenhöhe und werden zudem angefasst. Durch diese Behandlung bekamen sie eine schöne Oberfläche.

Die Statik des Bestands hat den Anforderungen heutiger Erdbebennormen nicht mehr genügt. Ein neuer Betonkern übernimmt die Aussteifung und fügt sich – als Sitzungszimmer genutzt – gut in den Bestand ein.

Als große Herausforderung stellte sich die Akustik heraus, denn die Bauphysiker bestellten eine vollflächige Belegung der Decke mit absorbierenden Elementen für eine angenehme Raumakustik im Großraumbüro. Das ging natürlich nicht mit Kegels Regel zusammen, und wir feilschten lange, bis wir uns auf einen Anteil von 30-40 % geeinigt hatten. Wir gewannen damit zwischen 25 cm und 1,4 m an Raumhöhe, was in den 16 m tiefen Grundrissen räumlich sehr wohltuend wirkt. Die sechseckigen, handelsüblichen Holzwolleplatten, die wir zu blumenartigen Gebilden gruppierten und mit der Beleuchtung verbanden, funktionieren sehr gut mit der Geometrie des geknickten Grundrisses und fügen sich in die Logik der sichtbaren Materialien ein.

Die wenigen Wände der Struktur sollten mit handelsüblichen Akustiksteinen belegt werden. Diese waren aber teuer und nicht in der gewünschten Zeit lieferbar. Mit dem Baumeister entwickelten wir die Idee, umgedrehte, dünne Ausgleichsteine aus Backstein zu verwenden. Um diese günstiger zu verbauen, entstand daraus ein Lehrprojekt für auszubildende Maurer. Zudem belegten wir den Boden mit Teppich, sodass der allgemeine Pegel und die Schritte in den Büros erheblich gedämpft werden. Die Mauersteine blieben roh oder weiß geschlämmt, der Teppichboden aus Ziegenhaar passt ebenfalls ins Konzept der sichtbaren Materialität.

Die Umstellung der ehemaligen Zellenstruktur auf Großraumbüros bedeutet einen großen Gewinn an räumlicher Transparenz, da die Durchsicht von Fassade zu Fassade vorher nur stellenweise möglich und der Grundriss mit den geknickten Korridoren unübersichtlich war. Zudem ergaben sich sehr ungleiche Belichtungssituationen zur Straße und zum Hof. Auch das Erdgeschoss, früher durch eine Längswand geteilt, und das sechste Geschoss mit den großen Sitzungsräumen profitieren heute von der Transparenz in Querrichtung.

Einige Wände zwischen Abteilungen oder für Kaderbüros wurden dann doch bestellt; der Transparenz willen aus Glas. Wir bauten in diese Wände massive, raumhohe Türelemente ein, welche die Verbundlüfter enthalten und die Wände im Raum verankern. Das dafür verwendete Birkenholz wurde sichtbar belassen und bildet den haptischen, warmen Gegenton zum rohen Beton. Die Klimageräte an den Brüstungen und die Teeküchen wurden ebenfalls aus Birkenholz gebaut. An der Decke sind als Folge der sichtbaren Struktur viele Elektroinstallationen in Aufputz-Alurohren zu sehen, die wir genau aufgezeichnet haben. An einigen Orten sind aber auch Trassées und Wasserleitungen zu sehen, auch das gehört zum Konzept.

Wir versuchten mit diesem Materialkonzept eine warme, spezifische Raumatmosphäre zu schaffen, die keine saubere Bürowelt aufbaut, sondern eine Brücke zur Umgebung der Gewerkschaftsmitglieder und -mitarbeitenden baut, die zum Beispiel auf Baustellen oder in Krankenhäusern arbeiten.

Die Dachterrasse ist der einzige Raum, der in der vollausgenutzten Parzelle dazugewonnen werden konnte. Mit einer transluzenten Solarpergola kann hier die notwendige Betriebsenergie gewonnen werden. Zudem bildet der teilweise überdeckte Platz einen sehr beliebten Pausenraum, der bei Sonne und Regen nutzbar ist und auch für informelle Besprechungen geeignet ist. Die Fassade blieb außen bis auf wenige Elemente unverändert.

Das Treppenhaus als schönster Teil des Bestands wurde sanft renoviert, mit neuen Leuchten ausgerüstet und wie die Sanitärräume farbig gestrichen, um die Unterscheidung zu der rohen Materialität der Büroräume zu betonen.

Als interessante Erfahrung stellte sich heraus, dass eine relativ durchschnittliche Architektur aus den 1970er-Jahren durch die Veränderung des räumlichen Konzepts und der Materialität einen ganz neuen Reiz gewinnt, der auf der räumlichen Transparenz und der Patina der bisher verhüllten Betonstruktur basiert. Dass dieses Konzept, bei dem die Bauherrschaft immer mitgezogen hat, zu einer ca. 80%igen Einsparung der Betriebsenergie geführt hat, ist sehr befriedigend und ermutigend für alle Beteiligten.

Mitarbeit: Barbara Wiskemann, Michèle Mambourg, Lorenz Müller, Nicole Deiss

Bauherrschaft: Gewerkschaft Unia, www.unia.ch

Generalplanung, Architektur: Neon Deiss Architektinnen; Barbara Wiskemann, Nicole Deiss, Michèle Mambourg, Janina Zollinger, Karoline Endres, Kaj Swieczkowski, Julia Fitze, www.neondeiss.ch

Baumanagement: planpunkt architekten gmbh, www.planpunkt.ch

Statik: Schnetzer Puskas Ingenieure AG, www.schnetzerpuskass.com

Energiekonzept: Kegel Klimasysteme,

www.kegel-klimasysteme.com

HLS-Planung: BLM Haustechnik AG, www.blm-haustechnik.ch

Elektroplanung: Mettler Partner AG, www.mettlerpartner.ch

Lichtgestaltung: Llal AG,

www.llal.chBauphysik: Wichser Akustik + Bauphysik AG, www.wichser.ch

Empfehlung:

Film „Kegels Regel“: