Eine gerechte Mobilität

Wie wir uns fortbewegen, ist ein wesentlicher Aspekt unserer Städte und der Stadtplanung. Aber die Mobilitätsformen wandeln sich ständig. Gerade jetzt, in Zeiten des Klimawandels, gewinnt das Thema an Relevanz. Wir sprachen mit der Stadtforscherin Rosa Thoneick über Gerechtigkeit, Digitalisierung und die Stadt der kurzen Wege. Die Architektin Julia Erdmann beleuchtet das Thema in ihrem Kommentar aus planerischer Perspektive.

Interview: Ina Lülfsmann/ DBZ

Frau Thoneick, erzählen Sie uns von Ihrer Arbeit.

Rosa Thoneick: Ich bin Stadtforscherin und habe lange am CityScienceLab der HafenCity Universität in Hamburg gearbeitet. Dort erforschen wir die Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Stadt. Wir arbeiten oft in Kooperation mit der Stadtverwaltung und immer sehr anwendungsbezogen. Mein Fokus in diesen Projekten war Partizipation und Zusammenarbeit. Ich beschäftige mich viel mit der Frage, wie man städtische Entscheidungsprozesse inklusiv gestalten kann, sodass eine breite Menge an StadtbewohnerInnen daran mitwirken kann.

Sie haben sich unter anderem auch mit Mobilität und Gendergerechtigkeit befasst. Das ist besonders spannend, weil man diese Themen nicht unbedingt in Zusammenhang bringen würde.

RT: Sie gehören aber durchaus zusammen. Die Ideale, die sich seit den 1930er-Jahren durch den Städtebau ziehen, sind die funktionsgetrennte Stadt und die autogerechte Stadt. Das sind zwei Leitbilder, die den Städtebau in Deutschland stark geprägt haben. Sie stammen aus der Zeit der Industrialisierung, es gab gesundheitliche Bedenken, man trennte Arbeiten und Wohnen räumlich voneinander. Und gleichzeitig kam eine neue Art des Arbeitens in die Welt, nämlich, dass Angestellte vom Wohnort an den Arbeitsort pendelten. Diese Angestellten waren allerdings klassischerweise Männer, während Frauen meist die Sorgearbeit übernahmen, sich also um die Kinder, ältere Angehörige, den Haushalt kümmerten. Das hat sich mittlerweile natürlich stark gewandelt, ist aber trotzdem noch das dominante Familienmodell. Schon in dieser Funktionstrennung von Arbeits- und Wohnort steckt also ein Bias, weil er die unbezahlte Versorgungsarbeit überhaupt, die vor allem zu Hause stattfindet, nicht als Arbeit anerkennt und andere Formen als ein klassisches, meist männliches Erwerbsmodell nicht mitdenkt. Das führte ebenfalls zu einer sehr autozentrierten Stadtplanung. Unsere Städte sind häufig sternförmig angelegt, also darauf ausgelegt, diese Pendlerbewegungen vom Wohnort zum Arbeitsort und zurück darzustellen. Wenn man sich zum Beispiel Sorgetragende anschaut, sieht man, dass sie ganz andere Mobilitätsmuster haben. Es handelt sich dabei um Bewegungsketten: von zu Hause zur Kita, zum Arzt, zum Supermarkt, zur Oma und wieder zurück. Diese Bewegungen bleiben auf einem kleineren Raum, sie sind multimodal, das heißt, zum Beispiel eine Strecke zu Fuß, eine mit der Bahn, eine mit dem Auto. Wenn man aber Mobilitätssysteme betrachtet, die das Pendeln bevorzugen, sieht man schnell, dass das nicht gerecht sein kann. Nicht nur Frauen gegenüber, sondern auch allen anderen, die ihren Alltag anders organisieren als klassische Pendler. Dazu kommt, dass sich gesellschaftliche Benachteiligungen aufgrund von Gender, Migrationsgeschichte, Bildungshintergrund, Gesundheitszustand oder Alter übereinanderlegen und den Zugang zu Mobilität beeinflussen. Da ist jetzt ein Wandel nötig und vielerorts passiert auch etwas.

Wie sähe denn so ein Wandel aus?

RT: Als erstes muss viel mehr Diversität in Entscheidungspositionen etabliert werden – bis jetzt ist die Mobilitätsbranche eine Männerdomäne. Monokulturen verhindern Innovationen. Da fehlt einfach das Alltagswissen anderer Körpererfahrungen. Nicht nur von Frauen – warum fragt man nicht auch Kinder, wie man Mobilität gestalten sollte, queere Menschen, bewegungseingeschränkte Menschen? Das andere sind konkrete Maßnahmen, die in Städten (das Land ist noch einmal etwas ganz anderes) umgesetzt werden könnten. Zum Beispiel ist wichtig, dass das System kleinteilig funktioniert und es einen schnellen Takt gibt. Die unterschiedlichen Modi müssen gut zusammengreifen. Barrierefreiheit ist auch ein Thema. Hinzu kommt: Frauen verdienen strukturell weniger und haben dadurch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, Verkehrsangebote zu nutzen. Und ein drittes Thema, das selten mitgedacht wird, ist Sicherheit. Der ÖPNV ist ein Hotspot für verbale Übergriffe, was das Sicherheitsgefühl vieler VerkehrsteilnehmerInnen stört. Schon die Angst davor ändert mein Mobilitätsverhalten. Leider tauchen diese Zahlen kaum in Statistiken auf, weshalb das Problem in Planungen häufig übersehen wird.

Es wird seit Jahrzehnten gesagt: Das Auto nimmt zu viel Platz weg, das Auto schadet der Umwelt. Wieso leben wir immer noch in autogerechten Städten?

RT: Wandel ist schwerfällig, vor allem, weil die gebaute Infrastruktur so schwerfällig ist. Stadtplanerische Projekte sind teuer und werden lange gebaut – so eine vierspurige Straße wird so schnell nicht wieder abgerissen und durch einen Park ersetzt. Dann war der politische Wille lange nicht da und auch der Wille der Einzelnen, seine und ihre Privilegien zu hinterfragen. Das ändert sich gerade. Zum einen, weil der Klimawandel so präsent wird, zum anderen, weil Corona uns vor Augen geführt hat, welche Qualität Städte haben können, wenn nicht so viele Autos fahren. Aber auch, welche Aufenthaltsqualitäten in Innenstädten fehlen. Und das Dritte ist das Planungsrecht. Wir haben immer noch eine Funktionstrennung im Planungsrecht. Es gibt Städte, die mit einer urbanen Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Industrie und Freizeit experimentieren. Aber in vielen Planungsgesetzen gilt immer noch eine klare Trennung zwischen Industrie-, Wohn- und Gewerbegebieten. Solange sich das nicht ändert, ist es schwer, einen Wandel herzustellen.

Was halten sie von dem Konzept der 15-Minuten-Stadt?

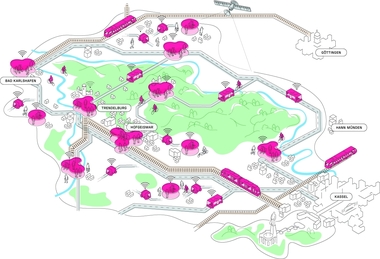

RT: Die 15-Minuten-Stadt aus Paris steht für fußläufige Erreichbarkeit und lebenswerte Quartiere. In Barcelona gibt es Super-Blocks, in denen der Autoverkehr eingeschränkt wird. Dort können Kinder wieder viel freier spielen, auch auf der Straße. Mobilität wird dort als Mittel der Alltagsorganisation begriffen. Und genau das ist der Punkt. Mobilität ist nicht nur der Weg zur Erwerbsarbeit. Es muss eine Kleinteiligkeit gegeben sein, eine Erreichbarkeit. Das Konzept finde ich gut. In Hamburg gibt es den Plan des Hamburger Taktes, der sich zum Ziel gesetzt hat, dass bis 2030 überall in der Stadt in 5 Minuten eine Verkehrsoption zur Verfügung stehen soll. Aber das ist ein sehr urbanes Konzept. 5 Minuten sind auf dem Land eine völlig andere Dimension. Es ist keine One-Size-Fits-All-Lösung.

Diverse Konzepte für eine diverse Stadt?

RT: Man sollte bei einer Mobilitätsplanung nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen und nur für eine Sache planen. Zum Beispiel nur Rad-schnellwege bauen oder nur 15-Minuten-Städte. Es geht vielmehr darum, die Komplexität von Mobilitätsanforderungen zu sehen und für diese Komplexität zu planen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man die 15-Minuten-Inseln hat, in denen Autos ausgeschlossen werden, es dann aber wieder Bereiche gibt, in denen Autos oder Busse priorisiert werden. Also eine Verbindung von Konzepten, nicht das Hochhalten eines Ideals.

Wie kann die Digitalisierung helfen, Mobilität zu verbessern?

RT: Beim Thema Digitalisierung wird häufig aus einer technologischen, wirtschaftsfortschrittlichen Denkweise heraus agiert. Dabei müsste die Digitalisierung vor allem die Gesellschaft unterstützen, nicht als Selbstzweck eingesetzt werden. Das Problem ist, dass sich der gesellschaftliche Bias digital fortschreibt und sogar noch verstärkt. Da wir immer häufiger selbstlernende Algorithmen haben, lernen sie – stark vereinfacht gesagt – viel von dem, was wir wissen, und wenig von dem, was wir nicht wissen. Über AutofahrerInnen haben wir beispielsweise viele Daten, über FußgängerInnen wenige, über Verkehrsunfälle wissen wir viel, über sexualisierte verbale Angriffe wenig, und so werden die einen in der Repräsentation gestärkt, die anderen geschwächt.

Also kann die Digitalisierung bei der Vorbereitung einer neuen Mobilität helfen?

RT: Es gibt viele innovative Verkehrskonzepte, die dank der Digitalisierung möglich sind. Zum Beispiel Zebrastreifen, die durch LED auf Straßen individuell eingerichtet werden, dort, wo sie gerade gebraucht werden. Oder auch, dass sich die Funktion von Straßenspuren verändern kann. Tagsüber in der Rushhour könnte eine Straße vierspurig sein, um dann abends, wenn mehr Räder unterwegs sind, zu einer dreispurigen Straße oder ganz gesperrt zu werden. Solche Nutzungsverschiebungen wären möglich. On-demand Angebote sind dank Digitalisierung heute schon möglich. Außerdem kann Digitalisierung ein Mittel sein, um schnell umsetzbare Veränderungen herbeizuführen, weil es eine weniger statische Infrastruktur ist. Wir haben in diesem Moment der Digitalisierung unserer Systeme die einmalige Chance, historisch gewachsene Machtunterschiede auszugleichen und einen großen Schritt hin zu gesellschaftlicher Gerechtigkeit zu gehen.

Gewohntes in Frage stellen

Es gibt viel zu tun, um die Mobilität in unseren Städten zukunftsfähig und – wie Rosa Thon-eick betont – auch gerecht zu gestalten. Wenn wir über Gerechtigkeit aus dem Blickwinkel der Stadtgestaltung sprechen, würde das bedeuten, dass alle, die am Mobilitätsgeschehen teilnehmen, den gleichen Stellenwert im Planungsprozess haben und für alle die gleichen Planungsmaßstäbe angesetzt werden. Egal, ob Menschen mit dem Auto oder Rad fahren, zu Fuß gehen, den ÖPNV oder neue Formen der Mikromobilität nutzen – jeder und jedem müsste das gleiche Maß an Raum und Sicherheit ebenso wie der gleiche Stellenwert im Planungsprozess zur Verfügung stehen. In unseren traditionell autogerecht geplanten Städten ist das aber nicht der Fall, auch, wenn gerade viel positive Veränderung zu beobachten ist. Gerechte Planung bedeutet, dass wir mit der gleichen Intensität für Menschen planen, die ohne Auto unterwegs sind, wie wir bisher für Stellplatznachweise, Schleppkurven und Tiefgaragenrampen für Pkw aufwenden. Und zwar aus vielfältigen Perspektiven, zum Beispiel von Kindern, Jugendlichen, Frauen, SeniorInnen, mobilitätseingeschränkten Menschen etc.

Mit anderer Infrastruktur mehr Gerechtigkeit schaffen

Voraussetzung für mehr Gerechtigkeit ist, konsequent das in Frage zu stellen, was sich so selbstverständlich vor unseren Augen manifestiert. Darum ist mir der Dreiklang „Neu denken, neu planen, neu umsetzen“ wichtig. Ein gutes Beispiel ist der Blick auf die Art und Weise, wie wir den Raum für die unterschiedlichen Verkehrsmittel verteilen und mit welcher Selbstverständlichkeit die gebaute Infrastruktur hier Ungerechtigkeit untermauert. Lassen Sie uns zum Beispiel das Mantra „Der Verkehr muss fließen!“ in Frage stellen. Das gilt nur für den Autoverkehr. Was aber wäre, wenn es für alle gelten würde? Der Stadtraum – der Raum zwischen den Gebäuden – gehört der Stadt und damit eigentlich allen StadtbewohnerInnen. Doch aktuell ist er meist so aufgeteilt, dass der Raum für Pkw und Lkw erstens überproportional groß ist und er zweitens selbstverständlich zusammenhängend, also ohne Unterbrechungen, durch die ganze Stadt verläuft. Allen anderen VerkehrsteilnehmerInnen steht erstens wenig Fläche zur Verfügung und zweitens lassen sich ihre Wege in der Regel nicht durchgängig nutzen. Wie viele Fuß-und Radwege sind nur schmale Streifen und hören dann auch noch unvermittelt auf?

Aufgabe der Stadtgestaltung, wie ich sie verstehe, ist es, Orte zu schaffen, an denen Menschen sich gerne, sicher und gesund aufhalten und sich als „social beings“ begegnen können. Kurze Wege, autofreie Zonen und 15-Minuten-Städte sind sehr gute Ansätze, um die Lebensqualität für alle zu erhöhen, unabhängig von Alter oder Geschlecht.

Wenn wir diese Konzepte ernst nehmen, dann sehen unsere Häuser, Straßen und Stadtteile irgendwann ganz anders aus als heute: Dann sehen wir weniger parkendes Blech, sondern Menschen, die unterwegs sind, sich begegnen, sicher spielende Kinder und Erdgeschosse, in denen gearbeitet, gelernt, gespielt, eingekauft wird. Häuser, mit gemischten Nutzungen, kleinteilige Nahversorgung an jeder Ecke, trockene und sichere Abstellplätze für Kinderwagen, Roller, Räder, Rollatoren. Das ist die Vision, für die ich mich mit Socialtecture stark mache – um Leben (social) und gebaute Umwelt (tecture) wieder mehr zusammenzubringen. Es gibt viel zu tun!

Julia Erdmann ist Architektin und Stadtgestalterin sowie Gründerin und Geschäftsführerin von JES Socialtecture