Kontakt statt Konsum

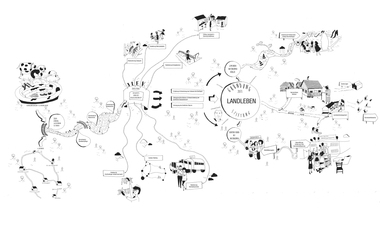

Der ländliche Raum ist vielerorts von demografischer Schrumpfung und resultierendem Leerstand geprägt. Auch soziale und medizinische Dienstleistungen sind rar gesät. Wie kann man dem Rückgang an Angeboten begegnen und so das Leben auf dem Land wieder attraktiver gestalten? Im Rahmen der IBA Thüringen wurde ein bestehender Dorfkonsum in Sundhausen in einen neuen Dorfmittelpunkt verwandelt. Durch das Projekt sollte nicht nur die Attraktivität des Dorfes Sundhausen und der Region Seltenrain gesteigert werden, sondern auch regionale Kompetenzen und Stärken der Bevölkerung und des lokalen Handwerks gefördert werden.

Nicht nur das Bestandsgebäude selbst, auch viele der beim Umbau zum Einsatz gekommenen Materialien – wie die pinken Sitznischen an der Angerfassade – hatten bereits ein Vorleben

Nicht nur das Bestandsgebäude selbst, auch viele der beim Umbau zum Einsatz gekommenen Materialien – wie die pinken Sitznischen an der Angerfassade – hatten bereits ein Vorleben

Foto: Thomas Müller, IBA Thüringen

Der Leerstand des ehemaligen Konsums in Sundhausen sollte mit temporären Nutzungen im Sinne des ‚LeerGut-VollGut!‘ bespielt und so vor dem Verfall gerettet werden. Den Dorfbewohner:innen sollte der sehr einfach konstruierte, leerstehende DDR-Bau einen neuen Raum für Aktivitäten und soziale Interaktion bieten. Ihr Vereinsleben sollte hierin ebenso einen Platz finden wie die Gemeinderatssitzungen der Ortsvorsteher oder die Proben des Chors. Fragen der Gesundheits- und Daseinsfürsorge werden im integrierten Gesundheitskiosk mit der Dorfkümmerei beantwortet. Als Anlaufstelle für Themen des öffentlichen Lebens dient der Bürgermeister in seiner neuen Bürgermeisterei. Kurzum, der transformierte Dorfdiscounter wurde für kulturelle Zwecke und Fragen des Alltags vielseitig und flexibel nutzbar gemacht und stellt heute einen ungezwungenen Ort der Begegnung dar.

Dorfbühne: Die Fenster der neuen Einbauten von Bürgermeisterei und Dorfkümmerei orientieren sich zur Hauptstraße

Dorfbühne: Die Fenster der neuen Einbauten von Bürgermeisterei und Dorfkümmerei orientieren sich zur Hauptstraße

Foto: Thomas Müller, IBA Thüringen

Gesundheitsfürsorge auf dem Land

Treibende Kraft hinter dem Projekt ist das in gemeindeübergreifender Zusammenarbeit entstandene und gemeinschaftlich organisierte Gesundheits-, Pflege- und Versorgungsnetzwerk im thüringischen Seltenrain. Eine neue Dorfregion, die die Dörfer Sundhausen, Blankenburg, Kirchheilingen, Bruchstedt und Urleben umfasst und die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie Gesundheitsfürsorge im ländlichen Raum künftig organisiert und Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann – und zwar so, dass gleichzeitig der soziale Zusammenhalt der Dörfer nachhaltig gestärkt wird.

Partizipativer Prozess: Die Bauhütten bringen nicht nur junge Architektinnen und Architekten in die Praxis, sondern sorgen auch dafür, das lokale Kompetenzen reaktiviert und entwickelt werden

Partizipativer Prozess: Die Bauhütten bringen nicht nur junge Architektinnen und Architekten in die Praxis, sondern sorgen auch dafür, das lokale Kompetenzen reaktiviert und entwickelt werden

Foto: Christoph Grosse

Ergänzend zum Landzentrum in Sundhausen wurden dazu im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen vier Gesundheitskioske von PASEL-K Architects in moderner Holzbauweise errichtet. Auch sie befinden sich in zentraler Ortslage der umliegenden Dörfer, übernehmen öffentliche Funktionen der ‚neuen Dorfmitte‘ und befinden sich stets am Standort der zentralen Bushaltestellen. Sie stehen in einem unmittelbaren inhaltlichen Bezug zum Landzentrum in Sundhausen und sind per Telemedizin mit den Unikliniken in Jena und Erfurt verbunden.

Das Gesamtkonzept hat das Ziel, nicht nur Gesundheitsdienstleistungen anzubieten, sondern soziale Isolation zu vermeiden und Pflege, Altenhilfe und das Wohlfahrtswesen in ländlichen Regionen zu vereinen. Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Dorfbewohner:innen folglich nicht nur als Patient:innen, sondern in erster Linie als Bürger:innen mit ihren Bedürfnissen nach Beratung, Austausch und Interaktion.

Der lange Tisch, der zum Auftakt des Prozesses gemeinsam mit den Dorfbewohner:innen gestaltet wurde, dient heute noch bei vielen Zusammenkünften und Veranstaltungen als verbindendes Element

Der lange Tisch, der zum Auftakt des Prozesses gemeinsam mit den Dorfbewohner:innen gestaltet wurde, dient heute noch bei vielen Zusammenkünften und Veranstaltungen als verbindendes Element

Foto: Christoph Grosse

Stadt meets Land

Die Zukunft des Bauens auf dem Land liegt angesichts des Klimawandels in der konsequenten Nutzung des Bestands. Anhand minimalinvasiver Eingriffe unter Verwendung von Baustoffen aus dem Baustoffkreislauf und in einem kollektiven Umbauprozess können völlig neue Perspektiven und gleichzeitig experimentelle Gestaltungsansätze insbesondere für die leerstehenden Infrastrukturen und öffentlichen Gebäude entstehen.

Holz in Stein: Das Haus-in-Haus-Prinzip ermöglichte eine kosten- und klimagünstige Umsetzung des Projekts

Holz in Stein: Das Haus-in-Haus-Prinzip ermöglichte eine kosten- und klimagünstige Umsetzung des Projekts

Foto: Christoph Grosse

Das Prinzip der Bauhütte dient als Grundlage dafür. Unter Einbeziehung von Bildung, Partizipation und Ausbildung in den Entwicklungsprozess wird so gute Gestaltung – und hier insbesondere der Umbau von vermeintlich unattraktivem Bestand – auch an nachfolgende Generationen weitergegeben. Unter Einbeziehung der Bewohner in diesen Wandlungsprozess wird eine Sensibilisierung für neue Baukulturen, aber auch die gemeinschaftliche Entwicklung von Raum und damit sinnstiftende Entwicklung der programmatischen Konzepte der jeweiligen Baukulturen vermittelt.

Minimalinvasiver Eingriff – klimaorientiert und ökologisch

Seit Frühjahr 2022 wird das Landzentrum bereits aktiv als Bürgermeisterei, Dorfkümmerei und Vereinerei genutzt und soll künftig auch ein neues Modell einer Mietzahnarztpraxis beinhalten. Bis Ende 2023 wurde an der weiteren Umsetzung gearbeitet und der Prozess öffentlich ausgestellt. Das Bauhüttenprojekt ist als Lernmodell zu verstehen, wie neue Impulse in struktur- und finanzschwachen Gemeinden und Regionen durch einen kollektiven Gestaltungs- und Bauprozess entstehen und zu einer neuen Form von baukultureller Ver mittlung führen können.

Das zentral am Dorfanger gelegene, ehemalige Konsumgebäude ist im Besitz der Gemeinde Sundhausen und steht seit vielen Jahren leer. Ziel und Herausforderung des Umbaus war es, den kleinstmöglichen Eingriff mit der größtmöglichen Wirkung zu entwickeln. Nicht nur der Umbau von Bestand, auch der Umfang des Eingriffs bestimmt den Nachhaltigkeitswert. Ebenso ist die Verwendung von ressourcenschonenden Materialien wie Holz und ein klimaschonendes Energiekonzept für die Zukunftsfähigkeit ausschlaggebend.

Als Lösung wurde das Haus-in-Haus-Konzept angewendet. Dabei werden unabhängige, einzelne Raummodule in Holzbauweise in den bestehenden Innenraum integriert.

Bauhütten

Der Umbauprozess erfolgt sukzessive in einer Reihe von kollektiven Bauhütten. Die architektonischen Interventionen vermitteln Aufbruch und setzen einen neuen Typus von sozialer Infrastruktur in Szene. Insgesamt fünf Bauhütten wurde bisher durchgeführt. Weitere Bauhütten sind für 2024 und 2025 geplant, die sich unter anderem dem Seitenflügel und der Installation der zentralen Bushaltestelle widmen werden. Die Konzipierung und Umsetzung des zirkulären Umbaukonzeptes wurde unter Federführung von Prof. Ralf Pasel und seinem Team CODE an der TU Berlin durchgeführt und von der IBA Thüringen sowie der Sto-Stiftung begleitet.

In einem breit angelegten Verfahren wurden unterschiedlichste Akteure an dem gemeinschaftlichen Umbauprozess beteiligt. Architekturstudierende, Auszubildende des Handwerks und lokale Handwerker:innen ermöglichten es, im eigens für das Projekt entwickelten Format der Bauhütten, den Entwurf und die Umsetzung Schritt für Schritt gemeinsam mit den Dorfbewohner:innen voranzubringen. Zentraler Punkt der Bauhütten ist die hands-on Umsetzungsphase, bei der die Studierenden nicht nur im Entwurfsprozess beteiligt werden, sondern auch lernen, im DesignBuild Projekt die eigenen Ideen in die Realität zu überführen: Entwerfen und Bauen aus einer Hand!

Bauhütte 1: eine Tafel fürs Dorf

Das DesignBuild Projekt der TU Berlin widmete sich in den Bauhütten konkreten Interventionen unter der Prämisse, wie dem Aufbruch auf dem Land kleinmaßstäblich Gestalt gegeben werden kann.

Räume können allerdings erst nachhaltig geplant und programmiert werden, wenn eine umfangreiche Erfassung und Kartierung der Bestandssituation vorliegt. Zum Einstieg haben die Studierenden daher die Gemeinde Sundhausen mit Hilfe von Zeichnungen, Modellen und mehreren ausführlichen Ortsbesichtigungen analysiert. Im regionalen Maßstab wurden inhaltliche Bezüge identifiziert, räumliche Zusammenhänge hergestellt und örtliche Potenziale aufgezeigt. Auf Gebäudeebene im architektonischen Maßstab wurde die Gebäudesubstanz des Dorfes erfasst, der leerstehende Konsum aufgemessen und in Zeichnungen und Materialstudien untersucht.

Die erste Bauhütte beschäftigte sich also mit einer akribischen Bestandsaufnahme und setzte mit einer temporären Umnutzung des Dorfsupermarkts ein erstes Zeichen: Gemeinsam bauten alle Akteure eine etwa 25 m lange Dorftafel, an welcher der Umgang mit der vorhandenen Gebäudestruktur sowie erste Entwurfsideen mit den Dorfbewohner:innen diskutiert und evaluiert wurden.

Hier wurde die ‚minimalinvasive‘ Strategie zur Transformation des Bestands vorgestellt und der Vorschlag zu einer semi-permanenten Zwischennutzung mit einer Perspektive von bis zu ca. 10 Jahren verhandelt.

Durch schrittweise bauliche Interventionen soll das leerstehende Bestandgebäude in anschließenden Bauhütten einem breiten Nutzungsspektrum zugeführt werden und als Experimentierfeld eines sich langfristig anschließenden regionalen Landzentrums fungieren.

Bauhütte 2: Bühne als Dreh- und Angelpunkt

Die zweite Bauhütte widmete sich dem Bau einer runden, zweiseitig orientierten Dorfbühne, die zu einer Hälfte im Inneren des Gebäudes liegt und zur anderen Hälfte den Außenraum des Dorfangers bespielt. Die Bühne fungiert als Bindeglied zwischen dem Innen- und Außenraum und ist räumlich und optisch über die vorhandenen Fensteröffnungen miteinander verbunden. Beim Öffnen der Fenster wird ein fast nahtloser Übergang von Innen nach Außen ermöglicht. Bei Dorffesten und Veranstaltungen, wie z. B. dem lokalen Weihnachtsmarkt, kann die Bühne als Rauminstallation vielseitig genutzt werden.

Neben den ersten behutsamen Interventionen wurden die jeweiligen Zwischenergebnisse in Prozesszeichnungen, Modellen und Fotografien dokumentiert und vor Ort in verschiedenen Ausstellungen präsentiert. Der ehemalige DDR-Konsum wurde so spontan zur temporären Ausstellungshalle umgenutzt und stand den Bewohnern zum weiteren Austausch auch zwischen den Bauhütten zur Verfügung. Die Bauhütten wurden jeweils um ein Begleitprogramm aus Gesprächsrunden, Input-Vorträgen oder Filmabende ergänzt.

Bauhütte 3: Haus-in-Haus

Mit der dritten Bauhütte konnte die eigentliche architektonische Transformation des Bestands beginnen. Hierzu wurden nach dem Haus-in-Haus-Prinzip passgenaue Holzbauten in den steinernen Bestandsbau des Konsums eingefügt. Sie unterteilen den ehemaligen Verkaufsraum des Konsums in drei flexibel schaltbare Raumbereiche und können durch großflächige Schiebewände miteinander verbunden werden. Wo sich im Supermarkt früher die Fleischerei und die Bäckerei befanden, befinden sich heute die präzise eingepassten Holzeinbauten der Dorfkümmerei und der Bürgermeisterei. Der dazwischenliegende Bereich ist als Multiraum vielseitig nutzbar und wird derzeit als Dorf-Schulraum für ukrainische Kinder genutzt.

Da die neuen Holzbauten von innen an die Bestandsfenster andocken, wird der innere Wandel auch außen sichtbar und das Gebäude kommuniziert als öffentlicher Ort mit dem Dorf. Jeder ist eingeladen, teilzuhaben.

Bauhütte 4: Identitätskrise

Bauhütte 4 stand ganz im Zeichen der Identitätskrise des unattraktiven Bestandsgebäudes und der Frage nach der Ablesbarkeit des einsetzenden Wandels im Dorf. Das Prinzip der minimalinvasiven Vorgehensweise übertragend, wurde die Fassade gemeinsam mit professionellen Stuckateuren aus der Sto-Anwendungstechnik durch Einzelinterventionen aufgewertet. So wurden angerseitig die beiden Bühnenfenster durch einen ‚dunklen Bühnenhintergrund‘ verbunden, indem die Bestandsfenster und das dazwischenliegende Wandstück neu verputzt und dunkelgrau gestrichen wurden.

Mit dem Schriftzug SNDHSN wurde die Straßenfassade des ehemaligen Supermarktes zur repräsentativen Projektionsfläche der neuen Nutzungen und der neuen Dorfmitte. Die bestehenden Schaufensteröffnungen der neuen Dorfkümmerei und der Bürgermeisterei werden durch den Schriftzug SNDHSN verbunden und bilden gleichzeitig den Hintergrund der zentralen Bushaltestelle im Ort.

Der minimalistische Ansatz, die Vokale des Dorfnamens ‚Sundhausen‘ wegzulassen und das Farbschema in monochromen Grauton zu halten, schafft eine Identität mit modernem und selbstbewusstem Charakter. Durch mehrschichtigen Putzauftrag konnte der Schriftzug mit handwerklicher Raffinesse vertieft in Feinputz ausgeführt werden, wohingegen die umliegenden Flächen in rauer Putztechnik aufgebracht wurden.

Bauhütte 5: zu Gast bei Gästen

Nachdem sich die ersten vier Bauhütten unmittelbar mit der Transformation des Bestandgebäude beschäftigt hatten, lag nun das Augenmerk auf der Einbindung des Außenraums und dem Bezug zum Dorfzentrum.

Mit der fünften Bauhütte schlüpften die Akteure dabei in vertauschte Rollen. Im Rahmen der eigens ins Leben gerufen Sommer Akademie SNDHSN wurden über zehn Tage Hands-on-Workshops angeboten, zu denen nicht die Dorfgemeinschaft die beteiligten Akteur:innen einlud, sondern umgekehrt, die beteiligten Universitäten die Dorfbewohner:innen: zu Gast bei Gästen!

Es wurden bauliche Maßnahmen im Innen- und Außenraum des ehemaligen Konsums anvisiert, die vom Möbelbau über Textil bis zum Lehmbau und einer neuen Platzgestaltung reichten und das Umfeld des Landzentrums aufwerten. Die zentrale Frage lautete, wie der Bestand mit seinem dörflichen Umfeld interagiert und welche Nutzungspotenziale sich für den Freiraum entwickeln lassen, so dass das zentral gelegene Gebäude am Anger zu einer funktionierenden neuen Mitte im Dorf werden kann.

Internationale Beteiligung

Um der Entwicklungsstagnation im ländlichen Raum etwas entgegenzusetzten, zielte das breit angelegte Experiment auch darauf ab, internationale Expert:innen aus unterschiedlichen Regionen der Welt zusammenzubringen und gemeinsam neue Strategien zu entwickeln. Zudem sollte in Erfahrung gebracht werden, ob ein Wissenstransfer aus Forschungsprojekten in anderen Teilen der Welt auf den Thüringer Kontext übertragbar ist.

Hierzu schlossen sich fünf international renommierte Universitäten mit Berufsschülern aus ganz Deutschland zusammen. Beteiligt waren neben der TU Berlin die TU Delft mit der Veldacademie Rotterdam, die TU Wien, die UC Santiago de Chile und, als lokaler Hochschulpartner, die Bauhausuniversität Weimar, sowie – auf Seiten des Handwerks – die Fachschulen aus Fulda und Hamburg.

Im Sinne des zirkulären Bauens hatte die Sommer Akademie SNDHSN darüber hinaus den Anspruch, überwiegend mit Materialen zu arbeiten, die bereits im Stoff-Kreislauf vorhanden sind. Zum Beispiel schenkte Het Nieuwe Instituut aus Rotterdam der Stiftung Landleben das Material ihres von MVRDV gestalteten, temporären Podiums. Das pinkfarbene, ‚fliegende‘ Holzdach wurde für Sitznischen an der Fassade und eine Bühne im Garten neu verwendet. Darüber hinaus schickte die Veldacademie Rotterdam ein mobiles Theater in Holzmodulbauweise nach Thüringen und konnte mit dem Aufruf ‚Gebt uns Euren Stoff!‘ in der gesamten Region zahlreiche, nicht mehr benötigte Textilien zur Innenraumgestaltung des Landzentrums sammeln. Abbruchhäuser in der Umgebung dienten als Materialspender für Ziegel, Holzbalken und andere Bauteile.

Anpassung an Klima- und Strukturwandel

Zusammenfassend war es das Ziel des Vorhabens, die Attraktivität des Lebens auf dem Lande spürbar zu erhöhen und durch die Rückführung von Funktionen und Versorgungen vor Ort neue Perspektiven zu eröffnen. Die Umkehr des Strukturwandels wird auf dem Land am ehesten durch klimagerechte Umbauprojekte in leerstehenden Bestandsimmobilien initiiert. Dies sind Projekte, die die Abwanderung vermindern und Mobilitätsnachteile reduzieren.

Als Beispiel für eine Neuorientierung in der kommunalen Daseinsvorsorge bietet es zudem eine gute Erreichbarkeit von Beratungs- und Versorgungsstellen, eine Gesundheitsbildung und Kompetenzförderung zur Verbesserung von Gesundheitsproblemen und die Entwicklung einer „gesunden“ klimagerechten Region, im Sinne einer Modellregion. Gleichzeitig werden Arbeitsplätze vor Ort erhalten und neue Berufsprofile gewonnen.

Autor: Prof. Ralf Pasel,

Autor: Prof. Ralf Pasel,

CODE, TU Berlin

Foto: Christoph Grosse

Beteiligte

Architektur und Prozess: Prof. Ralf Pasel, CODE, TU Berlin

Auftraggeber: Landengel e.V., Stiftung Landleben, Gemeinde Sundhausen, BM Christopher Kaufmann

Projektpartner Prozessbegleitung: IBA Thüringen, Projektleitung Kerstin Faber

Projektpartner und Finanzierung: Sto-Stiftung, Prof. Ralf Pasel, Gregor Botzet, Anne Bambauer, Till Stahlbusch

Praxispartner: PASEL-K Architects

Universitäten:

TU Berlin, CODE, Prof. Ralf Pasel mit Team und Studierenden (Bauhütten 1-5)

TU Delft mit Veldakademie Rotterdam, Prof. Otto Trienekens mit Team und Studierenden (Bauhütte 5)

UC Santiage de Chile, Prof. Renato D’Alençon mit Studierenden (Bauhütte 5)

TU Wien, Prof. Ute Schneider mit Team und Studierenden (Bauhütte 5)

Bauhaus Universität Weimar Landschaftsarchitektur und Textilklasse (Bauhütte 5)

Handwerksfachschulen:

Technische Schulen der Stadt Fulda, Gregor Botzet mit auszubildenden Berufsschülerinnen (Bauhütte 1)

Berufliche Schule Holz Farbe Textil Hamburg, Thomas Mönkemeyer mit auszubildenden Berufsschülern (Bauhütte 5)

Beteiligte Handwerksbetriebe:

Schlosserei Eckhardt (Bauhütte 4)

Elektro Schwarzkopf (Bauhütte 4)

Sto Anwendungstechnik (Bauhütten 3-4)