Neues aus der Forschung

Untersuchung zu Hitzestress in Großstädten

Eine neue Studie vom Fachgebiet Geoinformation in der Umweltplanung der TU Berlin beleuchtet die gravierende Umweltungerechtigkeit im Zusammenhang mit Hitzestress in 14 bedeutenden europäischen Großstädten. Das Paper, das im Journal Nature Cities erschien, zeigt, dass hitzebedingte Gesundheitsrisiken ungleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt sind, wobei besonders vulnerable Gruppen benachteiligt werden.

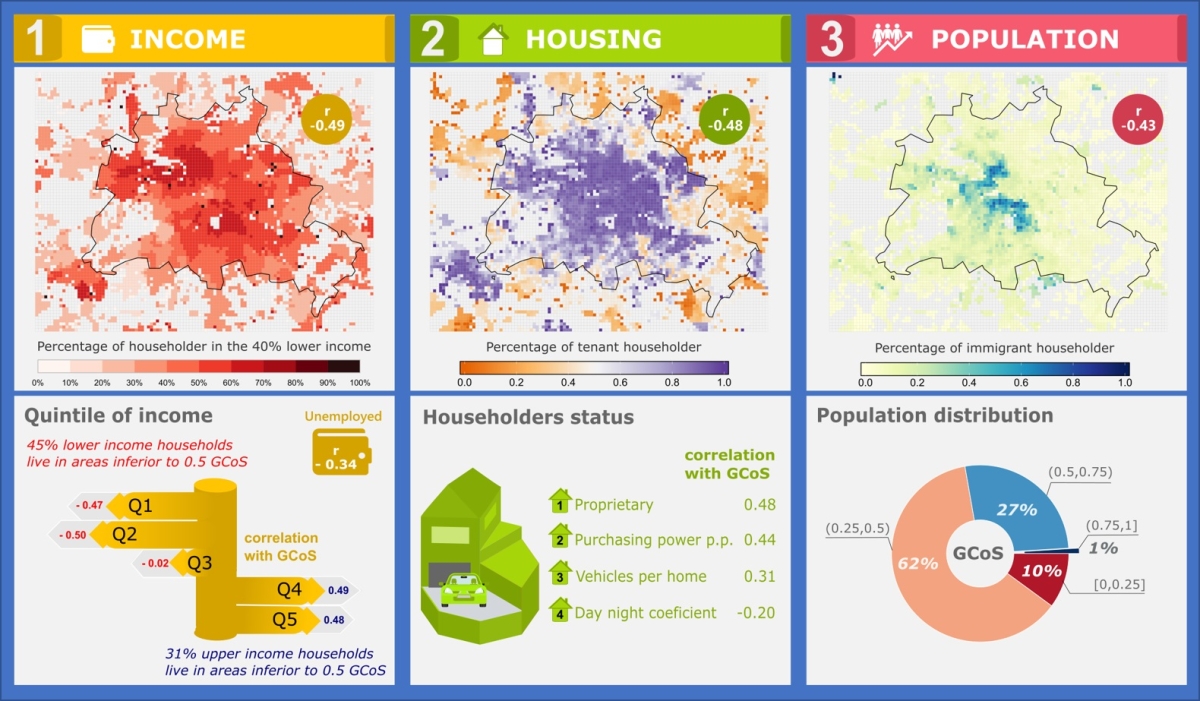

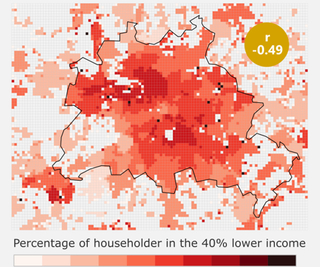

Abb.: Dr. Alby Duarte Rocha

Prof. Dr. Birgit Kleinschmit und ihr Team von der TU Berlin und weitere europäische Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass in allen untersuchten europäischen Städten einkommensschwache Bewohnerinnen, Mieter, Immigrantinnen und Arbeitslose unterdurchschnittlich mit grüner Kühlung versorgt werden. Im Gegensatz dazu profitieren wohlhabendere Einwohnerinnen, Staatsangehörige und Hauseigentümer überproportional von den kühlenden Effekten städtischer Grünflächen, die eine entscheidende Rolle bei der Minderung von Hitzestress spielen. Die Grünflächen bieten durch Schatten und Verdunstung natürliche Kühlung. „Die Verteilung dieser ‘grünen Kühlung‘ ist oft ungleich verteilt und wer die am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen sind, war lange unklar“, so Kleinschmit. Entgegen der Annahme, dass vulnerable Gruppen hauptsächlich in den Vororten leben, zeigt die Studie, dass diese oft in sanierungsbedürftigen zentralen Stadtbereichen konzentriert sind, die meist über wenig Grünflächen verfügen. Das erhöht das Risiko tödlicher Hitzewellen für diese Bevölkerungsgruppen, da sie sich oft weder passive noch aktive Kühlmaßnahmen leisten können. Dabei ist Hitzestress ist die führende klimainduzierte Todesursache in Europa. In den vergangenen Jahren wurden die Kontinente von mehreren schweren Hitzewellen heimgesucht und die Prognosen sagen eine Zunahme in Häufigkeit und Intensität voraus.

Abb.: Dr. Alby Duarte Rocha

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit politischer Maßnahmen zur Schaffung und gerechteren Verteilung von Grünflächen in städtischen Gebieten. Investitionen in städtisches Grün und die gezielte Unterstützung vulnerabler Gruppen können dazu beitragen, die gesundheitlichen Folgen von Hitzestress zu mildern. Mehr Informationen über die Studie und Forderungen der Wissenschaftlerinnen bietet ein Interview mit Prof. Dr. Birgit Kleinschmit und Dr. Alby Duarte Rocha von der TU Berlin auf der oben genannten Website.

Forschungen zu neuem Baumaterial am KIT

Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen ein neues transparentes, kühlendes und blendfreies Material vor, das in Zukunft Glaskomponenten in Wänden und Dächern ersetzen könnte. Entwickelt wurde es von Forschenden am Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) und am Lichttechnischen Institut (LTI) des KIT.

Das polymerbasierte Material lässt Sonnenlicht ins Innere, sorgt für ein angenehmeres Raumklima und reinigt sich selbst. Das sogenannte Polymer-based Micro-Photonic Multi-Functional Metamaterial (PMMM) besteht aus mikroskopisch kleinen Pyramiden aus Silikon. Diese Mikropyramiden messen rund 10 μm, das entspricht etwa einem Zehntel des Durchmessers eines Haars. Diese Beschaffenheit verleiht dem dünnen Film mehrere Funktionen: Lichtstreuung, Selbstreinigung und Strahlungskühlung bei gleichzeitig hoher Transparenz. Im Labor und mit Experimenten unter freiem Himmel bei realen Außenbedingungen testeten die Forschenden die Eigenschaften des Materials. Dabei wurde eine Kühlung um 6 °C gegenüber der Umgebungstemperatur erreicht. Zudem zeigte sich eine hohe spektrale Durchlässigkeit, also Transparenz von 95 %. Glas hat im Vergleich üblicherweise eine Transparenz von 91 %. Gleichzeitig werden durch die Mikropyramidenstruktur 73 % des einfallenden Sonnenlichts gestreut.

Im Bereich Architektur sind verschiedene Anwendungen denkbar. „Das Material kann gleichzeitig für optimale Nutzung von Sonnenlicht in Innenräumen sorgen, passiv kühlen und die Abhängigkeit von Klimaanlagen reduzieren. Die Lösung lässt sich skalieren und nahtlos in Planungen für umweltfreundlichen Hausbau und Stadtentwicklung integrieren”, sagt Dr. Gan Huang, Gruppenleiter am IMT. Die Mikropyramiden verleihen dem PMMM-Film zudem superhydrophobe, also stark wasserabweisende Eigenschaften: Wasser perlt in Form von Tropfen ab und entfernt dabei Schmutz und Staub von der Oberfläche. Diese Selbstreinigungsfunktion macht das Material pflegeleicht und langlebig.