Ein Kartenhaus aus BetonCasa ai pozzi, Minusio/CH

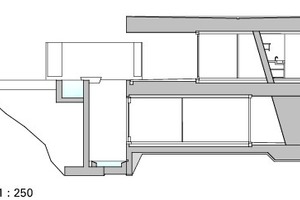

Am Nordhang des Lago Maggiore ist nicht „nur“ eine dieser typisch modernen, querrechteckigen Hangvillen entstanden. Ihre drei Deckenscheiben werden allein von zwei spiegelsymmetrisch angeordneten Pyramiden aus lokal produziertem Beton getragen.

An eine Spielkarte denkt man zunächst nicht, wenn man das steil am Hang gelegene Haus sieht. Doch genau eine solche spiegelsymmetrische Dualität prägt den Entwurf von Silvia Gmür Reto Gmür Architekten aus Basel/CH. Denn die mittlere Geschossdecke fungiert als horizontale Spiegelebene, welche die eingestellten Pyramiden repetiert. Zwar sah der primäre Entwurfsgedanke vor, drei gleichförmige Scheiben möglichst reduziert übereinander zu schichten. Da aber die übliche statisch erforderliche Vertikalaussteifung in der Stirnseite für die Architektin Silvia Gmür ohne Reiz war und auch eine Variante mit eingerückten Stützen sie nicht überzeugte, favorisierten sie und ihr Planungsteam rasch eine raumgreifende Stützenkonstruktion, die auch Querkraftmomente aufnehmen kann. Die so entstandenen „kleinen Gebäudekerne“ boten zudem die Option, Nassräume stimmig anzuordnen, für die sonst zusätzliche Einbauten nötig gewesen wären.

Entsprechend des Spiegeleffektes steht die südöstliche Pyramide auf dem Kopf, räumlich hingegen sind beide Körper versetzt zueinander angeordnet. Deren Spitzen bestehen aus massivem Beton, durch die vorgespannte Stahlseile führen. Auch stehen beide Körper

jeweils im Außenbereich. Die dazugehörigen Pyramidenstümpfe bergen die erwähnten Bäder, alles Weitere – auch die inselartigen Küchen – ist frei in den 180 m² großen Wohnlandschaften platziert.

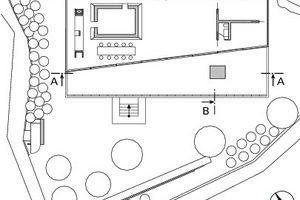

Die drei Horizontalscheiben messen 24 auf 12 m, wobei das Gebäude auf einem Modul von 3 m basiert. Eine diagonale Glasfront teilt auf jeder Ebene die Grundfläche in einen 180 m² großen Innenraum und eine 108 m² große Terrasse, deren Schmalseiten jeweils 6 und 3 m messen. Dabei ist der obere Außenbereich zum Hang hin

orientiert, während sich die Untergeschossloggia talwärts gen Süden öffnet.

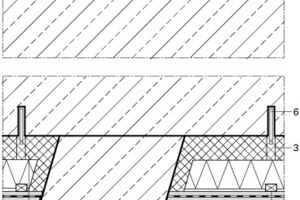

Vorgespannte Konstruktion

Die gesamte Gebäudekonstruktion ruht auf zwei Punkten. Die Deckenplatten beschreiben in der Diagonalrichtung somit einen Mittelfeldträger mit zwei Kragarmen. In beiden Diagonalen kragen die Decken bis zu 7 m aus, weshalb die in Ortbeton erstellten Bauteile vorgespannt werden mussten. Um eine relevante Gewichtsreduzierung der 70 cm starken und an ihren Rändern schließlich 86 cm hohen Deckenplatten zu erreichen, wurden Cobiax-Kugeln verbaut. Dabei handelt es sich um luftgefüllte „Kunststoffbälle“, welche in die Schalung eingebracht und mit derselben vergossen werden. Der Beton stammt aus lokaler Produktion, denn für die Architektin war neben der puristisch-geometrischen Form, dessen archaische Ästhetik von großer Bedeutung. Entsprechend blieb der Werkstoff vollkommen unbehandelt,

lediglich in den Nassräumen wurde er optisch nicht wahrnehmbar hydrophobiert.

Im Geist von Louis Kahn

Für Silvia Gmür sind die Glasfronten nicht die Kanten ihrer Räume, zu denen sie ausdrücklich auch die Terrassenflächen zählt. Vielmehr erkennt sie in dem umgebenden Terrain und dem allgegenwärtigen Alpenpanorama die Begrenzung. Sie sieht ihre Architektur den Prinzipien von Louis Kahn verpflichtet, der erkannte, dass jeder Innen- und Außenraum seine eigene Struktur habe.

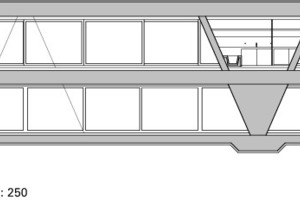

Insofern lag ihr sehr daran, eine minimalistische Glasfassade zu gestalten. Hierzu wählte sie geschosshohe, überwiegend fest verglaste Scheiben. Sie weisen entsprechend des Gebäudemoduls eine Länge von 3 m auf und wurden fassadenbündig in die flachen Rahmen einsilikoniert. Während auch die Terrassenschiebetüren dem Modul folgen, bildet ein talseitiges Schiebefenster mit 6 m Breite die Ausnahme. Wie alle anderen lässt es sich vollständig zur Seite fahren und verwandelt den Wohnraum in einen beeindruckenden Freisitz an den Hängen unweit von Locarno. Die großformatigen Schiebefenster lagern auf Rahmenprofilen, die für schwere Lasten ausgelegt sind und deren umlaufende Arretierung mittels Druckluft gesteuert wird.

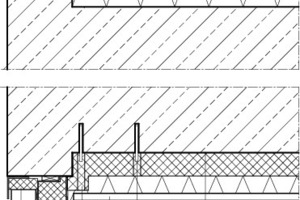

Haus am Hang

Das Erd- und Obergeschoss sind autarke Wohneinheiten, die ohne innere Verbindung nur über die seitlich des Grundstücks verlaufende, öffentliche Gemeindetreppe zugänglich sind. Von der direkt oberhalb gelegenen Straße ist ein Blick auf das Gebäude möglich, weshalb die Architektin das Dach als die fünfte Fassade des Hauses begreift und dieses weitgehend reduziert angelegt hat. So hat sie auf eine Begrünung ebenso wie auf eine Photovoltaikanlage verzichtet und auch nicht mit herkömmlichen Bitumendachbahnen gearbeitet. Vielmehr ließ sie das Dach von unten dämmen und auch die Dampfsperre liegt unterhalb des tragenden Betons. Dessen Oberfläche hingegen erhielt eine dreilagige Schutzbeschichtung.

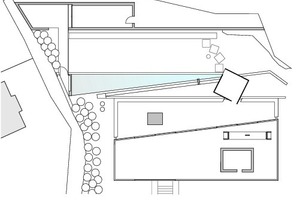

Wasserspiele & Passerelle

Der Nordhang des Lago Maggiore ist von hohem Wasserreichtum geprägt, der über zahlreiche Gebirgsbäche hinab in den See fließt. Die Architektin entschloss sich, die anfallenden Wassermassen nicht nur zu drainieren, sondern vielmehr zu inszenieren. Das anfließende Hangwasser wird in einem Bassin auf Niveau des Obergeschosses gesammelt und über einen Wasserspeier in ein zweites Becken in Erdgeschosshöhe abgeführt. Erst von dort gelangt es in die Kanalisation.

Um in die obere Wohnung zu gelangen, müssen demzufolge beide Becken überquert werden. Anstatt einer Brücke schuf die Architektin dazu einen kubischen Körper mit schmalen, aber türlosen Zugängen, der jedoch nach oben offen ist. Formal wollte sie damit ein Komplementär schaffen zu dem horizontal geprägten Haus. Denn betritt man diese „Passerelle“, so wendet sich der Blick unwillkürlich nach oben gen Himmel, da die Brüstungshöhe der Seiten unüberschaubare 2,26 m beträgt. Die homogenen Wandflächen sind lediglich 6 cm dick, weshalb

sie aus Gründen des Korrosionsschutzes nicht mit einer stählernen Bewehrung, sondern in Faserbeton ausgeführt wurden.

Warum Beton?

Freimütig gesteht Silvia Gmür, dass sie ein „Betonmensch“ sei. An dem Material schätzt sie dessen archaische Ästhetik, die konstruktiven Möglichkeiten, aber auch die enorme Variabilität, weshalb sie ihm eine poetische Qualität attestiert. Bei Stahl müsse man immer etwas zusammensetzen, es miteinander verschrauben oder verschweißen und schließlich verkleiden. Bei Beton sei hingegen alles „aus einem Guss“, man müsse ihn auch nicht verkleiden und könne ihn einfach so lassen wie er ist. Tatsächlich ist diese Betonaffinität in dem Wohnhaus allgegenwärtig, gleichwohl die Wahrnehmung des Außenraums vorherrschend ist. Daher verwundert es nicht, dass die Casa ai pozzi 2013 mit dem Swiss Beton Award ausgezeichnet wurde. Robert Mehl, Aachen