Hoffnungshäuser – ein Baukasten für alle Eventualitäten

Nicht nur schnell und günstig – auch qualitativ anspruchsvoll, lautet das Credo von Thorsten Blatter, Michael Ertel und Heiner Probst vom Stuttgarter Büro andOFFICE für die aus Holzelementmodulen gebauten Hoffnungshäuser.

DBZ: Anderthalb Jahre ist es her, dass Sie die ersten Hoffnungshäuser in Esslingen gebaut haben: Geht ihr Konzept auf?

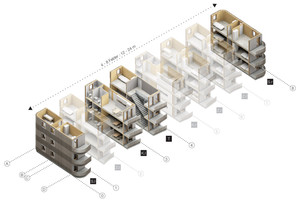

Heiner Probst: Auf jeden Fall. Die Hoffnungsträger Stiftung hat uns die Chance eröffnet und uns das Vertrauen entgegengebracht, relativ frei zu agieren. Wir haben überlegt, wie wird sich der Geflüchtetenstrom entwickeln? Wer kommt? Braucht man Wohngemeinschaften, Wohnungen für Familien? Daher haben wir mit relativ vielen Variablen ein Baukastensystem entwickelt, das für alle möglichen Eventualitäten passen sollte.

In dem Projekt ist ja viel „Willkommenssoziologie“ drin ...

Michael Ertel: Für uns war von Anfang an wichtig, dass wir nicht eine neue Variante eines Containerdorfes entwickeln und das einfach möglichst kostengünstig. Wir wollten bei allem Kostendruck und bei allen Optimierungen gute Architektur machen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine ansprechende Architektur den Bewohnern helfen kann, eine Heimat zu schaffen und auch von den Nachbarn besser akzeptiert wird. Es ist sicherlich nur ein kleiner Beitrag, am Ende des Tages kommt es auf die Menschen an, aber Architektur kann da auch einen Beitrag leisten.

Die Hoffnungshäuser kann man später transformieren …

Thorsten Blatter: Wir haben von vorneherein gesagt, eine temporäre Lösung macht keinen Sinn. Das passt nicht zur inhaltlichen Seite, die eine Mischung von Geflüchteten und Einheimischen vorsieht. Und ist auch nicht nachhaltig. Wir wollten dauerhafte Wohngebäude, die man auch im geförderten Wohnungsbau positionieren kann. Daher haben wir eine Struktur entwickelt, deren Grundrisse anpassbar sind. Die Hoffnungshäuser werden zum Teil jetzt auch ohne Geflüchtetenanteil geplant, wo nur bezahlbarer Wohnraum gebraucht wird.

Sie sagen, die Bauwirtschaft hinke mit ihren überholten Fertigungsprozessen anderen Industriezweigen um Jahrzehnte hinterher …

Michael Ertel: Da zielen wir vor allem auf den klassischen Massivbau ab, der bauseitig mit großen Toleranzen und vielen Lösungen, die nur vor Ort ausgeführt werden können, der Industrie hinterherhinkt. Gerade im Holzbau, mit dem hohen Maß an Vorfertigung, der Präzision und natürlich der Nachhaltigkeit kann man deutlich fortschrittlicher bauen.

Weshalb hat man nicht schon früher mit Holzmodulbauweise gearbeitet?

Thorsten Blatter: Im Zuge der Flüchtlingskrise vor vier Jahren wurden viele innovative Lösungen gepusht – unter anderem die Holzmodulbauweise. Man brauchte schnell Wohnungen. Durch die Modulbauweise spart man durch die Wiederholung neben der reinen Bauzeit auch extrem viel Planungszeit. Die Zyklen sind, wenn ein Bausystem einmal steht, deutlich kürzer. Dies kommt jetzt dem geförderten Wohnungsbau zu Gute.

Welche Vorteile sehen Sie ganz generell im Holzmodulbau?

Heiner Probst: Das eine ist die Schnelligkeit der Modulbauweise. Da kann ich wirklich die Bauzeit vor Ort verkürzen. Und durch den reduzierten Planungsvorlauf bei Folgeprojekten kann ich Baunebenkosten sparen, auch wenn die Baukosten nicht so viel günstiger sind.

Da spart man quasi am Architekten …

Heiner Probst: Da spart man sicherlich, wir haben weniger Aufwand. Wenn es darum geht, wie man den bezahlbaren Wohnraum überhaupt realisieren kann, kann man sich selber auch nicht außen vorlassen. Uns ist es wichtig, dass die Gebäude im Ergebnis nicht an Qualität einsparen. Wie man da hin kommt, ist erstmal sekundär.

Welche Herausforderungen ergeben sich beim Holzmodulbau?

Thorsten Blatter: Es bedarf einer intensiveren und genaueren Planung. Für den Holzbau gilt, dass Brandschutz und Schallschutz nicht ganz so leicht von der Hand gehen. Was den Elementmodulbau angeht, muss man schon in der Vorentwurfsphase alle möglichen Szenarien durchspielen und dafür eine Lösung entwickeln. Da geht sehr viel Hirnschmalz rein. Man wird aber nie den individuellen Standort so perfekt ausnutzen können wie mit einer individuellen Planung.

Das Holzhochhaus von Kaden+Lager in Heilbronn hat keine Holz-Fassade. Ihre Hoffnungshäuser schon …

Thorsten Blatter: Der Holzbau hat nicht nur konstruktive Vorteile, sondern auch atmosphärische Qualitäten. Die Holzoberflächen zu zeigen, sowohl innen und außen, ist uns sehr wichtig. Unsere Fassade sollte nicht funktional und rational sein, sondern über Rundungen an den Ecken an der Rückseite und den Balkonen das Gebäude weicher, positiver erscheinen lassen. Mit dem einfachen linearen Element der Holzleiste bekommt man diese Rundung problemlos und kostengünstig hin. In der Gebäudeklasse 3 können wir das als „brennbare Oberfläche“ und nicht hinterlüftete Fassade ohne horizontale Brandriegel ausführen. Für das Gebäude in Sinsheim mit vier Geschossen brauchen wir eine Unterbrechung der Fassadenbekleidung – das ist deutlich aufwendiger.

Höher und höher lautet es im Holzbau – wenn man sich die Beispiele aus Heilbronn, Dornbirn oder Brumunddal in Norwegen anschaut. Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Heiner Probst: Das sind Leuchtturmprojekte, die ganz wichtig sind, um das Thema weiter zu entwickeln und auch Möglichkeiten auszuloten. Es ist gut, dass man da die Grenzen, vor allem im Baurecht, weiter pusht. Denn das Baurecht im Holzbau ist davon geprägt, dass man weniger Erfahrungen und häufiger Vorbehalte hat, gerade beim Brandschutz.

Muss man da viel aushandeln?

Heiner Probst: Bei den Hoffnungshäusern haben wir versucht, dass es rechtssicher an verschiedenen Standorten entwickelt werden kann. Das Modulare lebt von der Wiederholung. Und wenn ich jedes Mal wieder etwas anpassen müsste, wäre das hinderlich.

Wie nachhaltig sind die Hoffnungshäuser?

Michael Ertel: Allein die Verwendung von Holz hat da große Vorteile gegenüber dem Massivbau – Stichwort CO2-Einlagerung im Gebäude. Wir haben bei einem Gebäude den detaillierten Vergleich angestellt und sparen circa 250 t CO2 ein. Wenn man das gleichsetzt, könnte man 100 Jahre seinen PKW nutzen.

Der Holzbauer hat einen großen Anteil am Bau …

Thorsten Blatter: Absolut. Eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit sind essentiell für das Ergebnis. Mit der fortlaufenden Arbeit ergeben sich eingespielte, optimierte Prozesse – von unserer Werkplanung bis zur Arbeitsvorbereitung, Vorfertigung und Montage. Von da an weiß jeder schon beim Folgeprojekt, was er wann zu tun hat.

Sie arbeiten mit BIM – wie stark können Sie ihre Holzbauer darin einbinden?

Heiner Probst: Die Schnittstelle von Architekt zu Holzbauer ist leider noch nicht so ideal, dass wir ein werkplanerisches BIM-Modell haben, mit dem der Holzbauer seinen Maschinenpark füttern kann. Das liegt nicht nur an der Software, sondern auch am Detaillierungsgrad. Der Holzbauer erstellt ein eigenes BIM-Modell, dann machen wir eine Kollisionskontrolle der beiden BIM-Modelle. Der Mehrwert von BIM ist noch überschaubar. Spannend wird es, wenn man das Tool für den Austausch mit Fachplanern nutzen kann. Die müssen aber eben in BIM arbeiten und das Modell pflegen. Dann muss man auch überlegen: Wer hat die Gesamtverantwortung im BIM-Modell?

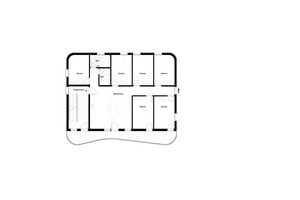

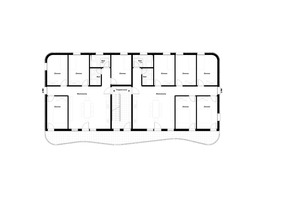

Wie haben Sie die Wohnungen organisiert?

Thorsten Blatter: Es gibt zwei bis drei Wohnungen pro Stock. Wir wollten gute Schlafzimmergrößen anbieten, die sowohl für ein Elternschlafzimmer, als auch für ein Kinderzimmer mit Stockbett gut funktionieren, ca. 13 m²groß, die sich immer um ein Gemeinschafstraum gruppieren. Dann haben wir versucht, alle Verkehrsflächen zugunsten des Wohn-Küchenbereichs zu minimieren, damit wir die wenig verfügbare Fläche zu einem relativ großzügigen Aufenthaltsbereich zusammenbündeln können. Die Wohnungen werden entweder mit Familien belegt oder mit Wohngemeinschaften. Bei den Größen haben wir uns an die Obergrenzen des geförderten Wohnungsbaus gehalten.

Wie flexibel sind die Grundrisse?

Michael Ertel: Am Ende des Tages haben wir nur eine Achse als tragendes Element. Im Bereich des Wohnens und zum Balkon hin gibt es keinerlei tragende Elemente, sodass man Wände weglassen und ohne große Umplanungen eine andere Wohnungskategorie generieren könnte. Was immer fix ist, sind die Sanitär- und die Treppenkerne. Durch die Obergrenzen des geförderten Wohnungsbaus war es uns wichtig, dass wir durch großzügige Balkon mehr Platz schaffen. Wir haben bewusst keine harten, festen Trennwände auf den Balkonen. Das steuern die Bewohner selbst.

Sprechen wir über das Material: Was steckt alles drin in Ihren Hoffnungshäusern?

Heiner Probst: Wir haben aufgrund von Schallschutz, Brandschutz, raumbildenden Maßnahmen, Statik und eben auch der Oberfläche auf unterschiedliche Wand- und Deckenkonstruktionsarten gesetzt. Die Wände sind in Holzständerbauweise gebaut, je nach Standort – Innen, Treppe, Außen und so weiter – elf verschiedene Wandaufbauten. Bei den Geschossdecken fanden wir Massivholz super, damit das Holz sichtbar bleibt. Man spart den Trockenbau und den Maler. Bei den Wänden haben wir ganz bewusst die OSB-Platten sichtbar gelassen. Wir finden, diese ehrlichen Oberflächen in Verbindung mit dem Estrich ergeben eine gute Wohnraumatmosphäre.

Wie viele Hoffnungshäuser werden wir noch sehen?

Thorsten Blatter: Wir sind in der Planung und mit der Untersuchung von vielen Standorten beschäftigt. Sechs sind im Bau, vier in Schwäbisch-Gmünd und zwei in Straubenhardt. Es befinden sich vier Standorte in der Genehmigungsplanung und weitere in der Voruntersuchung.

Das Interview führte Martina Metzner für die DBZ Redaktion am 13. September 2019 im Büro von andOFFICE in Stuttgart.

Dieser Beitrag wurde veröffentlicht im DBZ Sonderheft Modulbau 2019. Hier finden Sie Projektberichte, Fachbeiträge und Interviews mit Architekten zum Modularen Bauen.

Das komplette Heft gibt es kostenlos zum Download unter: DBZ Sonderheft Modulbau 2019

Lesen Sie auch DBZ Sonderheft Modulbau 2018: DBZ Sonderheft Modulbau 2018