Individualität in Gemeinschaft ist möglich Wohnhaus R50, Berlin

Das Projekt R50 befindet sich nicht an einem der gewöhnlichen Standorte für ein Berliner Baugruppenhaus.

Zumeist sind sie in Baulücken innerhalb der Stadt des 19. Jahrhunderts gebaut, in Quartieren, die bereits zu „Szenequartieren“ aufgestiegen oder gerade auf dem Weg dorthin sind. Nach dem Motto „Nicht jeder für sich, sondern individuell und gemeinschaftlich“ entstand in Berlin Kreuzberg ein Haus mit großer Wohnvielfalt.

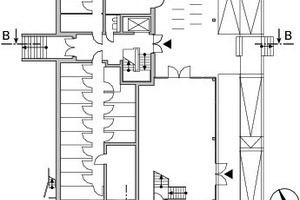

Nicht wirklich fern, aber dennoch gefühlt Welten von der viel gerühmten Kreuzberger Mischung „SO36“ entfernt, befindet sich das Haus R50 in einem Quartier am westlichen Ende der Kreuzberger Ritterstrasse, an dem sich der Lauf des 20. Jahrhunderts und seine wechselnden Leitbilder gut mit all ihren Brüchen ablesen lassen. Stark zerstört im Krieg wurde hier ab den späten 1950er-Jahren großflächig die neue Stadt mit modernen Siedlungsbauten verwirklicht, für die Max Taut eine Schule und Werner Düttmann die brutalistische Kirche St. Agnes bauten. Als jedoch immer größere Siedlungen ab den 1960er-Jahren am Stadtrand in Angriff genommen wurden, erlahmte das Baugeschehen, das erst wieder mit der Internationalen Bauausstellung in den 1980er-Jahren im Quartier auflebte, um nun zum geschlossenen Blockrand und zur Traufhöhe des 19. Jahrhunderts zurückzukehren.

Fragmente oder viel mehr Inseln verschiedener Zeiten und architektonischer Leitbilder bildeten so den Hintergrund für ein ungewöhnliches prozessuales Baugruppenprojekt, das einen vormaligen Siedlungsparkplatz in eine anregend vielfältige Wohnlandschaft verwandelte – für eine Kooperation von drei Berliner Architektenbüros, dem jungen Institut für Urbanistik (ifau), dem Architekturtheoretiker Jesko Fezer und den erfahrenen Wohnbauern Verena von Beckerath und Tim Heide. Gemeinsam nahmen sie 2010 an einem 2-phasigen Festpreisverfahren des Berliner Senats teil, das nicht nur finanzielle Gebote, sondern auch architektonische Konzepte berücksichtigte, mit dem die Stadt Berlin Baugruppen über die Vergabe von Senatseigenen Grundstücke fördern suchte.

Zwischen Zeilenbauten, einem 17-geschossigen Wohnturm und einem sozialen Wohnungsbau der frühen 1990er-Jahre, einem italienisch inspirierten Blockrand-Passagenhaus von Brandt und Böttcher, entwickelte die Projektgemeinschaft ifau und Jesko Fezer mit Heide & von Beckerath zuerst ein mittelhohes Turmhaus mit 19 Wohneinheiten und verschiedenen Gemeinschaftsangeboten, einen Solitär, dessen Höhe unmittelbar auf die Brüche seines Umfeld reagieren wollte, der aber letztlich an den städtebaulichen Vorstellungen der Stadtentwicklungsbehörde scheiterte. Doch die Architekten erhielten die Möglichkeit ihren Entwurf zu überarbeiten.

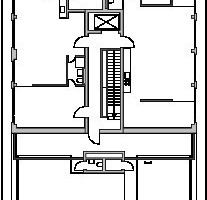

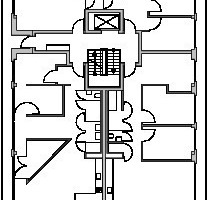

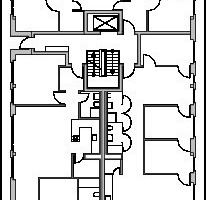

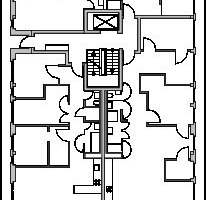

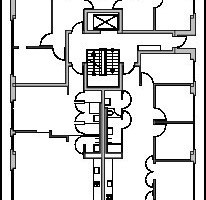

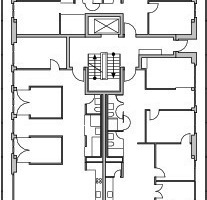

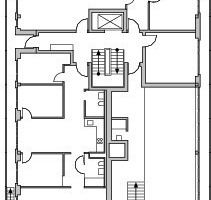

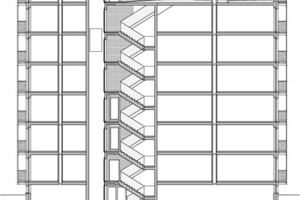

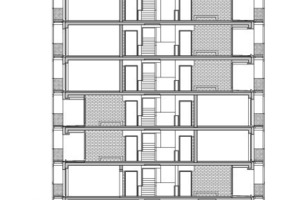

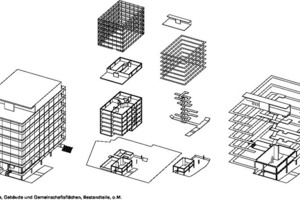

Maximal sieben oberirdische Geschosse waren erlaubt, weshalb sie nun alle darüberliegende Hausvolumen quasi zurückklappten, d. h. den ursprünglichen 2- in einen 3-Spänner verwandelten. Weshalb nun im Norden „durchgewohnt“ werden kann, während gen Süden sich jeweils zwei Wohneinheiten erstrecken, die entweder nach Osten oder nach Westen orientiert sind. Diese Lösung als auch ihr prozessuales Bewerbungskonzept war letztlich der Ausgangspunkt für einen sehr intensiven Austausch der Planer mit ihren Nutzern, der höchst reflektiert und diskursiv individuelles Wohnen mit großer Flexibilität des Grundrisses und der Gemeinschaftsangeboten ermöglichte.

Der Prozess

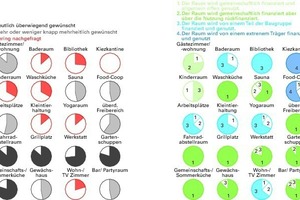

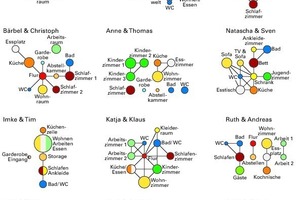

Allein das Hausvolumen auf einer Grundfläche von 25 x 16 m, der 3-Spänner sowie die Bauweise, der Stahlbetonskelettbau mit modularen Raumeinheiten und einer elementierten Holzfassade standen von Beginn an fest. Was folgte, waren fünf sogenannte Wohnreporte (siehe Seite 54/55) bei denen Jesko Fezer federführend war: Diskursive Ermittlungen des Wohnbedarfs und der Wohnwünsche der Nutzer, die über Fragebögen, Diagramme und selbstgebauten Modellen Schritt für Schritt ihre Möglichkeiten und Vorstellungen präzisieren und überprüfen konnten (siehe Beilage Arch+ Nr. 201/202). Um das gesetzte Ziel von 2 000 €/m² inklusive der Gemeinschaftsflächen erreichen zu können, wurden alle Schritte begleitet von der Suche nach einem gemeinsamen Standard für alle Wohnungen. Nicht mit unterschiedlichen Materialien, sondern in der räumlichen Disposition bzw. Variabilität der Wohneinheiten sollte die Individualität ihrer Bewohner zum Ausdruck kommen.

Als Ergebnis aus dem Prozess ging ein Haus mit einem fast niederländisch anmutenden Ausbau hervor: Wohneinheiten mit fast durchweg innenliegenden oder eingestellten Nasszellenbereichen, die mit kleinteiligen Fliesenkleid und zumeist mit industriellen Trennwand- und Türelementen in drei unterschiedlichen Farben – Blau, Rot und Gelb – ausgestattet wurden. Decken und teilweise auch Wände mit unverkleideten Betonoberflächen sowie ein Estrichboden, der um 1,5 cm tiefer gelegt, jedem noch die Option eines weiteren Bodenaufbaus offen lässt. Doch auch 19 Wohnungen um 100 m² Fläche, die sehr unterschiedliche Raumteilungen besitzen, die mit ihren verschiedenen Dispositionen und Ausbauten sehr individuelle Wohnvorstellungen und soziale Beziehungen zum Ausdruck bringen. Was sich auch an den Fassaden des Hauses ablesen lässt, wo die Größe und Positionen der vielen Fenstertüren stark variieren.

Im Laufe des Prozesses wurde jedoch die Idee aufgegeben, auf jeder Etage jeweils einen gemeinschaftlichen Schaltraum von 20 m² zu verwirklichen. Ein Raum mit einem eigenen Zugang vom Treppenhaus, der als Arbeitsraum oder als Zimmer für Gäste oder ältere Kinder angedacht war. Dafür wurde im halbversenkten Souterraingeschoss neben kostensparenden „Kellerräumen“ ein großzügiger, 2-geschossiger Gemeinschaftsraum mit temporär bewohnbarer Galerie geschaffen, der nun auch Außenstehenden für Veranstaltungen offen steht und der sich leicht, wenn gewünscht, in einen Laden verwandeln lässt. Eine Waschküche, eine Werkstatt, eine Dachterrasse – mit Sommerküche ausgestattet – ergänzen das große Angebot an Gemeinschaftsräumen, die nun das Haus seinen Bewohnern bietet. Hinzu kommen noch die umlaufenden und nicht abgeteilten Balkonbänder, die von den Bewohnern häufig zum Besuch ihrer Nachbarn genutzt werden. Wie auch das Treppenhaus hier nicht nur der Erschließung dient, sondern mit seinen Nischen und Sitzbänken gerade auch von den Kindern als Lebensraum in Besitz genommen wurde.

Die Potentiale

Viel Sorgfalt und noch mehr Ideen flossen so in R50 ein, die auf Raumpotentiale und weniger ihre materielle Erscheinung fokussiert waren. Licht und weit wirken alle Wohnbereiche, die intensiv den Außenraum miteinbeziehen, der bewusst nicht bis zur Grenze des Möglichen bebaut und eingezäunt wurde, sondern offen zu seinen Nachbarn überleitet. Hochgedämmte Innen- und Außenpaneele aus Holz ermöglichten ein Haus im KFW 70 Standard, dessen Fassaden dennoch ein Glasanteil von 55 % besitzen. Simpel und leicht versetzbar sind Innen hingegen die Holzständerkonstruktionen fast aller Raumteiler. Industriell einfach sind die Stahlkonstruktionen der blickdurchlässigen Balkonbänder, die teilweise vergessen machen wie unterschiedlich die Fensterelemente jeder Wohnung variieren.

Nach allen Seiten gleichwertig implantiert sich R50 in sein Umfeld, dessen Architekten immer auch die Frage im Blick behielten: „Was kann das Haus für die Stadt tun?“. Weshalb neben der sehr

offenen Gestaltung des unbebauten Grundstücksteils vielen Passanten immer wieder der 2-geschossiger Gemeinschaftsraum ins Auge fällt, der leicht versenkt, aber nach Außen völlig gläsern auf eine andere, eine offenere Beziehung zur Stadt aufmerksam macht. Wie auch der versenkte, von der Straße abgerückte und über eine Rampe erreichbare Hauseingang unter dem Haus manche Passanten nachhaltig irritiert. Verständlich sind beide nur als Paar, als ein Angebot, den Weg ins Haus als Lebensraum zu nutzen, zu einem Regen geschützten Plausch unter Nachbarn, zu einer Erweiterung des Gemeinschaftsraums im Sommer über die Rampe hinweg in den Garten hinein.

Am Ende überschritten die Architekten zwar mit 2 350 € knapp die anvisierten Quadratmeterkosten, aber darin enthalten sind auch alle wertvollen Gemeinschaftsräume, die R50 über von vielen anderen Baugruppenhäuser unterscheidet, wo oft nur wenig Gemeinschaft zu finden ist. Die alternative „taz“ fand für das Projekt R50 den richtigen Titel „Jeder für sich und alle zusammen“. Mit Herstellungskosten von 1 532 €/m² (brutto), bezogen auf die 2 506 m² Hauptnutzflächen, bauten ifau und Jesko Fezer mit Heide & von Beckerath sehr preiswert, die längst schon ihr Knowhow für ein weit größeres Berliner Hausprojekt einsetzen, das nun eine Baugenossenschaft mit

einer Baugruppe zu verbinden sucht.