Stadt der Nachbarschaften

Kleinräumige Quartiersentwicklungen sind wesentlich besser in der Lage, einen geeigneten

Rahmen für die qualitätsvolle Weiterentwicklung unserer Städte zu schaffen als

visionäre Großprojekte.

Vorwürfe

Beinahe jede Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit über Städtebau und Stadtplanung wird im Augenblick dominiert von einer schier unendlichen Flut von Vorwürfen und Schuldzuweisungen. Wir bauen zu viel und das Falsche! Die Mobilitätskonzepte funktionieren nicht mehr! Wir zerstören durch die Innenentwicklung die städtischen Freiräume! Neu entstandene Quartiere sind gesichtslos und entwickeln keine Identität! Die Entscheidungs- und Planungsprozesse sind nicht transparent!

Niemand kann diese Stimmung ignorieren. Die Politik und die Fachwelt sind bemüht, aber schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. Es herrscht eine Art stag-nierende Hektik.

Es scheint niemand zuständig zu sein. Bei der Bodenpolitik fühlen sich die Kommunen von den Bundes- und Landesbehörden im Stich gelassen. Die Förderprogramme sind oft zu langwierig und kompliziert. Andererseits sind sich alle Akteure einig, dass sich diese Fragen nicht von selbst erledigen werden. Das Kuratorium der IBA in Heidelberg hat es unmissverständlich formuliert: „Die Stadt von morgen wird sich insbesondere über die Qualität des Städtebaus beweisen“. (1)

Pläne und Visionen

An Plänen und verheißungsvollen Visualisierungen mangelt es nicht. Auf Immobilienmessen werden immer wieder neue Großprojekte präsentiert und keine Stadt kann es sich leisten, hier nicht präsent zu sein und voller Selbstbewusstsein schöne Zukunftsbilder zu zeichnen. Die Realität sieht anders aus. Die gebauten Ergebnisse sind oft nicht überzeugend und haben mit den schönen Bildern aus den ursprünglichen Planungen nicht viel zu tun. Die städtebaulichen Entwürfe werden oft als stabile Gerüste beschrieben, die erst mal mit Chiffren oder Platzhaltern ausgefüllt sind. Durch den meist sehr langen Zeitraum der Realisierung und unterschiedliche Zuständigkeiten werden die ursprünglichen Pläne verändert und pragmatisch angepasst. Am Ende fühlt sich niemand verantwortlich.

Wachstum und Planung

In diesem Zusammenhang spricht die Öffentlichkeit oft von den schönen gewachsenen Städten und Quartieren. Dabei suggeriert der Begriff Wachstum einen kontinuierlichen Vorgang, der nach gewissen Automatismen oder besser nach „Naturgesetzen“ abläuft. Der Begriff ist aber in diesem oft verwendeten Zusammenhang irreführend. Das Wachstum unserer Städte war und ist immer ein Resultat von Planung und Realisierung. „Das auslösende Moment für einen Planungsprozess ist immer der Wunsch nach Veränderung. Am Ende eines Planungsprozesses soll etwas anders sein als jetzt – und natürlich nach Möglichkeit auch besser,“ schreibt der Planungstheoretiker Walter Schönwandt. (2)

Die Städte allerdings verändern ihr Gesicht mit Vehemenz. Während man vor zwei Jahrzehnten noch davon ausging, dass die mitteleuropäische Stadt gebaut ist und nur noch gepflegt werden muss, kann man heute beobachten, wie schnell sich die Substanz verändert. Die Triebfedern dieser Entwicklungen sind die gestiegenen technischen Anforderungen und der stark veränderte ökonomische Hintergrund. Dazu kommen der Standortwettbewerb, durch den demografischen Wandel, veränderte Wohnbedürfnisse und die Anpassungserfordernisse durch den klimagerechten und ökologischen Stadtumbau. Unter diesen Bedingungen entsteht heute Architektur.

Wer baut für wen?

Die Vorstellung, dass ein Bauherr mit seinem Architekten über sein Haus und seine Wohnung philosophiert, scheint heute eher eine Ausnahme zu sein. Dieses Erarbeiten und Verhandeln eines sehr individuellen Projekts wird heute ersetzt durch eine professionalisierte Projektentwicklung. Hierbei wird das Gebäude oder das Quartier auf eine bestimmte Nutzergruppe mit ihren vermeintlichen Bedürfnissen und Vorlieben zugeschnitten. Was im ersten Fall ein klares Ergebnis einer bestimmten Zusammenarbeit ist, bleibt im zweiten Fall ein Prozess mit vielen Unbekannten.

Zauberwort Urbanität

Wie kommen wir also zu einer lebenswerten und zukunftsfähigen Stadt? In diesem Zusammenhang fällt immer wieder der Begriff „Urbanität“. Er wird sehr unterschiedlich benutzt und gibt eher ein subjektives Empfinden wieder, als einen definierbaren Zustand oder aber ein Rezept. Was in Hamburg funktioniert, kann in Berlin ein Desaster sein.

Es sind fast alle Versuche gescheitert, Urbanität planbar zu machen. Ungeplante Urbanität scheint dagegen eher flüchtig zu sein, wenn man sie instrumentalisieren will. Eine gesicherte Erkenntnis ist aber, dass ein schematisches Hantieren mit Dichtewerten und Mischungsverhältnissen nicht das entstehen lässt, was wir unter einem lebenswerten städtischen Umfeld verstehen.

Die Stadt Tübingen hat seit den 1980er-Jahren versucht, ihre Stadtentwicklung konsequent nach ökologischen Gesichtspunkten auszurichten. Ihre „Ökoquartiere“ sind weltberühmt und sie stellt sich konsequent als „Grüne Stadt“ dar. Ob dies tatsächlich so ist, kann man schwer beurteilen. Das Quantifizieren und Zertifizieren dieser Begriffe fällt schwer und die Erkenntnisse sind oft nicht übertragbar. Trotzdem ist es gelungen, diese eher abstrakten Ziele in ein konkretes Handeln umzusetzen. Die Quartiere und Gebäude sehen tatsächlich anders aus. Der entscheidende Faktor war aber nicht die technische oder ökologische Innovation, sondern die Erkenntnis, dass Städte weniger als großes Gebilde, sondern eher als kleinräumige, heterogene Strukturen funktionieren.

Quartiere und Nachbarschaften

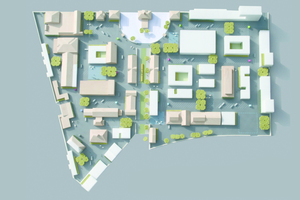

Diese kleinräumigen Quartiersentwicklungen sind nach unserer Erfahrung viel besser in der Lage, einen geeigneten Rahmen für die anstehenden Transformationsprozesse zu schaffen als visionäre Großprojekte. Wenn eine Stadt artikulieren kann, welche Ziele sie grundsätzlich und langfristig verfolgen will und das in einem öffentlichen Prozess auch manifestiert (3), können sehr viel einfacher weitere Planungen daraus abgeleitet werden. Auf dieser Grundlage können dann überschaubare Quartiere neu entwickelt oder weitergedacht werden, die sich als stadträumliche und sozialräumliche Ein-

heiten verstehen.

Bei den Beispielen aus Köln und Karlsruhe ging es um eine Interpretation und Anreicherung der jeweiligen lokalen Bedingungen. Jedes Quartier hat seine Mentalität, seine Historie und seine Potenziale. Wenn man es schafft, diesen „Nerv“ zu treffen, können sich alle weiteren Bedingungen daran orientieren. Die Beispiele gehen unterschiedlich mit Nutzungsmischungen und baulichen Dichten um. Sie konnten nur entstehen, weil sie in lang angelegten kooperativen Planungsprozessen realisiert wurden.

Nach unserer Überzeugung zeigen die Beispiele, dass es keine schnellen Rezepte geben kann. Die qualitätsvolle Weiterentwicklung unserer Städte ist ein anstrengendes und sehr komplexes Unterfangen mit vielen Unbekannten. Aber es gibt kein Zurück. Die Anforderungen der Zukunft verlangen von allen Akteuren ein klares Bekenntnis zur kontrollierten und mutigen Veränderung der Stadt. Allerdings muss die Planung einen nachvollziehbaren Weg aufzeigen, ohne die bestehenden Qualitäten zu zerstören oder in Frage zu stellen.

Literatur

[1] https://iba.heidelberg.de/deutsch/projekte/phvision-patrick-henry-village.html

[2] Schönwandt, Komplexe Probleme lösen, 2013 jovis verlag Berlin. S. 8-9

[3] z.B. Neppl (Red.), Auf dem Weg zum Räumlichen Leitbild Karlsruhe, KIT Hrsg. Stadt Karlsruhe 2015