Mammon, Stein und Eisen

Kulturzentrum in Santiago de Compostella/E

Mit Stahl, Granit und Glas baut Peter Eisenman ein Gebäudeensemble, das zum Leuchtturm für Galizien werden soll, die Cidade da Cultura de Galicia. Doch seit dem Wettbewerb vor zwölf Jahren änderte sich viel, im Entwurf und in Galizien.

Das Taxi donnert auf einer schmal geschlängelten Straße in Richtung Santiago de Compostela, der Stadt des heiligen Jakobs. Noch ein Hügel, da tauchen sie auf : Die Spitzen der mächtigen Kathedrale zuerst. Dann er hebt sich auf einer Hügelkuppe weiter südlich die Glasfassade der Cidade, geschwungen wie der schuppige Kopf eines Reptils. Das ist Santiago heute, eine Kleinstadt voll religiösem Mythos und bemoostem Granitstein. Und mit einer Großbaustelle, auf der die Cidade da Cultura de Galicia, die Stadt der Kultur Galiziens wächst.

Warum eigentlich eine Kulturstadt?

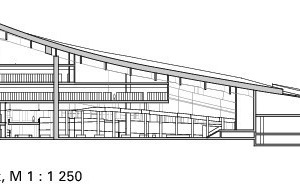

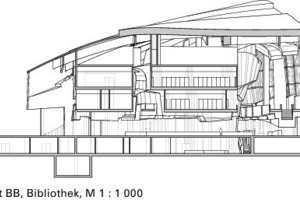

Der Sprecher der Stiftung der Cidade erklärt: „Bei unserem Projekt geht es darum, einen Ort zu schaffen, der sich der Kultur Galiziens, der Kunst, der Literatur widmet - ein Ort für die Menschen in Galizien, mehr als für die Stadt Santiago.“ 1999 entschied sich die galizische Regierung zum Bau einer Stadt der Kultur und lud elf international bekannte Architekten zum Wettbewerb ein. Das Raumprogramm war ein Theater, eine Bibliothek, ein Archiv, ein Kunstzentrum, ein Museum und ein Verwaltungsgebäude. Vor allem aber war es groß, insgesamt sind es nun fast 150 000 m2 Bruttogeschossfläche. Ein mächtiges Bauvolumen, das auf der Anhöhe Monte Gaiás errichtet wurde. Der Bauplatz liegt außerhalb von Santiago, aber an der strategisch wichtigen Autobahn, die die Provinz mit ihrer Hauptstadt verbindet. Peter Eisenmans Entwurf überzeugte damals mit einer Kubatur, die Landschaft und Gebäude zu einem Ganzen verschmelzen ließ.

Stadt, Land, Landschaft

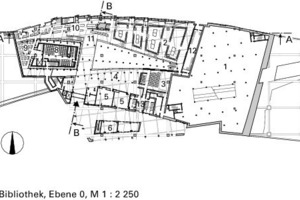

Zwischen all dem satten Galiziengrün kontrastiert nun das helle Granit der Cidade, von fern wirkt es wie ein Gebäudekomplex. Tatsächlich aber teilen schmale Schnitte die Masse in sechs einzelne Baukörper und bilden enge Gassen zwischen den Volumen. Auf dem Hauptzugang zur Cidade taucht man zwischen den granitbedeckten Dächern von Archiv und Museum ein, gelangt in eine tiefe Schlucht mit Arkaden, Vor- und Rücksprüngen und erreicht dahinter einen weiten Platz. Schulkin der laufen dort kreischend die geneigte Fläche fast bis zum Dach des Museums hinauf, der Wind fegt eisig über den Stein und über die Dachebenen, die sich leicht schief vom Boden in die Höhe winden. Von Santiago aus, so liest es sich noch im Wettbewerbsmodell, soll die Dachlandschaft die Ansicht prägen.

Rastern, der Ordnung wegen

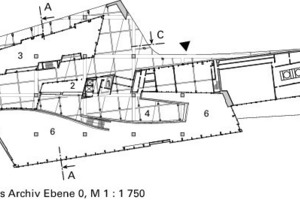

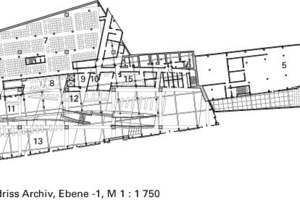

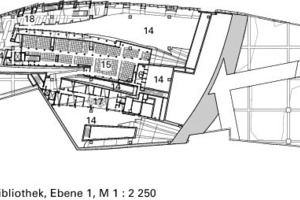

Typisch für Eisenman ist das geometrisch-geistige Konstrukt, das der Ordnung des Entwurfs zu Grunde liegt: Zum Einen überträgt Eisenman den Maßstab der Altstadt Santiagos auf den Monte Gaiás und legt damit die Größe und die äußeren Bebauungslinien fest. Die Cidade entspricht also in ihrer enormen Ausdehnung dem Stadtkern Santiagos. Für die Organisation innerhalb dieses Baufeldes legt er vier Strukturen übereinander. Zwei flächige Raster bilden die Grundlage: In Nord-Süd- und Ost-West-Richtung organisiert ein striktes 16 x 20 m Raster den Bauplatz, auf dessen Kreuzungspunkten quadratische Stützen die Grundkonstruktion tragen. Die Stützenbreite von 1,2 m definiert die Breite der Rasterbänder, die sich mit braunem Granit im Fußboden und als tiefe Einschnitte im Dachrelief abzeichnen. Ein weiteres Raster organisiert die Einbauten, das Innere der Gebäude. Es ist um sieben Grad zum Grundraster verdreht und mit Quadraten von acht Metern Seitenlänge kleiner parzelliert. Sichtbar ist der Unterschied vor allem durch die Rundstützen an den Kreuzungspunkten und in der Ausgestaltung des Rasters – die nur 60 cm breiten Bänder in Dach und Fußboden. Zwei weitere, diesmal räumliche Raster, liegen über der flächigen Quadratur: Die „Flowlines“, die horizontal und in Ost-West-Richtung verlaufend die Topographie nachzeichnen, eine Art Höhenlinienraster für die Gebäude, und die „Deformationlines“, in Nord-Süd-Richtung verlaufende Linien, die in die Dreidimensionale projiziert sind und die die Kubatur und Fassade parzellieren wie bei einem zerbrochenen Spiegel.

Es ist ein komplexes Ordnungssystem, das ohne die Berechnung am Computer nicht konsequent zu lösen wäre. Bei allen Verbindungsknoten, Übergängen und Fassadenanschlüssen der Stahlkonstruktion und der Granit-Glas-Haut entscheidet das Konstrukt, wie Maroño Cal erklärt: „Alle Details resultieren logisch aus dem Raster. Und bei jedem fraglichen Detail hat Peter Eisenman selbst entschieden, wie es ausgeführt werden soll. Kompliziert dabei war nicht die Umsetzung einzelner Details, sondern Details zu entwickeln, die für alle Gebäude gleichermaßen funktionieren. Die Schwierigkeit lag in der Größe des Projektes.“

Wie in den Gassen der Cidade wechseln auch im Innern die Raumeindrücke: von intim zu weit, von dunkel zu hell, von leise zu laut. Ist hier noch die Raumdecke fast in Reichweite, erlebt man einige Schritte weiter auf den Galerien enorme Raumhöhen vom Souterrain bis an die obere Gebäudehülle.

Gekurvte Emporen, geschwungene Treppenaufgänge und amorph abgesenkte Deckenplatten, schnell schwindet dabei die Orientierung. Das Raumerlebnis bleibt eine Überraschung, situativ. Je nach Tageslicht, Geräuschkulisse und Perspektive verändert sich das riesige Reptil, dort, hinter einem Hügel in Galizien.

Interview:

Was waren eigentlich die Erwartungen an die Kulturstadt?

Roberto Varela: Mit der Errichtung der Kulturstadt möchte man Galizien um einen „Kulturpol“ bereichern, ein neues Element ein Raum für Kunst für „Kulturpilgerer“. Man suchte eine Plattform, auf der galizische Künstler und Kreative ihre Arbeiten vor einem weltweiten Publikum ausstellen können und mit der man so die Internationalisierung der galizischen Kultur fördert. Dafür suchte man eine Infrastruktur, die auch eine Ikone der Architektur des 21. Jahrhunderts sein würde, und organisierte einen internationalen Wettbewerb mit Architekten, die weltweit ein hohes Ansehen genießen, wie Jean Nouvel, Dominique Perrault, Rem Kohlhaas oder Steven Holl, außerdem einige der besten spanischen und galizischen Architekten.

Aber warum haben Sie denn überhaupt international bekannte Architekten zum Wettbewerb geladen? Das Projekt soll sich der galizischen Kultur widmen, hätte man dann nicht galizische Architekten auswählen sollen?

Antonio Maroño Cal: „In der ersten Runde haben wir einen offenen Wettbewerb ausgeschrieben, alle Architekten, die wollten konnten also daran teilnehmen. Danach hat man eine Auswahl getroffen, eines der Kriterien war auch die Erfahrung der Büros. So hat man zwölf Kandidaten ausgewählt, darunter auch zwei galizische und weitere drei spanische Architekten, die übrigen waren Architekten aus anderen Ländern. Es gab also im Wettbewerb galizische und spanische Architekten.“

Und wurden die anfänglichen Erwartungen schon erfüllt oder bleiben es überhaupt die gleichen?

Varela: Ja, die Erwartungen bleiben die gleichen und, drei Monate nach der Einweihung der ersten zwei Gebäude zeigt die Bilanz, dass man sich in eine gute Richtung bewegt. Bald haben wir den 100 000 Besucher in noch nicht einmal drei Monaten und das, ohne dass das Museum schon eröffnet ist. Also nur mit der Bibliothek und dem galizischen Archiv. Daraus wird klar, es gibt ein intensives Interesse seitens der Bevölkerung.

Man hat bereits internationale Ausstellungen organisiert, wie zum Beispiel die der Fotografin Cándida Höfer, aber auch Ausstellungen, die der Welt das Beste unserer Kultur in Galizien zeigen sollen, wie die „Exlibris Gallaeciae. Zwei Bücher aus Galizien”. Derzeit sind literarische Zirkel in der Vorbereitung, Kindertheater, internationale Kongresse, Ausstellungen und Installationen, Jazz- und klassische Konzerte und vieles mehr.

Aber Spanien heute ist anders als noch Ende der 90er Jahre. Mit der unerwartet schweren Krise ist das Projekt starker Kritik ausgesetzt, vor allem wegen der Kosten und der Größe des Projektes. Wenn Sie noch einmal am Anfang des gesamten Projektes stünde, was würden Sie in der Entwicklung des Projektes ändern?

Varela: Die Situation in Spanien hat sich geändert, das stimmt. Wir leben in einer ökonomisch schwierigen Zeit. Das Projekt Kulturstadt wurde vor einer Dekade begonnen, damals hätte niemand die Krise so vorhersehen können. Das Projekt kann man nur im Kontext bewerten und verstehen, im Jahr 1999, einer Zeit, in der andere Städte wie Bilbao, Valencia oder Barcelona ähnliche Projekte auf den Weg brachten. Nun, wo das Projekt Kulturstadt weit fortgeschritten ist, änderte sich die ökonomische Situation und wir befinden uns in diesem Umfeld der Krise. Also fragen wir nun, was tun? Das ist unsere Antwort: Wir glauben, dass Kultur eine Investition ist und wir sind überzeugt, dass diese Infrastruktur eine sehr gute Rendite haben wird. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir derzeit nicht sehr schnell voranschreiten können. Daher, auch wenn wir die Kulturstadt fertigstellen werden, muss sich der Rhythmus der Investition an die Situation anpassen.

Kritik

Was hat die Cidade nicht schon Schlagzeilen gemacht: El país, la vanguardia und auch die Süddeutsche berichteten. Aber nicht so, wie es die Investoren gerne hätten; das liegt vor allem am Geld. Im kriselnden Spanien, wo Millionen Menschen auf Arbeitssuche sind und auf Kreditschulden sitzen, wirken die ca. 373 Millionen € Projektkosten – 108 Millionen € waren 1999 noch geplant – größenwahnsinnig. Doch die Idee zur Stadt der Kultur stammt aus den 90er Jahren, als mehrere Großprojekte die Bauwirtschaft und den Aufschwung in Spanien beflügelten. Die Hoffnungen, Galizien mit der Kulturstadt zum wirtschaftlichen Aufschwung zu verhelfen, waren damals und sind auch heute bei den Initiatoren groß. Allerdings gehen die Erfolge der vorangegangenen Großprojekte auch auf die synergetische Behebung urbaner Mängel zurück: Die Bebauung einer Konversionsfläche schloss nicht nur bauliche, sondern auch infrastrukturelle Lücken und unterstützte zudem die Kultur. Die Cidade dagegen steht für sich, auf dem grünen Hügel, und nebenan liegt eine Kleinstadt.

Das Projekt ist rein inhaltlich motiviert, eine städtebauliche Notwendigkeit gibt es nicht. Das trübt nicht zwangsläufig die Erfolgsaussichten, erschwert aber die Akzeptanz des Projektes bei den Bürgern, die ohnehin durch das gestiegene Baubudget verärgert sind. Die Verdreifachung der Baukosten über eine lange Projektzeit ist symptomatisch für öffentliche Prestigebauten, in Spanien wie in Deutschland. Die Krise machte die Baumillionen der Cidade zum Politikum und zum Desaster für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Verteuerung resultierte aus vielen politischen, wirtschaftlichen und planerischen Fehleinschätzungen, die mit dem heutigen Zeitabstand und den Erfahrungen der Krise leichter zu erkennen, nicht aber mehr zu beheben sind. Vor allem, weil es keine alternative Entwicklungsszenarien gibt. Jedes nicht fertiggestellte Gebäude fehlt im Gesamtbild, wie die Stiftung der Cidade erklärt: „Wir sind entschlossen, das Projekt fertigzustellen, denn ließe man es so, wie es derzeit ist, wäre es, um Peter Eisenman zu zitieren, wie eine Lächeln mit Zahnlücke.“ Der Vorwurf der Geldverschwendung lastet derart schwer auf dem Projekt, dass die Architektur in den Hintergrund gerät.

Dabei ist Eisenmans Idee, die Hügellandschaft Galiziens im Bauwerk fortzuführen, nachvollziehbar und überzeugend. Auch bei der Projektbegehung beeindruckt der Wechsel der Raumatmosphären. Die Raster und Linien scheinen logische Parameter; daran eisern festzuhalten, müsste demnach den objektiv besten Entwurf auswerfen. Aber die vielen Raster, die Ordnung schaffen sollen, stiften Verwirrung. Ein Faltbüchlein erläutert die Idee Eisenmans für Besucher, rund ein dutzend Seiten voller Erklärungen, Skizzen, Pfeile und Zahlen. „Die Cidade ist eine Arbeit mit einem hohen künstlerischen Anspruch,“ schreibt die Stiftung. Alles ordnet sich diesem Anspruch unter, auch die Funktion – leider. Die vielen Material- und Fassadenbrüche irritieren vielleicht nur.

Schwerer wiegen die dadurch entstehenden Einbußen für die Nutzbarkeit: Doppelte Stützenreihen mögen dem Raster entsprechen, verstellen aber nutzbare Flächen; großzügige Räume sind spannend für das Raumgefühl, lassen aber Ausstellungsplatz enorm schrumpfen, amorph geschwungene Bibliotheksregale fördern ebenso das Konzept, nicht aber die Nutzung. Doch kommt jede Kritik an den Baukosten und am Projekt zu spät. Es gibt nur eine Option: Weiter investieren und auf den Erfolg hoffen. Denn eine weitere Ruine aus den bauberauschten Jahren wünscht man Spanien wirklich nicht.

Alle Texte: Rosa Grewe, Barcelona