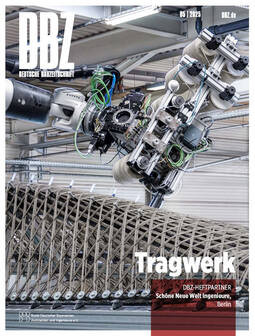

Digitalisierung in der Tragwerksplanung

– zwischen Effizienz und Entfremdung

Inwieweit führen digitale Prozesse zu Problemen, die man ohne sie nie gehabt hätte? Und wie befreien wir unser Denken und Planen von der gleichmacherischen Semantik immer neuer Tools und Apps? Ein kritischer Blick auf eine fragmentierte Softwarelandschaft und den Wert von Spezialisten.

Wir leben in einer aufregenden und manchmal auch herausfordernden Zeit! Digitale Technologien verändern mit exponentieller Beschleunigung die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Unser Kommunikationsverhalten und unsere Arbeitsweise haben sich zum Beispiel seit der Pandemie und der notwendig gewordenen Digitalisierung der Kommunikation nachhaltig verändert. Dienstreisen haben sich reduziert, einige Büros sehen wie Call Center aus.

Eine weitere digitale Technologie, die Künstliche Intelligenz, sorgt seit ein paar Jahren für Veränderungen im Umgang damit, wie wir Wissen konsumieren oder mit Fremdsprachen umgehen. Mit Start des Jahres 2025 haben die großen Tech-Firmen des Silicon Valleys das Zeitalter der KI-Agenten verkündet. Agenten sind autonome KI-Systeme, die anders als die bisher bekannten KI-Assistenten nicht Inputs übersetzen, zusammenfassen oder Antworten auf Fragen liefern, sondern Aufgaben eigenständig abarbeiten – beispielsweise Recherchen für den anstehenden Kundentermin durchführen. Der kürzliche Fortschritt bei den „Reasoning Modellen“ sorgt dafür, dass manchem Business Consultant demnächst die Farbe aus dem Gesicht weichen dürfte.

Digitale Technologien verändern also in vielerlei Hinsicht unser Leben, aber wie verändern sie das Bauwesen und im Speziellen die Tragwerksplanung? Sind die Versprechen von Effizienzsteigerung nur leere Worthülsen von ausgefuchsten Marketingabteilungen der Softwareindustrie? Wieso tun wir uns bei manchen Themen so schwer (z. B. BIM-Implementierung), während die Verwendung von KI-Assistenten uns beispielsweise leicht von der Hand geht? Was verändert sich zum Positiven oder Negativen? Beginnend mit der Digitalisierung von CAD arbeitet sich der Beitrag zur digitalen Tragwerksberechnung vor. Schließlich fällt ein kurzer Blick auf die bis heute medial omnipräsente KI: Ohne intelligente Fragestellung gibt es keine intelligente Antwort.

CAD/BIM/Parametric Design – Reality Check

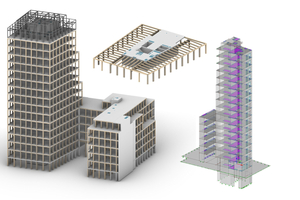

Aus dem 3D-CAD-Bereich haben sich zwei unterschiedliche Arbeitsweisen entwickelt: das klassische Modelling, in der jetzigen Inkarnation als Building Information Modelling (kurz BIM), und das Parametric Design.

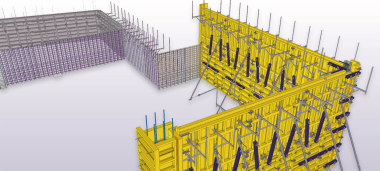

Was BIM bedeutet, ist auch im Jahr 2025 noch eine ermüdende Streitfrage. Für die Pragmatiker ist es ein Tool, für die anderen Enthusiasten ein technologisch gestützter digitaler Prozess zur Planung, zum Bau und zum Betrieb von Bauwerken. Dritte erklären BIM als Methode schlichtweg für tot. Rein auf der Anwendungsebene führen die Programme unbestreitbar nach einer nicht zu unterschätzenden Implementierungsphase zu einer Effizienzsteigerung, da Planansichten automatisiert abgeleitet bzw. bestimmte Prozesse vereinfacht werden, wie zum Beispiel die Schlitz und Durchbruchsplanung.

Auch wenn diese schöne neue Welt vieles ermöglicht, die Lernkurve ist steil und das passt eben nicht in die derzeitige Realität des Arbeitsmarkts. Nicht jeder neue Mitarbeiter bringt die Software-Skills mit und muss daher erst einmal eingearbeitet werden, was das On-Boarding verlängert. Mitarbeiter-Retention ist im gleichen Maße eine große Herausforderung.

Die Prozessebene der BIM-Planung scheint sich vertraglich immer mehr zu etablieren, auch vermehrt bei öffentlichen Auftraggebern. Das erhöht den Druck auf die Planer, die ihre Implementierung ankurbeln müssen, um in VGV-Verfahren die Punkte zu kriegen. Abhängig vom Auftraggeber bzw. seinem Berater können Anforderungen/Prozesse mit Augenmaß gestaltet sein oder halt überfordernd und kostenintensiv. Aufgrund der sehr prozessualen Denkweise, der in manchen Fällen hohen Komplexität und dem speziellen Vokabular ist vermehrt eine Aufspaltung zwischen Planungs- und BIM-Team festzustellen – ob dies für eine Transformation in der Baubranche langfristig sinnvoll ist, wird die Zukunft zeigen.

Die größte wirtschaftliche Herausforderung bei der BIM-Planung ist nach wie vor der Datenaustausch. Das IFC-Schema, als 3D-Datenmodell des Bauwesens, wurde bis dato nicht für native Importe entwickelt. Vermutlich, da jedes CAD-System eine eigene Logik der Geometrieerzeugung und Datenstruktur besitzt und Datenübertragung immer mit Verlusten behaftet ist – ähnlich wie bei der menschlichen Kommunikation (Sender-Empfänger-Modell). Das gilt aber nur, wenn man nicht in der gleichen Softwareumgebung arbeitet (Autodesk Kosmos & Co.).

Die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen erfolgt daher bildlich gesprochen in einer Art Abzeichnen mit digitalem Transparentpapier. BIM-Projekte, die für den Tragwerksplaner vertraglich in LP2 oder LP3 mit einem autarken Tragwerksmodell beginnen, können für Objektplaner und Ingenieure zu einem Pingpong-Spiel der Änderungsverfolgung und des gegenseitigen Abzeichnens ausarten, wenn die Prozesse nicht hinterfragt werden.

Mit der Modell-basierten Planung sind Issue Management Systeme (BCF) für die Kommunikation von Aufgaben mittlerweile Best Practice.

E-Mails sind zumeist nur noch für Kommunikation außerhalb des Modell-Kontexts erwünscht. Die große Herausforderung besteht nun darin, dass viele Ingenieure für sich das PDF als Kommunikationsmedium erschlossen haben. Viele BCF-Tools unterstützen aber 2D meist nur eingeschränkt bzw. sind im User Interface überstrukturiert. Beides führt dazu, dass Software-Experten meistens gut mit diesen Systemen interagieren können, der Planer im Projektdruck aber auf das Gewohnte zurückspringt – sehr zum Unmut mancher AG-seitigen BIM-Manager. Die Lösung kann hier nur in der Vereinfachung und nicht im Zwang liegen.

Auch aus BIM-Software abgeleitete Berechnungsmodelle sind gut oder schlecht, abhängig von der CAD-Software bzw. dem Korrekturmechanismus der FE-Software. Gute Ansätze werden hier von Sofistik gemacht, die sich mit einem Plug-in direkt in Autodesk Revit integrieren. Bollinger+Grohmann (B+G) hat die Ansätze des BIM-Berechnungsmodells aufgrund seiner Workflows mit Rhino/Grasshopper/Karamba3D bewusst verworfen.

Einen pragmatischeren Weg hat das Parametric Designs eingeschlagen. Darunter versteht man die Entwicklung von Geometrie mittels Code, meistens visueller Programmierung (z. B. mit Grasshopper). Seinen Ursprung hatte es bei der Erzeugung komplexer Geometrien. Die Werkzeuge werden mittlerweile jedoch auch stark für die Automatisierung von Workflows verwendet. Parametric Design lässt sich aufgrund seiner Komplexität nicht leicht implementieren. Die Skills entstehen nur durch intrinsische Motivation und Ausdauer, ähnlich wie es bei den klassischen Programmiersprachen der Fall ist. Nur ein Bruchteil der Planer meistert diese Fähigkeiten. Die erzeugten Scripte können nur selten als Softwareersatz betrachtet werden und bedürfen meistens den Entwickler als Anwender.

Im Gegensatz zur BIM-Planung zeigen sich die Vorteile viel direkter und nachvollziehbarer, es bedarf auch keiner Meta-Ebene, um Vorteile zu erklären. Ein gutes Beispiel ist der mit Schneider+Schumacher entwickelte Buchmesse- Pavillon, der in einem durchgängig digitalen Workflow von Planung, Berechnung bis zur Fertigung gescriptet wurde. Solche Kollaborationen, aber auch gut durchdachte holistische Workflows, sind leider eine Seltenheit.

Die Grenzen von BIM und Parametrik verschmelzen seit langem, wodurch sich Parametrik-Experten immer mehr in der BIM-Sphäre bewegen.

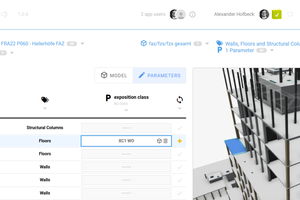

Neben den beschriebenen Tools (Alter von 20-40 Jahre) entsteht gerade eine neue Generation von Anwendungen (Motif, Snaptrude, Speckle und Quonic), die eine leichtere Zugänglichkeit haben werden. Speckle beispielsweise ist auf Interoperabilität, Kollaboration, Datenhaltung und Automatisierung von Abläufen spezialisiert und lässt sich auch für den Nicht-Experten gut händeln. Von Seiten B+G wurde damit begonnen, Anwendungen und Workflows auf Speckle-Basis zu erarbeiten. Beispielhaft wurde eine App entwickelt, die eine Datenanreicherung von Speckle-Modellen erlaubt (Beispiel: Bauingenieur ergänzt Werte im Architekturmodell). Das erleichtert in einigen Projekten bereits die Abläufe.

Wie ändert sich die Tragwerksberechnung?

Wie bereits im letzten Abschnitt angeschnitten, verändern sich die großen Berechnungssysteme weiter, um auch mit den Daten aus BIM-Tools arbeiten zu können. Viele Modelle erfordern einer Nachbearbeitung, zum Beispiel müssen Gelenke händisch hinzugefügt werden. Ab dem Zeitpunkt der Modifikation beginnt der Medienbruch und die Modelle werden in zwei Umgebungen separat gepflegt. Parametrische Workflows erlauben hier flexiblere Workflows. Nun aber zum entscheidenden Punkt. Nicht immer ist ein komplexes 3D-Berechnungsmodell notwendig und in vielen Fällen auch nicht sinnvoll. Viele Nachweise (z. B. Anschlüsse) werden autark vom BIM-Modell geführt, oft auch mit MS Excel, mit allen Vor- und Nachteilen – vom Vorzeichenfehler bis hin zum falschen Zellenbezug. Die statische Berechnung braucht nach wie vor den Ingenieur. Parallel werden die Berechnungen digitaler, dafür sorgen Start-Ups wie Viktor.AI, Enji und Calctree.

KI in der Tragwerksplanung

Mit dem Release der „Reasoning Modelle“ wurden große Schritte gemacht, denn diese arbeiten in Gedankenschritten und können anhand von Rückfragen präzisere Antworten liefern. Berechtigterweise kann man die Frage stellen, ob diese Modelle auch schon fit für die Tragwerksplanung sind. Sprich, wie gut ist das Fachwissen der Modelle und können diese Zusammenhänge verstehen und Tragwerke berechnen? Wissensabfragen unterliegen gelegentlich Halluzinationen, das Modell rät also die Antwort und verhält sich wie ein sehr selbstbewusster, aber nicht immer zuverlässiger Kollege. Das liegt unter anderem am fehlenden Domainwissen und am Generalisten-Ansatz der Modelle. Um präzisere Antworten zu erhalten, ist das Fachwissen der Disziplin notwendig und das findet sich in unseren „kuratierten“ Berichten, Fachbüchern, aktuellen Normen und in den Best-Practice-Dokumenten der Büros. Um an dieses Wissen zu kommen, reicht es nicht, PDFs zu sammeln. Die Daten müssen maschinenlesbar extrahiert und bereinigt werden, bevor sie für ein Training (welcher Planer kann sich AI-Researcher leisten?) oder für ein Retrieval-Augmented-Generation-System (RAG) verwendet werden können. Nicht immer wird verstanden, dass das neue Zeitalter weitaus mehr als nur eine Subskription kostet.

Bei der statischen Berechnung ist es komplexer. Einerseits bedarf es einer Logik der Zusammenhänge, das zugehörige Formelwerk und mechanische Verständnis und dann noch die korrekte Mathematik. Nicht immer gilt bei den Sprachmodellen: 2 + 2 = 4. Gelegentlich ist auch 3 oder 5 das Ergebnis. Die neuesten Modellgenerationen haben sich trotz gelegentlicher Dyskalkulie stark verbessert. Dennoch ist der Weg hin zum Ingenieurverständnis noch ein weiter.

Conclusio: Vom Charme des Imperfekten

„Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein“, so ein Zitat aus dem Film Metropolis von Fritz Lang. Übertragen auf die Baukultur könnte man es so deuten, dass die Seele unserer gebauten Umwelt von der Kreativität, dem Diskurs und dem Imperfekten lebt. Nur dadurch landen wir nicht bei der seelenlosen Monokultur. Moderne Tools und (digitale) Prozesse sind mittlerweile unabdingbare Vehikel, die uns dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten und Fehler zu vermeiden. Letzteres aber nur, wenn wir uns von dem Digitalen und Prozessualen nicht übermannen lassen. Irgendwann mögen wir vielleicht von der KI ersetzt werden – dann sind sowohl Architekten als auch Fachplaner nicht mehr notwendig – die Frage ist nur, ob wir in diesen Bauwerken der Zukunft leben wollen.

P. S. Bei der Erarbeitung dieses Artikels ist keine künstliche Intelligenz zu Schaden gekommen.