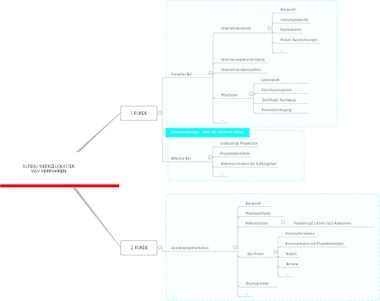

Eignungsprüfung bei der öffentlichen Ausschreibung

Im Vergaberecht spielt die Eignungsprüfung die entscheidende Rolle bei der Auswahl des geeigneten Unternehmens. Allerdings stößt sie bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen an ihre Grenzen, da sie stark von den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Freiberuflers abhängen. Ein Beitrag für Vergaben oberhalb des EU-Schwellenwertes.

Auch wenn momentan die Streichung von § 3, Abs. 7 S.2 VgV die Vergabewelt beschäftigt, bleibt die Eignungsprüfung auch weiterhin ein zentrales Element des Vergaberechts. Sie stellt sicher, dass Aufträge nur an zuverlässige Unternehmen vergeben werden und dient als Vorfilter. Die Festlegung von Eignungskriterien soll ein faires und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren gewährleisten.

Gemäß § 122 Absatz 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) werden öffentliche Aufträge an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben, gegen die keine zwingenden oder fakultativen Ausschlussgründe vorliegen. Diese Vorschrift steht unter der Überschrift „Eignung“ des § 122 GWB. Der Gesetzgeber möchte sicherstellen, dass Unternehmen, Büros oder Freiberufler, die sich um einen öffentlichen Auftrag bewerben, tatsächlich in der Lage sind, diesen ordnungsgemäß auszuführen. Ein öffentlicher Auftraggeber, der jedoch pauschal einen allgemeinen Eignungskatalog anwendet, läuft Gefahr, Vergabefehler zu begehen. Es ist generell zu beachten, dass sich die folgenden Ausführungen alleine auf an das Vergaberecht gebundene Auftraggeber beziehen. Private Auftraggeber können, müssen aber i. d. R. nicht, das öffentliche Vergaberecht anwenden.

Eignungskriterien und Zuschlagskriterien

Die Eignungsprüfung im engeren Sinne wird in § 122 Absatz 2 Satz 1 GWB konkretisiert. Demnach ist ein Unternehmen geeignet, wenn es die vom öffentlichen Auftraggeber festgelegten Eignungskriterien zur ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen Auftrags erfüllt. Diese Eignungskriterien dürfen ausschließlich die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit betreffen. Diese Kategorien sind abschließend, sodass der öffentliche Auftraggeber sie nicht erweitern kann. Stattdessen müssen alle gewählten Eignungskriterien einer dieser drei Kategorien zugeordnet werden und in angemessenem Verhältnis zum Auftragsgegenstand stehen.

Eignungskriterien dürfen nicht als Zuschlagskriterien verwendet werden. Während die Zuschlagsprüfung Kriterien nutzt, um das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln, dient die Eignungsprüfung dazu, Unternehmen, Büros oder Freiberufler zu identifizieren, die in der Lage sind, die Leistung zu erbringen. Zuschlagskriterien beziehen sich auf die angebotene Leistung, während sich Eignungskriterien auf den Bewerber/Bieter beziehen. Somit prüft die Eignungsprüfung die Qualität des Bewerbers oder Bieters, die Zuschlagsprüfung hingegen die Qualität des Angebots. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt für freiberufliche Leistungen. Gemäß § 58 Absatz 2 Nummer 2 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) können die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals auch als Zuschlagskriterien herangezogen werden, wenn die Qualität des Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann. Dies gilt beispielsweise bei Aufträgen für geistig-schöpferische Dienstleistungen wie Beratungs- oder Architektenleistungen. Diese personenbezogenen Kriterien müssen jedoch konkret das für die Auftragsausführung eingesetzte Personal betreffen, sonst gelten sie als Eignungskriterien.

Eignung und Architektenleistungen

Die allgemeinen Vergabegrundsätze zur Eignung gelten aber auch für die Vergabe freiberuflicher Leistungen wie Architektenleistungen. Bei der Eignungsprüfung dieser Leistungen können in der Praxis jedoch immer wieder Probleme auftreten. Dies liegt daran, dass es sich bei freiberuflichen Leistungen oft um geistige Tätigkeiten handelt, deren Qualität in erster Linie von den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Leistungserbringers abhängt. Besonders bei planerischen Leistungen spielt die kreative Lösung eine große Rolle. Kreativität und Originalität lassen sich jedoch schwer in einer allgemeinen Eignungsprüfung abfragen und bewerten.

In der Praxis kommt es auch häufig vor, dass EU-weite Ausschreibungen für Architektenleistungen von manchen öffentlichen Auftraggebern nicht als Chance betrachtet werden, aus einer Vielzahl unterschiedlicher Planer auszuwählen. Stattdessen werden sie oft als bürokratische und zeitaufwändige Belastung gesehen, die keinen großen Mehrwert für das Projekt bietet.

Ein häufig geäußerter Vorwurf ist, dass die Ausschreibung nicht zur Findung des Besten beiträgt, sondern das Verfahren behindert und verzögert. In einigen Fällen werden Eignungskriterien sogar missbraucht, um künstliche Hürden zu schaffen und den Kreis der Teilnehmer von vornherein einzuschränken. Diese Praxiserfahrungen zeigen, dass der Gesetzgeber die Eignungsprüfung für die Vergabe freiberuflicher Leistungen eigenständig regeln sollte. Eine vollständige Abkopplung von den allgemeinen Eignungsvorschriften würde diesen Dienstleistungen gerechter werden und auch die Akzeptanz bei den öffentlichen Auftraggebern fördern.

Die Eignungsprüfung

Die materielle Eignungsprüfung erfolgt gemäß

§ 122 Absatz 2 GWB in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften der VgV. Der öffentliche Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber anhand dieser Eignungskategorien. Diese Prüfung dient dazu festzustellen, ob die Bewerber ausreichend qualifiziert sind.

Berufsausübung: Befähigung und Erlaubnis

Mit der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung sind die Nachweise gemeint, aus denen sich die Berechtigung zur Ausübung des Berufs ergibt. Für Architekten und Ingenieure gibt es eine spezielle Regelung in § 75 VgV. Wenn als Berufsqualifikation der Beruf des Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten oder Stadtplaners gefordert wird, ist jeder zugelassen, der nach dem für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt ist, die entsprechende Berufsbezeichnung zu führen oder in Deutschland entsprechend tätig zu werden. Eine ähnliche Regelung gilt für beratende Ingenieure oder Ingenieure. Juristische Personen müssen einen verantwortlichen Berufsangehörigen benennen. Für Architekten ergibt sich die Berechtigung aus der Eintragung in die Architektenliste der jeweiligen Architektenkammer. Die gesetzlichen Anforderungen sind in den Architekten- und Baukammergesetzen der einzelnen Bundesländer geregelt. Der öffentliche Auftraggeber kann spezifische wirtschaftliche und finanzielle Kriterien für Bewerber oder Bieter festlegen, wie beispielsweise einen Mindestumsatz, Bilanzinformationen sowie Berufs- und Haftpflichtversicherungen. Nähere Ausführungen dazu finden sich in § 45 VgV.

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Im Rahmen der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit ist es grundsätzlich möglich, dass der öffentliche Auftraggeber Anforderungen an die personellen und technischen Ressourcen sowie an die erforderliche Erfahrung des Bewerbers oder Bieters stellt, um sicherzustellen, dass der Auftrag in angemessener Qualität ausgeführt werden kann. Zur Konkretisierung dieser Anforderungen findet sich eine entsprechende Regelung in der VgV. Als Nachweis der erforderlichen technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit können geeignete Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungsaufträge in Form einer Liste der in den letzten drei Jahren erbrachten wesentlichen Liefer- oder Dienstleistungen vorgelegt werden. Der öffentliche Auftraggeber kann in bestimmten Fällen von dieser Regel abweichen. Weitere mögliche Nachweise sind die Angabe der technischen Fachkräfte, die für die Leistungserbringung eingesetzt werden sollen oder die Offenlegung der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl des Unternehmens sowie die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren.

Beim Einreichen von Referenzen sollte die Sonderregelung gemäß § 75 Absatz 5 Satz 2 VgV berücksichtigt werden: Wenn der öffentliche Auftraggeber Referenzen verlangt, können solche Referenzobjekte akzeptiert werden, die mit den Anforderungen des zu vergebenden Planungs- oder Beratungsauftrags vergleichbar sind. Es wird grundsätzlich keine Vergleichbarkeit gefordert, was bedeutet, dass die Sonderregelung für Architekten- und Ingenieurleistungen eine Verschärfung darstellt. „Vergleichbar“ bedeutet hier nicht identisch oder gleich, sondern die Referenz soll dem zu vergebenden Auftrag nahekommen. Ob die Architekten und Ingenieure durch die Auslegung dieser Regelung besser oder schlechter gestellt werden, ist nicht von Bedeutung, da § 75 Absatz 5 Satz 3 VgV die Vergleichbarkeit konkret darauf einschränkt, dass es in der Regel unerheblich ist, ob der Bewerber bereits Objekte derselben Nutzungsart geplant oder realisiert hat.

Berücksichtigung kleiner und junger Büros

Gemäß § 75 Absatz 4 Satz 2 VgV müssen die Eignungskriterien bei geeigneten Aufgabenstellungen so gewählt werden, dass auch kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger daran teilnehmen können. Diese Vorschrift ist keine bloße Empfehlung, sondern ergänzt die Bestimmungen in § 42 ff. VgV und ist dementsprechend verbindlich einzuhalten. Der Gesetzgeber führte diese Regel ein, da zu wenige kleine Büroorganisationen und Berufsanfänger an den Vergabeverfahren teilnahmen, oft weil sie die Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers an Referenzprojekte nicht erfüllen konnten. Ein Teufelskreis entstand, da sie kein Referenzprojekt vorweisen konnten und somit bei künftigen Ausschreibungen ausgeschlossen wurden. Kleine Büroorganisationen und Berufsanfänger haben ein subjektives Recht, das sie auch vor Gericht geltend machen können, um sicherzustellen, dass sie durch Eignungskriterien nicht benachteiligt werden.

Rechtsfolgen

Die Auswahl der Eignungskriterien wirft in der Praxis oft Fragen auf. Insbesondere wird kritisiert, dass sie manchmal bewusst genutzt werden, um die Anzahl der Teilnehmer zu begrenzen. Die Vergabekammer hat das Recht, die Eignung oder Nicht-Eignung eines Bewerbers festzustellen. Doch was kann ein Bewerber tun, der die Eignungskriterien für unangemessen hält? Zunächst einmal handelt es sich bei der Festlegung der Eignungskriterien um eine Ermessensentscheidung. Rechtlich problematisch wird es jedoch, wenn bestimmte Mindestanforderungen übertrieben hoch angesetzt werden und dadurch ein Ermessensfehler entsteht. Insbesondere bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen sollte sorgfältig geprüft werden, welche Angaben sinnvoll und aussagekräftig sind und welche nicht. Hierbei ist auf § 122 Absatz 4 Satz 1 GWB zu verweisen, der besagt, dass die Eignungskriterien in einem angemessenen Verhältnis zum Auftragsgegenstand stehen müssen. Wenn der öffentliche Auftraggeber sein Ermessen nicht angemessen nutzt, liegt ein Ermessensfehler vor, der gerichtlich überprüft werden kann. Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung: Ein öffentlicher Auftraggeber, der seine Entscheidungsfindung ordentlich dokumentiert, setzt sich ernsthaft mit der Notwendigkeit der Eignungsanforderungen auseinander, was ihm im Falle einer Überprüfung zugutekommen wird.

Ergebnis

Der grundlegende vergaberechtliche Grundsatz, dass öffentliche Aufträge ausschließlich an fachkundige und leistungsfähige Unternehmen vergeben werden sollen, gilt selbstverständlich auch für die Vergabe freiberuflicher Leistungen. Auch die freien Berufe müssen ihre Eignung nachweisen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die allgemeinen Eignungskriterien, wie sie im GWB aufgeführt und in der VgV näher definiert sind, nicht einfach pauschal und bedingungslos auf die Vergabe von Planerleistungen übertragen werden können. Es muss berücksichtigt werden, dass Planungsbüros sich grundsätzlich anders organisieren als beispielsweise Bauunternehmen. Öffentliche Auftraggeber setzen sich dem Risiko aus, dass ihre Ausschreibungen angreifbar werden, wenn sie diesen Umstand bei der Festlegung der Eignungskriterien nicht berücksichtigen und versuchen, Ungleiches gleich zu behandeln.

Auch wenn EU-weite Ausschreibungen dazu führen können, dass viele Teilnehmer beteiligt sind, darf dies nicht dazu führen, dass übermäßig strenge Eignungskriterien festgelegt werden, die die Anzahl der potenziellen Bieter reduzieren. Es ist besonders ratsam für öffentliche Auftraggeber, ihre Entscheidungen zu dokumentieren. Vor allem, wenn sie Kriterien vorschreiben, die von einem durchschnittlichen Planungsbüro nicht erfüllt werden können, sollte die Angemessenheit dieser Kriterien hinterfragt werden. Eine gewisse Differenzierung ist daher bei der Festlegung der Eignungskriterien erforderlich.

Die Nutzung der männlichen Form in Fällen der Allgemeingültigkeit dient ausschließlich der Lesbarkeit juristischer Texte.

Autoren: Rechtsanwalt Prof. Axel Wunschel,

Autoren: Rechtsanwalt Prof. Axel Wunschel,

Licencié en droit, Wirtschaftsmediator und Honorarprofessor der TU Darmstadt, Wollmann & Partner,

sowie Rechtsanwalt Tobias Leithold LL.M.

Foto: privat

Foto: privat