Einen Wunsch würde ich noch äußern

Im Gespräch mit … Bollinger+Grohmann, Frankfurt a. M./BerlinDer Energiebedarf steigt stetig. Und weil Energie nicht aus der Steckdose kommt, also ihre Bereitstellung linear an CO2-Emissionen gekoppelt ist, denken wir über Reduktionsmechanismen in der Energiebereitstellung nach. Beispielsweise, indem wir die Energie nutzen, die schon vorhanden ist: den Bestand. Der ist am Ende nichts weiter als vor allem eine gigantische Menge relativ leistungsfähiger Tragwerke. Warum also nicht mit einem der großen Büros für Tragwerksplanung in Deutschland über Energie und Prozesse sprechen?! Wir machten das, mit Bollinger+Grohmann, mit Gründern und jungen Partner:innen, Ingenieurinnen und Ingenieuren. Mit durchaus kontroversen Ansichten, aber Konsens in einer wesentlichen Sache.

Bei Bollinger+Grohmann, Berlin (v.l.):

Bei Bollinger+Grohmann, Berlin (v.l.):

Manfred Grohmann, Agnes Weilandt,

Angela Feldmann, Christoph Gengnagel

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Das Thema dieser DBZ-Ausgabe ist die Energie der Zukunft. Nach einigen Diskussionsrunden in unserer Redaktionskonferenz sind wir irgendwann überzeugt gewesen, dass Energie ganz zentral etwas mit der Tragwerksplanung zu tun hat, denn hier fügt sich das Bauen zum Ganzen … Oder sehe ich das falsch?

Manfred Grohmann: Das sehen Sie richtig, die Tragkonstruktion bildet die sogenannte graue Energie ab, wieviel und in welcher Weise, dafür sind die Ingenieure tatsächlich mitverantwortlich. Und wenn wir ehrlich sind, ist uns die Dramatik dieses Zusammenhangs – und wohl nicht nur uns – erst in den letzten zehn Jahren bewusst geworden. Noch haben wir hier keine richtigen Lösungen, noch keine einfache Antwort auf die Frage- und Problemstellung insgesamt. Aber wir arbeiten daran.

In welcher Richtung? Vielleicht auch mit schlechtem Gewissen?

Manfred Grohmann: Nein, wir haben kein schlechtes Gewissen, sonst müssten wir aufhören mit unserer Arbeit. Und die umfasst jetzt auch, bei jedem Projekt gleich von Beginn an, dem Bauherrn das Thema CO₂ näher zu bringen, ihn für diesen Aspekt mit all seinen Konsequenzen zu sensibilisieren. Wir arbeiten schon länger mit Ökobilanzierungssoftware, dem Life Cycle Assessment (LCA), womit wir die Faktenlage schnell sichtbar machen können. Das hilft wesentlich in der Argumentation für oder wider bestimmte Lösungen.

Christoph Gengnagel: Also ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf unsere fertiggestellten Projekte vor fünf oder sechs Jahren blicke, die definitiv nicht für die Zukunft im Bauwesen stehen, auch wenn wir damals der festen Überzeugung waren, die Zukunft zu gestalten. Das beschäftigt mich schon.

Aber was war vor fünf Jahren Zukunft?

Christoph Gengnagel: Nun, Zukunft hieß damals vor allem der Wettbewerb der Superlative. Es ging darum, hohe, schlanke Gebäude zu bauen, außergewöhnliche Formen und große Spannweiten zu realisieren. Im Dialog mit einer Architektur des Objekthaften, des visuellen Erstaunens wurde oft das „visuelle außer Kraft setzen der Physik“ zur Ingenieurkunst.

Manfred Grohmann: Und im Dialog mit der Gesellschaft.

Christoph Gengnagel: Ja, im Dialog mit der Gesellschaft, für die diese Bilder Fortschritt und Leis-tungsfähigkeit verkörperten.

Manfred Grohmann: Wir Ingenieure müssen deshalb kein schlechtes Gewissen haben, weil wir heute klüger, deutlich klüger geworden sind.

Agnes Weilandt: Vielleicht muss man das differenzieren. Diese Wunderbauten, von denen du sprichst, sind doch Einzelfälle und die werden auch in den nächsten 100 Jahren gebaut werden. Wenn wir überhaupt ein schlechtes Gewissen haben sollten, dann mit Blick auf die Masse, die gebaut wurde. Den riesigen Bestand, bei dem im Einzelnen nicht darüber nachgedacht wurde, ob dieses oder jenes vielleicht zu viel war. Vielleicht waren wir Ingenieure und Ingenieurinnen auch zu locker und zu nachlässig, zu schnell bei Lösungen, die nicht das Optimum waren und dazu geführt haben, dass wir verschwenderisch wurden, von heute aus gesehen jedenfalls!

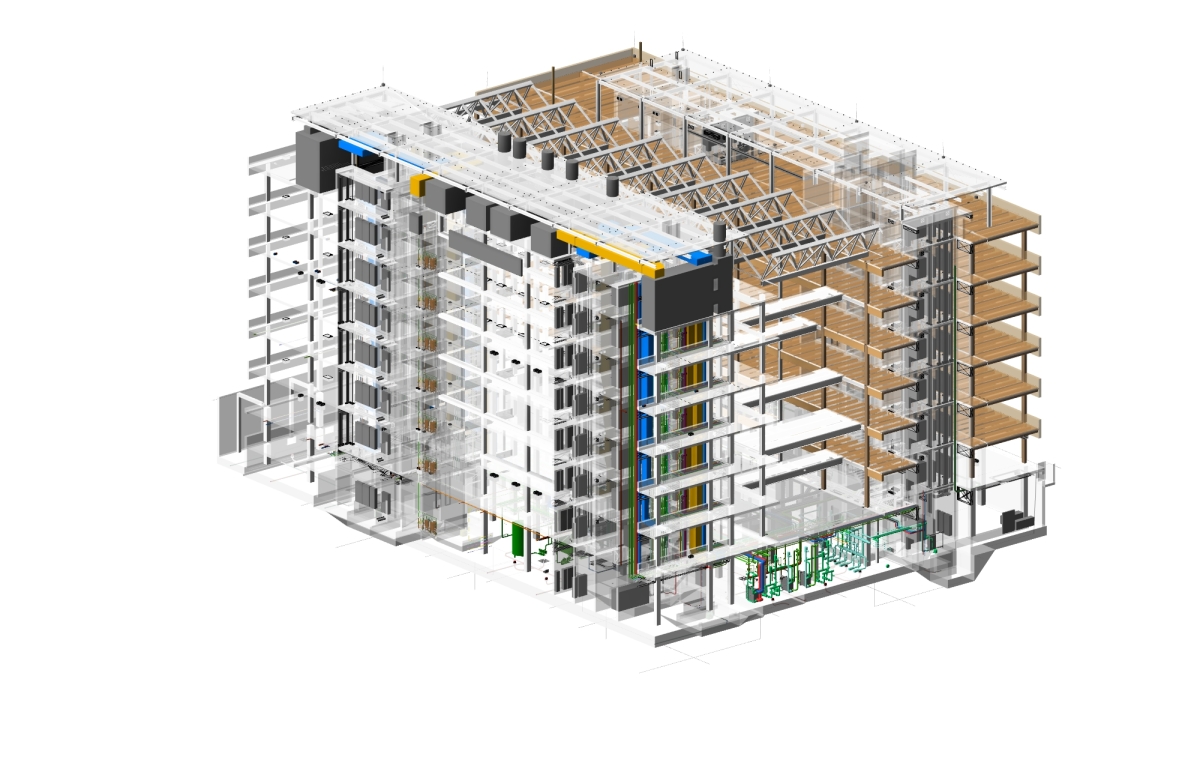

Beim Projekt UP! Berlin konnte durch die weitgehende Nutzung der Bestandsstruktur ein CO2-Äquivalent von fast 8 500 t gegenüber einem vergleichbaren Neubauvolumen eingespart und knappe Materialressourcen wie Kies und Sand geschont werden. Zur Ökobilanzierung setzte B+G das Plugin One Click LCA während der Planungsphase ein. Die Darstellung zeigt rechts den Bestand in Grau, den Neubau in Rot

Beim Projekt UP! Berlin konnte durch die weitgehende Nutzung der Bestandsstruktur ein CO2-Äquivalent von fast 8 500 t gegenüber einem vergleichbaren Neubauvolumen eingespart und knappe Materialressourcen wie Kies und Sand geschont werden. Zur Ökobilanzierung setzte B+G das Plugin One Click LCA während der Planungsphase ein. Die Darstellung zeigt rechts den Bestand in Grau, den Neubau in Rot

Abb.: Bollinger+Grohmann

Was war denn das Optimum?

Manfred Grohmann: Ich kann dir jetzt nicht folgen, Agnes. Hätten die Tragwerksplaner mehr rechnen sollen?!

Agnes Weilandt: Ja, das vielleicht auch. Aber heute schauen wir anders auf die Normen, die uns seit Jahren zu mehr Bewehrung z. B. bei einer weißen Wanne wegen den Rissbreitenbeschränkungen führten. Heute diskutieren wir solche Themen, fragen uns, ob es nicht vielleicht eine bessere Lösung gäbe, die Material einspart und dennoch zum gleichen Resultat führt.

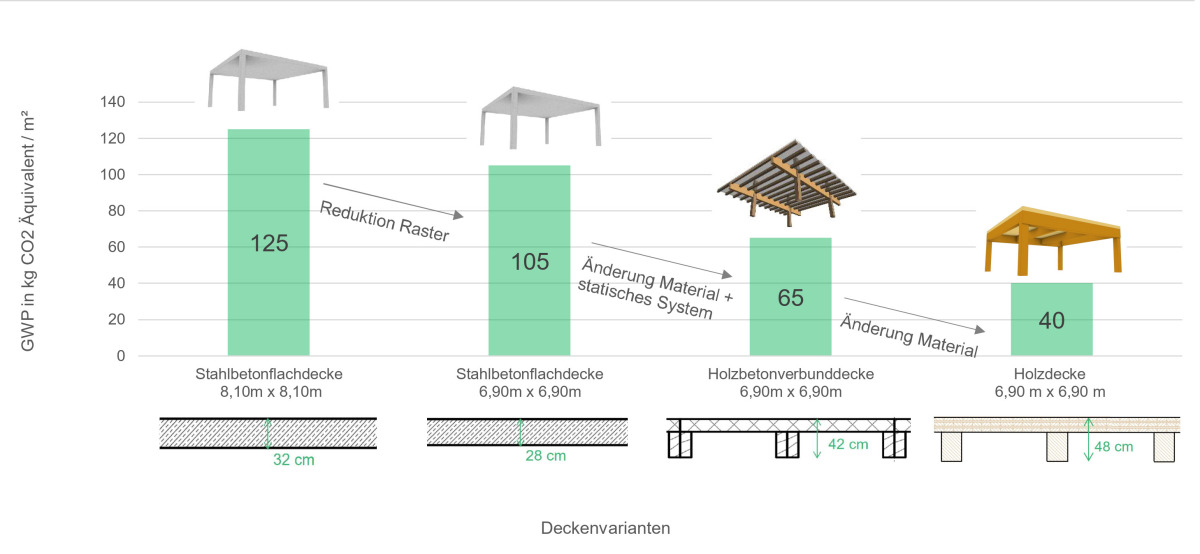

Manfred Grohmann: Also, wenn wir schon von schlechtem Gewissen sprechen wollen, dann muss uns die Tatsache, dass wir heute immer noch 30, 32 cm dicke Flachdecken mit 8,10 m Spannweite bauen, ein schlechtes Gewissen machen. Eigentlich sollten wir das nicht mehr tun – Unterzugskonstruktionen oder Verbundkonstruktionen sind in Sachen Energiebedarf viel ressourcenschonender und effektiver.

Dann also Flachdecke mit Stützen? Die stehen auch mal im Weg beim Einparken. Wie kann man die Bauherrschaft überzeugen?

Manfred Grohmann: In der Regel ökonomisch. Aber: Wir planen zurzeit ein Hochhaus. Hier haben wir dem Bauherrn alternativ Flachdecken vs. Unterzugsdecken vorgeschlagen, haben trotz etwas aufwändigerer Planung auch bei der TGA Kostenneutralität nachgewiesen, haben Referenzprojekte gezeigt. Mit der Unterzugslösung hätte er fast 40 % CO2 einsparen können ... Er hat sich für die Flachdecke entschieden.

Und bekommt damit kein Zertifkat von der DGNB oder anderen, die hier aktiv sind!

Christoph Gengnagel: Wahrscheinlich doch, denn die aktuellen Regelwerke zum Thema Nachhaltigkeit stellen das Tragwerk überhaupt nicht ernsthaft zur Diskussion. Tatsächlich taucht die Masse des verbauten Materials bzw. der Energieeinsatz der Realisierung hier gar nicht auf. Ob wir nun eine Stahlbetonflachdecke mit Spannweiten um die 8,10 m und einer Bauteilstärke von 32 cm Stahlbeton planen oder nicht, spielt in den aktuellen Zertifizierungssystemen keine Rolle. Das führt dazu, dass diese, aus Sicht der Nachhaltigkeit, kritischen Konstruktionssysteme nach wie vor fester Bestandteil unserer alltäglichen Praxis sind.

Agnes Weilandt: Tatsächlich werden die 8,10 m Spannweite wegen der größeren Flexibilität bei den Flächen noch mit Punkten belohnt.

Christoph Gengnagel: Vielleicht sind wir im Grundsatz auf dem richtigen Weg, aber es fehlt eine schnelle und klare Präzisierung des ganzen Systems der Gebäudebewertung auf die aktuellen Herausforderungen.

Angela Feldmann: Die Planung ist zu träge in ihren Prozessen. Das erscheint mir vor dem Hintergrund der davonlaufenden Zeit fast schon tragisch. Wir werden auch in Zukunft das Faszinierende beim Überwinden der Schwerkraft beim Entwurf komplexer Tragwerke spüren, gerade beim Erschaffen von Leuchttürmen einer Stadt. Diese sind Identifikationspunkte, schaffen soziale und kulturelle Werte und sind auch im Kontext der Nachhaltigkeit als Beitrag zur Baukultur relevant.

Aber die junge Generation schaut da trotzdem noch einmal anders hin, vielleicht, weil wir eher noch betroffen sind. Wir sind uns unserer Rolle sehr bewusst, dass wir einen enormen Hebel haben. Diesen gilt es einzusetzen, um die Auswirkungen der anstehenden Klimakatastrophe zu mildern! Wir wissen doch, wie groß der Anteil des Bausektors an der Klimaveränderung ist. Da kann ich zuhause eine Plastiktüte sparen, aber was ist das, gemessen an der ressourcensparenden Planung eines Gebäudes? Da liegen Welten dazwischen!

Dieses hier angesprochene Problembewusstsein fließt im Moment noch viel zu wenig in die Planung und das Mindset aller Beteiligten ein. Der Prozess, einen Mentalitätswandel herbeizuführen, dauert lange, ich fürchte, zu lange. Und – ganz wichtig – uns fehlen die Rahmenbedingungen, wir sind alle noch in alten Systemen unterwegs. Wir brauchen endlich einen Kontext, der es uns ermöglicht, viel mehr Zeit in eine neue Planung zu stecken, ohne dass wir gleich rechtliche Probleme haben, wenn wir beispielsweise von Normen abweichen. Also da muss auf ganz vielen Ebenen noch sehr viel passieren.

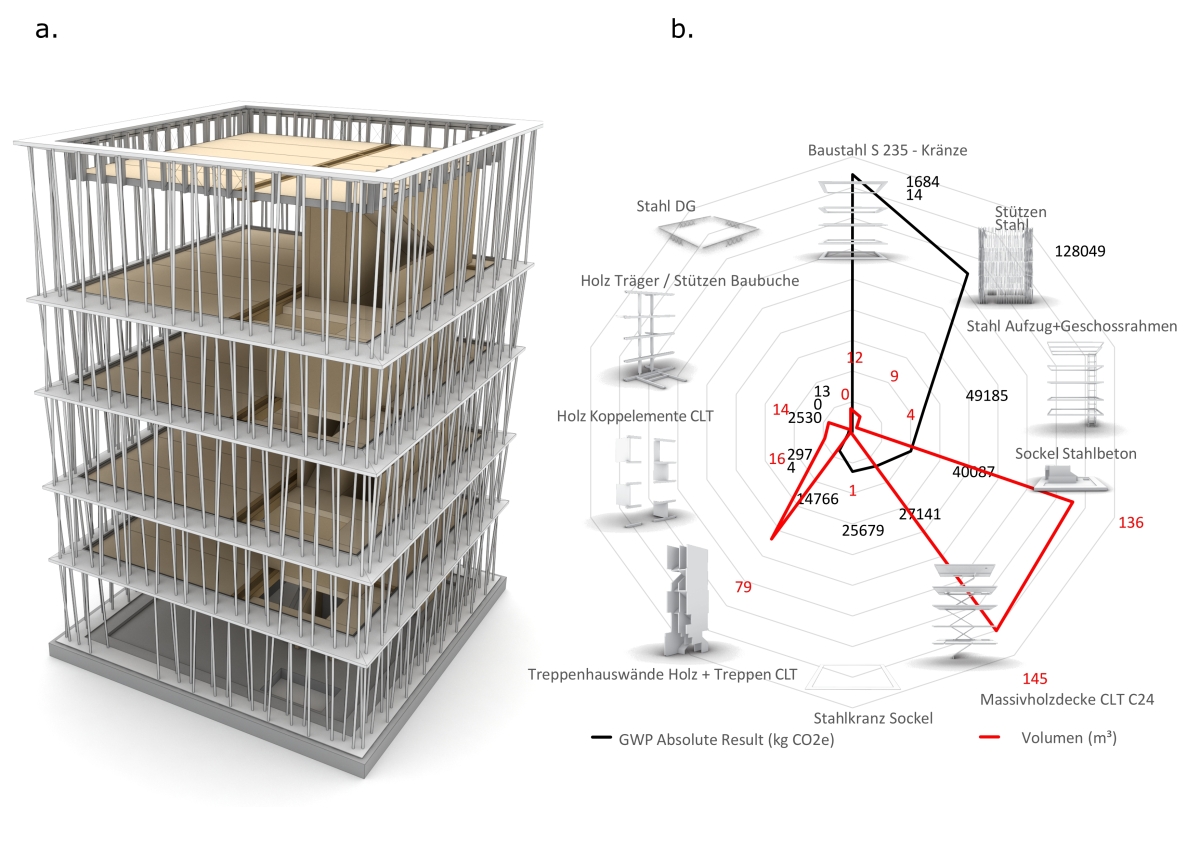

Die Planung dieses Forschungs- und Bürokomplexes erfolgt mit der BIM-Methode. Das Bürogebäude wird in Holz-Hybrid Bauweise mit Holzstützen und Holzbetonverbund-Decken ausgeführt, im Laborgebäude kommen Stahlbetonstützen und Stahlbetonflachdecken zum Einsatz. Auch hier wurden zur Lebenszyklusbetrachtung umfangreiche Parameterstudien zur Bewertung der grauen Energie in den Decken durchgeführt

Die Planung dieses Forschungs- und Bürokomplexes erfolgt mit der BIM-Methode. Das Bürogebäude wird in Holz-Hybrid Bauweise mit Holzstützen und Holzbetonverbund-Decken ausgeführt, im Laborgebäude kommen Stahlbetonstützen und Stahlbetonflachdecken zum Einsatz. Auch hier wurden zur Lebenszyklusbetrachtung umfangreiche Parameterstudien zur Bewertung der grauen Energie in den Decken durchgeführt

Abb.: Bollinger+Grohmann

Wer wäre der Treiber, der da etwas verändert?

Christoph Gengnagel: Aktuell wird die Debatte nur von Teilen der Bauschaffenden geführt. Sie ist aber weder umfassend noch fokussiert und führt aktuell noch nicht zu den notwendigen wesentlichen Veränderungen. Der Gesellschaft ist meiner Ansicht nach die Dimension des Beitrags des Bauwesens zur Klimakrise weitgehend unbekannt. Dass die Art und Weise, wie wir weiterbauen, über unsere Zukunft im globalen Maßstab entscheidet, ist vielen Menschen nicht bewusst. Hier haben wir eine große Vermittlungsaufgabe und zugleich eine große Verantwortung. Im Alltag ist es of schwer, beidem gerecht zu werden.

Wir stehen in einem sehr harten Wettbewerb, in dem es hauptsächlich darum geht, sehr schnell zu planen. Die Planungsziele sind dabei häufig kurzsichtig angelegt. Es geht vor allem um die Frage, wie schnell ein Gebäude fertig gestellt wird, und selten darum, wie lange das Gebäude genutzt werden soll und wie im Verhältnis dazu der Erstellungsaufwand ist. In der Konsequenz führt das oft zu material- und energieintensiven Konstruktionen.

Agnes Weilandt: Noch mal zum Hebel, den wir Planenden haben: Ja, der ist vorhanden, allerdings wird er erst groß, wenn wir ganz vorne in die Planungsphase eingebunden werden. Dort, wo entschieden wird, was wie gebaut wird und mit welchen Materialien. Wenn wir hier die Rahmenbedingungen des grundsätzlichen Entwurfs mitdefinieren können, haben wir Möglichkeiten. Sind die Rahmenbedingungen aber erst einmal gesteckt, ist schon entschieden, wo die Stützen stehen, dann ist der Hebel, den wir haben, nur noch winzig.

Ich gebe ich dir Recht, Manfred, wir müssen nicht zwangsläufig ein schlechtes Gewissen haben, weil wir immer versuchen, das Beste zu geben. Aber wir lassen uns zu sehr von Normen leiten, die wir hinterfragen müssen. Denn wieso konnte man in den 1960er-Jahren einen Massivbau mit deutlich weniger Bewehrungseisen als heute erlaubt planen?

Christoph Gengnagel: Vielleicht noch ein Aspekt zur Rolle von Leuchtturmprojekten und gesellschaftlicher Wahrnehmung: Traditionell setzen zentrale religiöse und kulturelle Bauten Trends – deren zeitloser Wert erst weit nach ihrer Errichtung bewusst wird. Was bedeutet das also für unsere jetzigen Kultur- und Bildungsbauten? Wie kann man Grundsätze der Nachhaltigkeit mit Erstaunen und Begeisterung einer Raumwahrnehmung verbinden ?

Kann ein Schulbau ein Leuchtturm sein?

Christoph Gengnagel: Vielleicht. Aber zumindest in Deutschland verhindern oft unsere Planungsprozesse eine Entwurfskultur, die den notwendigen Paradigmenwechsel fördert. Alle öffentlichen Wettbewerbsaufgaben werden z. B. nicht transdisziplinär gestellt oder wirklich ausreichend ganzheitlich bewertet. Es gibt da leider nur sehr wenige Ausnahmen. Dadurch wird es fast immer unmöglich, eine übergreifende Idee in der notwendigen Ausarbeitungstiefe überhaupt in den Wettbewerb einzubringen. Der Entstehungsprozess der meisten öffentlichen Bauten ist da einfach nicht vorbildlich. Nach wie vor wird in der Regel eine architektonische Idee generiert und in einem Wettbewerb entsprechend bewertet und im Anschluss erst fachdisziplinär hinterfragt, bewertet und letztendlich angepasst. Es steht aber nicht eine gemeinsame innovative Idee am Beginn des Prozesses.

Agnes Weilandt: Ich bin davon überzeugt, dass der Leuchtturm, den wir brauchen, nicht ein Museum oder Stadion sein sollte, sondern ein Standardgebäude, das in großer Masse hergestellt werden wird, ein Wohnungsbau, ein Schulbau. Die Frage ist doch, was wir in der Menge bauen und nicht, wie wir das nächste besondere Museum planen.

Angela Feldmann: Es geht auch um den Vorreiter-Effekt, der ist interessant. Wohnungsbau oder Museen, wir müssen uns immer fragen, welche Effekte das Bauen beispielsweise mit Holz hat. Der Holzbau wird ja gerade sehr gepusht, aber wir dürfen nicht vergessen zu fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit diesem Baustoff beispielsweise sehr hohe Gebäude zu bauen. Hier ergeben sich enorme Bauteildimensionen.

Dennoch haben Holzhochhäuser auch positive Leuchtturmeffekte, weil jede Zeitung über sie berichtet und viele davon lesen, dass man mit Holz mehr machen kann, als Blockhäuser zu bauen. Man erfährt, dass Holz auch für eine Schule oder für ein Hochhaus geeignet ist, und so wird die öffentliche Wahrnehmung geprägt und es entsteht eine Offenheit gegenüber dieser Konstruktionsweise auch für Standardprojekte. Zudem wird die normative Entwicklung gefördert, die mit einem gewissen Zeitversatz von, sagen wir mal, zehn Jahren reagiert, um die Baustoffe massentauglich zu machen.

Jetzt sind wir vom Leuchtturm irgendwie zum Material gekommen oder vielleicht auch ganz logisch. Holz! Holz?

Christoph Gengnagel: Nun haben wir, Angela hat es ja gerade gesagt, uns alle auf das Bauen mit Holz fokussiert, Hochhäuser aus Holz geplant und erste mehrgeschossige Holzwohnhäuser und Holzmodulschulen realisiert. Dabei ist unserer Ansicht nach sehr klar geworden, das unter anderem die Fragen des Weiterbauens nicht damit beantwortet wird, das jetzt der Beton auf dem „Holzweg“ ist. Die Antwort liegt eher in der Wiederentdeckung einer baulichen Vielfalt. Denn was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die globale Monokultur des Bauens als Konsequenz der Moderne. Wir bauen auf der ganzen Welt mit Stahlbeton, Stahl und mit Glas. In Zukunft vielleicht dann auch wieder mehr mit Holz.

Letztendlich haben wir die Fragen des Bauens auf ganz wenige Ressourcen fokussiert. Das bedeutet, dass wir überall auf der Welt nach ähnlichen technischen Vorschriften und Anforderungen weitgehend mit dem gleichen Materialset operieren. Das passiert in dieser Dimension erst seit 60, vielleicht 70 Jahren. Das ist ein sehr kleines Zeitfenster der Baugeschichte. Davon müssen wir unbedingt wegkommen, denn Vielfalt bedeutet Innovation. Im ersten Schritt heißt das, dass wir die gängigen Ziele und Produktionsprozesse des Bauens infrage stellen müssen ... Das sind alles sehr grundsätzliche Fragen.

Diese Monokultur offenbart sich auch in den Firmenübernahmen der letzten Jahre, der Globalisierung der Hersteller, die einen mittlerweile internationalen Baumarkt bedienen.

Agnes Weilandt: Ja, aber es gibt auch immer wieder innovative, neue Firmen, die mit anderen Materialen auf den Markt kommen. Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie sich aus klassischen Zimmereien wirklich super innovative Holzbauunternehmen entwickelt haben, glaube ich fest daran, dass sich der Markt in dieser Weise auch für andere Materialien weiterentwickelt.

Manfred Grohmann: Was uns beim Thema Material alle sehr umtreibt, wo wir aber noch viel zu wenig Möglichkeiten in der Umsetzung sehen, ist das Thema Lehm, das Bauen mit Erde. Das ist ein optimales Material, es steht praktisch immer dort zur Verfügung, wo ich eine Baugrube aushebe; wenn die nicht gerade in Berlin ist! Es gibt in Weilburg an der Lahn ein Haus aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf der Talseite, vier Geschosse in Stampflehmbauweise. Das steht noch heute. Wir könnten einen Großteil des Wohnungsbaus heute in Stampflehm machen, wenn es eine industrielle Technologie dazu gäbe. Der Betonbau hatte fast 150 Jahre Zeit zur Entwicklung der Produktion, des Transports, des Einbaus, der Pumpen und der Schalungssysteme etc., alles haben wir entwickelt für den Betonbau. Für den Lehm gibt es nichts Vergleichbares.

Verhindert beim Lehmbau zurzeit also auch der hohe Anteil der Handarbeit seine Akzeptanz?

Christoph Gengnagel: Das glaube ich nicht. Es fehlen vor allem Wertschöpfungsmöglichkeiten, es fehlt die Implementierung in die industrielle Baustoffindustrie und in den Baustoffmarkt im großen Maßstab. Wir haben so ein bisschen das Henne-Ei-Problem: Weil die Nachfrage nicht da ist, gibt es keinen Markt und weil es keinen Markt gibt, fragt auch niemand nach. An dieser Stelle müsste die öffentliche Hand vorangehen.

Manfred Grohmann: Zum Beispiel in Zürich, dort wurde seitens der Kommune der Recycleanteil im Beton von Neubauten vorgeschrieben. In Deutschland, Stand von vor zwei Jahren, gibt es 85 Betonwerke. Davon sind, Stand von vor einem Jahr, gerade mal drei in der Lage, Recyclingbeton zu liefern.

Deckenvarianten Forschungs- und Bürokomplex

Deckenvarianten Forschungs- und Bürokomplex

nger+Grohmann

Es sind nicht viel mehr geworden.

Manfred Grohmann: Weil es keine Nachfrage gibt. Hier sollte das Beispiel Zürich motivieren.

Christoph Gengnagel: Die Politik ist aufgefordert, mehr wohlüberlegte Motivatoren zu setzen. Es genügt nicht, vom Seriellen Bauen als Lösung zu sprechen. Man muss schon erklären, was denn angesichts der nicht wirklich zukunftsweisenden Großexperimente der letzten hundert Jahre das Serielle im Detail ist, was man darunter versteht. Es reicht einfach nicht aus, Begriffe wie Automatisierung, serielle Produktion und Digitalisierung in den Raum zu stellen. Auch das Bauen mit Lehm macht z. B. nur dann Sinn, wenn man es als regionale Bauweise praktiziert. Das kann keine zentrale Bauvorschrift auslösen, sondern wahrscheinlich nur eine CO2-Steuer, die einen weltweiten Baustoffhandel in Frage stellt.

Agnes Weilandt: Jetzt sind wir wieder bei der Frage, ob wir Verhalten durch Regularien, durch Bestrafung oder den positiven Effekt durchsetzen wollen. Das wird wohl immer eine Gratwanderung sein.

Christoph Gengnagel: Ich denke, man braucht beides.

Angela Feldmann: Und vor allem brauchen wir eine andere Haltung in der Planung. Ich komme aus München und kenne die Baugeschichte des Olympiastadions ganz gut. Wenn ich die mit dem Werdegang unserer Projekte vergleiche, sind das zwei verschiedene Welten. Das Team aus Günter Behnisch, Fritz Auer, Frei Otto, Jörg Schlaich, Fritz Leonhardt und weiteren hatte damals eine Vision und ein Gegenüber, das Verantwortung übernehmen wollte. Eine solche Konstellation wünsche ich mir sehr in meinem Beruf. Das brauchen wir doch wieder, oder?

Manfred Grohmann: Ich als Älterer sage da mal etwas. Die Gesellschaft hat den Glauben an die Zukunft verloren. Sie glaubt nicht mehr, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Das war in den 1960er-Jahren anderes. Da haben die noch jungen Architekten und Ingenieure – die waren glaube ich noch in ihren 30ern – die Erlaubnis bekommen, das Stadion bauen zu dürfen. Renzo Piano und Richard Rogers waren in einem vergleichbaren Alter, als sie in Paris das Centre Pompidou realisieren konnten. Ihr sagt, ihr könnt das, okay, dann macht das.

Christoph Gengnagel: Ein spannender Gedanke, Manfred! Ihr – wir Älteren müssen der jungen Generation jetzt alle Möglichkeiten des Handelns geben, oder?

Manfred Grohmann: Machen wir. Ich mache das schon immer, wo ich nur kann.

Nun hängt das Möglichmachen nicht allein an den Gründungspartnern im Büro, oder?!

Manfred Grohmann: Natürlich nicht. Mit Blick über die Landesgrenzen hinaus erkenne ich schnell, wie überreguliert wir hier in Deutschland sind, da kann auch ein Manfred Grohmann nichts freiräumen. Das Rolex Learning Center von SANAA, Agnes, hätten wir in Deutschland nicht bauen können … Jetzt will ich gar nicht über CO2 sprechen. Wir hätten es nicht bauen können, weil wir hier keine Normen haben, die das abgedeckt hätten. Auf der Zugfahrt hierhin habe ich gelesen, dass die Kammern nun eine Gebäudeklasse E vorschlagen. Damit möchte man wegkommen vom Korsett der DIN-Normen. Was z. B. den Holzbau im Wohnungsbau sehr aufwändig macht, sind die hohen Materialaufwände für den Schallschutz. Warum kann ein Bauherr hier nicht eigene Anforderungen erarbeiten und bauen? Wenn diese dann von späteren Nutzern akzeptiert werden, sollte das kein hoheitlich zu prüfendes Merkmal sein. Das machen wir bei der Vermietung von Gründerzeithäusern, die weit weg sind von den heutigen Schallschutzanforderungen, ja auch nicht.

Aber diese baunormfernen Bauten haben Charme, gute Grundrisse, hohe Räume, meist natürlich eine gute Lage …

Agnes Weilandt: Wenn bei der Schallschutzertüchtigung der Trittschall erledigt ist, hört man den Nachbarn nicht mehr aber immer noch seine Toilettenspülung. Hört man, nach entsprechenden Maßnahmen, diese auch nicht mehr, wird als nächstes die eigene Heizung wahrgenommen. Also muss man diese stärker abschotten. Am Ende wohnen wir in einem Bunker, in dem wir außer uns selbst überhaupt nichts mehr hören, wir sind abgeschnitten von der Außenwelt.

Christoph Gengnagel: Guter Schallschutz ist ja nicht schlecht, nur wenn er zu unverhältnismäßig materialintensiven und teueren Bauten führt, müssen wir uns entscheiden dürfen. Warum sind denn die Gründerzeitbauten so beliebt? Sie haben das eben gesagt, hohe Räume, großzügige Grundrisse, aber letztendlich überdimensioniert ...Auch eine Zukunftsfrage: Kann Überdimensionierung nachhaltig sein?

Jetzt fiel vor einigen Minuten einmal ein Stichwort, das ich gerne noch einmal aufgreifen möchte: Prozesse! Ist irgendwie typisch deutsch, scheint mir?! Wem fällt dazu etwas ein? Ist ein Prozess ein Energiethema?

Christoph Gengnagel: Letztendlich ist doch alles ein Energiethema! Prozesse sollen das effektive Erzeugen eines Ergebnisses, eine Wiederholbarkeit absichern. Was aktuell zu denken gibt, ist, dass oft das Prozessuale Veränderungen oder Innovationen verhindert oder zumindest abbremst. Prozesse verführen auch dazu, dass wir Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit aus den Augen verlieren. Und das ist tatsächlich ein sehr deutsches Phänomen. Unsere Gesellschaft hat sich so sehr auf diese Idee von Prozessen eingelassen, dass wir eigentlich, bevor irgendetwas entschieden wird, erstmal einen Prozess dafür kreieren. Der soll uns die Entscheidung sozusagen abnehmen. Das führt unter anderem zu einer erschreckenden Trägheit in allen Reaktionen auf neue Anforderungen und Zielstellungen. Wir sollten uns weniger mit Optimierungen von Prozessen als vielmehr mit der Diskussion und Definition der Ziele beschäftigen.Und das ist eigentlich einfach: Wir müssen anders Bauen. Mit Prozessoptimierung im Rahmen des Bestehenden werden wir das nicht hinbekommen.

Das 1 900 m² umfassende Bauhaus-Archiv und Museum für Gestaltung wird zurzeit denkmalgerecht saniert und um einen Neubau mit 4 200 m² Nutzfläche erweitert. Der Einsatz digitaler Lebenszyklus-analysen in einer frühen Entwurfsphase führte hier zu einer Transformation der ursprünglich geplanten Tragstruktur in Stahlbetonbauweise in eine wesentlich leichtere Variante aus Holz, was zusätzlich eine deutliche Reduzierung des notwendigen Durchmessers der eingesetzten Stahlstützen außerhalb der Fassade ermöglichte

Das 1 900 m² umfassende Bauhaus-Archiv und Museum für Gestaltung wird zurzeit denkmalgerecht saniert und um einen Neubau mit 4 200 m² Nutzfläche erweitert. Der Einsatz digitaler Lebenszyklus-analysen in einer frühen Entwurfsphase führte hier zu einer Transformation der ursprünglich geplanten Tragstruktur in Stahlbetonbauweise in eine wesentlich leichtere Variante aus Holz, was zusätzlich eine deutliche Reduzierung des notwendigen Durchmessers der eingesetzten Stahlstützen außerhalb der Fassade ermöglichte

Abb.: Bollinger+Grohmann

Was könnte das Ziel sein, das wir mit einem „anders Bauen“ erreichen wollen?

Manfred Grohmann: Wir können ja das 1,5 Grad Ziel nehmen.

Agnes Weilandt: Die Frage ist aber auch, wie kommen wir dahin? Wir werden das Ziel in irgendeiner Form auf Themen herunterbrechen, weil wir sonst zu keiner Lösung kommen. Wir müssen uns klar darüber werden, von welchen Prozessen wir uns verabschieden müssen, damit wir dahinkommen, oder?

Christoph Gengnagel: So schwer scheint mir das mit den Zielen nicht zu sein. Wir können das große Ziel ja auf den Wohnungsbau und seinen CO2-Footprint herunterbrechen. Dafür sollte sich ein Basiswert ermitteln lassen. Als Ziel geben wir für das nächste Jahr 20 % Reduktion aus. Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Und das darauffolgende Jahr wieder 20 % weniger. Dann kann man in fünf Jahren sehen, was wir erreicht haben. Ja, das ist vielleicht eine radikale Zielsetzung, aber wir brauchen radikale Lösungen.

Da sind Sie ganz schön unruhig.

Christoph Gengnagel: Ja, weil wir als Ingenieure versuchen, ein Phänomen in Zahlen zu fassen und zu interpretieren. Und die Zahlen sagen, dass wir zu langsam sind.

Angela Feldmann: Und es schockiert mich immer noch, wenn ich erlebe, wie sehr wir ausgebremst werden. Da wäre deutlich mehr drin; ich weiß, da wäre auch technisch viel mehr möglich, etwas zu bewegen … Das ist schon frustrierend, insbesondere auch für meine Generation.

Agnes Weilandt: Ja, aber wir Ingenieure und Ingenieurinnen können eben nicht alles und überall mitsteuern. Wir alle wissen, dass wir im Untergrund die meiste graue Energie verbauen und eigentlich müsste schon im Wettbewerb formuliert sein, dass wir uns keine Tiefgarage mehr leis-ten können. Oder wir hätten die Freiheit, diese einfach wegzulassen und Alternativen zu erarbeiten. Immer noch fordern Bebauungspläne Stellplätze für vielleicht tausend Fahrzeuge, die in naher Zukunft möglicherweise gar nicht mehr existieren.

Christoph Gengnagel: Wir haben 20 oder 30 Jahre alte B-Pläne, aus denen Erschließungskonzepte mit Stellplätzen und zwei- oder dreigeschossige Tiefgarage resultieren. Der damit in der Realisierung verursachte CO2--Footprint stellt alle Bemühungen des nachhaltigen Bauens in den darüber liegenden Geschossen in Frage. Ebenso müssen wir sofort und grundsätzlich jeden Abriss in Frage stellen. Es darf keine Wettbewerbe aus öffentlicher Hand mehr geben, die einen Abriss als Grundlage für einen Neubau voraussetzen.

Agnes Weilandt: Städtebauliche Entwicklung funktioniert aber offenbar nach anderen Regeln, meist nach dem Prinzip „Grüne Wiese“. Denn selten wird danach gefragt, warum das, was dasteht, nicht einfach weiterbenutzt oder umgenutzt oder abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut wird. Da schauen wir schon auch in das Zirkuläre des Bauens. Hier fehlt es aber noch an klaren Verwertungsketten, in denen es schwierig ist, die einzelnen Beteiligten gleichberechtigt unterzubringen, sie sinnvoll und effektiv zu verbinden. Da kommen jetzt Plattformen wie Concular oder Madaster ins Spiel, die versuchen, den Bestand in Teilen weiterzugeben. Am besten innerhalb einer Projektentwicklung, innerhalb eines Geländes. Und die Turnhalle oder das ehemalige Straßenbahndepot in Frankfurt a. M. sollte nicht nach Berlin verkauft werden, das wäre unsinnig.

Christoph Gengnagel: Ja, und wir müssen den Kreislaufgedanken auch unbedingt auf die B-Pläne ausweiten. Denn wenn es vor 30 Jahren richtig war, hier Gewerbe anzusiedeln und Wohnen auszuschließen, muss das heute ja nicht mehr stimmen. Es braucht einen neuen Blick der Stadtplanung auf die Stadt als Material- und Flächenressource .

Ingenieure denken über die Stadt nach … Was aber denken Ingenieurinnen, wenn es um den Bestand geht?

Manfred Grohmann: Wir sind gerade in Frankfurt an der Sanierung des ehemaligen Polizeipräsidiums. Da sind Eisenbetondecken verbaut von 1911. Der Bauherr, der das Gebäude irgendwann verkaufen möchte, wollte von uns wissen, wie hoch die Bestandsdecken zu belasten sind. Wir haben dazu großflächig Belastungsversuche auf den Decken organisiert, die teilweise nur 8 cm dick sind. Das hat, soweit wir das bis jetzt überblicken können, sehr gut funktioniert. Die Bürolasten, die der Bauherr haben will und benötigt, bekommt er problemlos. Das sind schon Herausforderungen im Unspektakulären.

Im Zuge der Revitalisierung des Alten Polizeipräsidiums in Frankfurt (Baujahr 1912-1914) erfolgte die Tragsicherheitsbewertung der historischen Decken mangels vorhandener Bestandspläne über experimentelle Belastungsversuche (mit IEXB, Leipzig)

Im Zuge der Revitalisierung des Alten Polizeipräsidiums in Frankfurt (Baujahr 1912-1914) erfolgte die Tragsicherheitsbewertung der historischen Decken mangels vorhandener Bestandspläne über experimentelle Belastungsversuche (mit IEXB, Leipzig)

Foto: Bollinger+Grohmann

Also Gutachter und weniger kreative Gestalter?

Christoph Gengnagel: Nein, Gutachter sind wir nicht, wir sind letztendlich Forschende.

Manfred Grohmann: Forschende. Wir untersuchen und erforschen das Gebäude.

Agnes Weilandt: Und wenn das Gebäude in seinen Bestandteilen erforscht wurde, folgt die Planung, denn es gibt ja Veränderungen, die notwendig sind und die können in dem Existierenden besser oder schlechter umgesetzt werden, je nachdem, was man respektiert.

Manfred Grohmann: Aber auch da müssen wir dann Abstriche machen, wenn ein Kollege von der Bauphysik mit der DIN4109 einen Schallschutzwert einfordert, den ich ihm nicht geben kann. Glücklicherweise hatten wir den Hebel Denkmalschutz, mit dem man den Schallschutz aushebeln darf. Warum aber kann man die Schallschutzanforderungen nicht auch für jeden Bestandsumbau aushebeln? Beispiel Aufzug, doppelwandig muss der werden, weil irgendein Amtsrichter sieht, dass der am Schlafzimmer vorbei geht. Hat der Richter auf doppelwandig entschieden, wird diese Bauweise in dieser Konstellation Standard! Ein Richter entscheidet am Schluss, wie wir mit Bestand umzugehen haben.

Christoph Gengnagel: Zu der Frage, was uns als Ingenieure und Ingenieurinnen am Bauen im Bestand fasziniert: Jedes Bauwerk ist anders und stellt oft durch seine Existenz bestehendes Wissen in Frage. Die Rechen- und Nachweismodelle unserer Neubauten sind oft nicht anwendbar und erfordern neue, fallbezogene Modelle oder einfach Traglastversuche am Gebäude. Damit ist das Bauen im und mit dem Bestand eine eigene und faszinierende Art des Engineerings.

Agnes Weilandt: Ich glaube, der Aspekt, warum wir über die Stadt nachdenken, ist, dass wir alle viel mehr interdisziplinär arbeiten müssen. Architektur, Tragwerksplanung, Bauphysik und alle anderen Planungsbeteiligten müssen viel, viel interdisziplinärer werden. Und stärker performance-basiert denken und arbeiten. Und wenn sich nur einer ohne weiteres Nachdenken auf die Regeln zurückzieht, auf eine DIN-Norm, die ihm sagt, wie er etwas zu machen hat, dann scheitert jedes Bestandsprojekt, sei es noch so tragfähig und wirklich gut weiter nutzbar. Dann wird die Bestandsstruktur mit so wenig Respekt behandelt, dass man am Ende zwangsläufig auch an den Punkt kommt, an dem man sagt, neu bauen wäre doch besser gewesen.

Christoph Gengnagel: Ja, wir können nach gängigen Anforderungskatalogen ein Gebäude so lange ertüchtigen, bis es den jetzigen Normen, für die es ja nie entwickelt worden ist, entspricht. Und wenn du dann am Ende die Rechnung aufmachst, ist die Frage zumindest offen, ob die Intervention eine gute Idee war. Und genau das dürfen wir natürlich nicht tun, wir dürfen eben nicht nach dem geltenden technischen Stand umbauen, so kommen wir nicht gut in die nächste Zukunft.

Agnes Weilandt: Das ist mir jetzt ein bisschen zu pauschal. Aber es stimmt schon, dass ich Respekt vor dem Gebäude haben muss und vor den Kollegen, die das ursprünglich gemacht haben.

Christoph Gengnagel: Das ist unbestritten. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Arbeit im Bestand nicht nur eine Ingenieuraufgabe, sondern auch eine politische Aufgabe ist. Es geht wieder um die Rahmenbedingungen, die eine Aufgabe sinnvoll oder sinnlos machen können. So kann es jetzt nicht das Ziel sein, den gesamten Bestand pauschal entsprechend den Anforderungen des Neubaus zu ertüchtigen. In Bezug auf die diskutierten Energie- und Materialfragen wäre das die falsche Richtung.

Der ganze Bestand könnte ja auch quasi unter einem niedrigen Denkmalschutz gestellt werden und wäre dann von den hohen Auflagen befreit?!

Christoph Gengnagel: Bestandsschutz wäre das, goldene Energie statt grauer!?

Agnes Weilandt: Oder andere Kriterien. Nicht die neue DIN-Norm, die den Schallschutz festlegt oder die neue Energieeinsparverordnung, sondern das Kriterium Lebenszeit, wieviel Energie, wie viele Ressourcen etc. investiere ich.

Angela Feldmann: Und es geht auch immer darum, die Qualität des Gebäudes zu definieren, die kann ja sehr variabel sein. Aber das wesentliche Problem ist, dass dieses neben den anderen Planungszielen oft hintenangestellt wird. Die Planungs- und Bauzeit und die Kosten sind immer wichtig. Das ist ein No-Go, wenn da irgendwo Abstriche gemacht werden. Bei der Umsetzung von Qualität kämpfen wir mit so vielen Regeln, die im Vorfeld auf Bauherrnseite, auch auf Seite der Planung, oft gar nicht mehr hinterfragt werden, auch, weil wir die Zeit nicht haben. Die bräuchten wir aber, schon ganz am Anfang, um übergreifend zu schauen, was kann ich schon in der Stadt nutzen, was gibt der B-Plan her, wie kann ich das Thema interdisziplinäres Entwerfen von Anfang an aufsetzen und wie kann ich eine eigene, nutzungsspezifische Qualität für das Gebäude definieren? Hier sollten wir mehr Energie investieren!

Zum Schluss kommt es dann doch nochmal, das Stichwort „Energie“. Welche Energie treibt voran, wieviel Energie brauchen Sie, um gegen Widerstände anzukämpfen, seitens von Behörden, Bauherrn? Wodurch gewinne ich wiederum Energie? Was treibt Tragwerksplaner:innen energetisch an?

Angela Feldmann: Es gibt tatsächlich eine große negative Energie, die hemmt, bremst, verhindert das umzusetzen, was wir eigentlich wollen.

Wer hemmt, was hindert?

Angela Feldmann: Strukturen, Trägheit, Verträge, Normen …

Christoph Gengnagel: Prozesse.

Angela Feldmann: Ja, Prozesse, die manchmal wie ein Korsett sind. Aber es gibt auch die positive Energie, das Motiviertsein, das ich in meiner Generation erlebe. Auch die Offenheit von erfahrenen Ingenieuren und Ingenieurinnen, die sagen, dass wir etwas ändern müssen, die hinterfragen, ob das, was wir gemacht haben, richtig war. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, weil wir unsere Ziele am Ende auch nur zusammen erreichen können.

Christoph Gengnagel: Ich glaube, meine positive Energie resultiert aus der Lebenserfahrung, dass das scheinbar Unmögliches doch möglich wird. Die zweite Energiequelle ist, dass wir mit relativ vielen jungen Leuten arbeiten, sowohl im Büro als auch in den Hochschulen. Da gibt es eine große Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und den einen starken Wunsch, die Dinge zu verändern. Das ist eine hohe Motivation. Sie hilft, negative Energien auszugleichen, die oft durch die zuvor erwähnten Prozesse ausgelöst werden. Wir müssen als Gesellschaft einen Überblick über diese Maschinerie der Prozesse gewinnen, die wir uns gebaut haben. Das Ziel sollte dann das Abschalten und außer Kraft setzen von Prozessen sein, die uns nicht weiterführen. Das ist machbar. Denn technologische Prozesse sind keine Naturgesetze.

Manfred Grohmann: Ich kann mich dem nur anschließen. Diese prozessuale Überregulierung lässt uns alle unzufrieden dastehen. Mir tun manchmal die jungen Kollegen und Kolleginnen leid, die, statt ingenieursmäßig zu arbeiten, gezwungen werden, nur den Eurocode in der letzten Nachkommastelle, um den letzten Beiwert nachzuvollziehen und nachzurechnen. Und das ist sehr häufig deprimierend. Dabei schaffen wir Bauingenieure – der Rest der Welt sagt Zivilingenieure – die Zivilisation. Ohne ein Dach über dem Kopf, ohne eine funktionierende Toilette, ohne Wasserhahn gibt es keine Zivilisation.

Und so sind wir – nicht allein, aber wesentlich – verantwortlich für diese Zivilisation. Eine Verantwortung, der wir uns gerne stellen. Wir nehmen diese Herausforderung, die sich aktuell mit dem Energiethema stellt, an und wir wollen Lösungen vorantreiben. Ja, wir fühlen uns durch die Prozesse an vielen Stellen ausgebremst. Und da arbeiten wir auch mit den anderen Beteiligten zusammen und hoffen, gemeinsam voranzukommen.

Agnes Weilandt: Ich finde, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns von diesem Thema der negativen Energie nicht ausbremsen lassen. Wir alle sollten eher positive Energie draus ziehen, dass die Diskussion endlich angekommen ist. Zwar noch nur in einem Fachkreis, aber ich sehe schon hier und da einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs. Daraus sollten wir die Energie ziehen, neue Dinge zu entdecken und kreativ das, was wir machen, neu denken. Wir müssen zu neuen Entwürfen oder neuen Themen kommen und neue Konzepte entwickeln, die dann hoffentlich auf die aktuellen Fragen die richtigen Antworten liefern.

Vielen Dank Ihnen für diesen dann doch sehr positiven Ausblick!

Manfred Grohmann: Einen Wunsch würde ich noch äußern. Einen Wunsch letzten Endes an die Politik. Bitte nicht einfach nur sagen, bis 2030 oder 2045 wollen wir klimaneutral sein, sondern konkrete Schritte für diesen Weg benennen, an denen wir uns orientieren und messen können. Das versäumt die Politik gerade – unabhängig von ihrer Farbgebung. Das ist fahrlässig.

Mit Angela Feldmann, Agnes Weilandt, Christoph Gengnagel und Manfred Grohmann unterhielt sich DBZ-Redakteur Benedikt Kraft am 13. Dezember 2022 in der Berliner Dependance des Tragwerkplanungsbüros Bollinger+Grohmann.