Nicht einfach, aber experimentell

Mit dem Gebäudetyp E stellt die Bundesregierung eine Gesetzesanpassung im BauGB vor, die das Bauen, vor allem von Wohnungen, in Deutschland vorantreiben soll. Die als Leitlinie und Prozessempfehlung betitelte Regelung liegt seit November 2024 vor und erläutert, wie es in Zukunft einfacher werden soll, schneller und günstiger zu bauen. Welche Potenziale tatsächlich gehoben werden können, haben wir mit Oliver Thill vom Atelier Kempe Thill besprochen. Zusammen mit ihm haben wir einen Blick auf unsere Nachbarländer geworfen, um nachzusehen, ob es woanders vielleicht heute schon einfacher geht.

Das Projekt Beaumont Eurorennes hat eine außenliegende Tragstruktur. Das Risiko von thermischen Spannungen und Rissen sowie eine mögliche Wasserundichtigkeit vor allem der konstruktiven Knoten werden bei dieser Konstruktion in Frankreich, im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern, als beherrschbar angesehen

Das Projekt Beaumont Eurorennes hat eine außenliegende Tragstruktur. Das Risiko von thermischen Spannungen und Rissen sowie eine mögliche Wasserundichtigkeit vor allem der konstruktiven Knoten werden bei dieser Konstruktion in Frankreich, im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern, als beherrschbar angesehen

Foto: Ulrich Schwarz

Der Wohnungsbau in Deutschland hinkt seinen Ambitionen hinterher. Die Rechnung ist inzwischen allseits bekannt und ergibt, dass laut ifo-Institut von den 400 000 benötigten neuen Wohneinheiten nur ungefähr die Hälfte im Jahr 2025 realisierbar scheint, Tendenz sinkend. Die Gründe dafür sind vielfältig. Gerne werden gestiegene Kosten und langwierige Verfahren genannt, welche die Bauherrschaft vor Planungsunsicherheiten stellen und das eigentlich gewünschte und vor allem propagierte Ziel von mehr Wohnraum schwer erreichbar machen. So offen die Probleme zu Tage treten, so wenig scheint eine durchschlagende Lösung in Sicht. Geht es nach der Politik, soll eine Verbesserung per Gesetz her, was die Verfahren beschleunigen und Kosten senken soll. Das Zauberwort oder besser der Zauberbuchstabe ist „E“, für wahlweise Experimentell oder Einfach oder beides, je nachdem. Doch die Fachwelt hat hier noch Vorbehalte, ob diese Neuerung die erhoffte Besserung bringen kann. Eine Umfrage des Meinungs- und Marktforschungsinstituts Civey ergab im August und September 2024, dass der Gebäudetyp E bei gut 37 % von 300 befragten Fachkräften aus dem Bauwesen nicht als Garant für schnelleres und kostengünstigeres Bauen gesehen wird. Fast 36 % waren unentschieden und nur knapp 27 % sahen in der Anpassung eine Verbesserung. Enthusiasmus sieht anders aus. Schaut man sich die aktuelle Prozessempfehlung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen BMWSB an und bedenkt, wie lange es gedauert hat, sie zu erarbeiten, kann man einen gewissen Zweifel durchaus nachvollziehen. Letztlich stellt sich die Frage, ob eine weitere Regel in Form eines neuen Gebäudetyps wirklich eine Vereinfachung oder einfach nur eine weitere Regel darstellt.

Um auf die stark divergenten programmatischen Anforderungen adäquat reagieren zu können, sind die drei Gebäude mit funktionsneutralen und flexibel einteilbaren Grundrissen konzipiert. Die Konstruktion besteht aus tragenden Fassaden und tragenden Erschließungskernen. Trennwände, auch die zwischen den Wohnungen, sind als Leichtbau ausgeführt

Um auf die stark divergenten programmatischen Anforderungen adäquat reagieren zu können, sind die drei Gebäude mit funktionsneutralen und flexibel einteilbaren Grundrissen konzipiert. Die Konstruktion besteht aus tragenden Fassaden und tragenden Erschließungskernen. Trennwände, auch die zwischen den Wohnungen, sind als Leichtbau ausgeführt

Foto: Ulrich Schwarz

Juristische Formulierungen

Doch was genau soll die Änderung beinhalten? Hier zeichnen sich inzwischen Konturen ab. Einerseits geht es um die Beschaffenheit der zu erbringenden Leistung, andererseits um die damit verbundene Aufklärungspflicht über die Qualitäten, die erzeugt werden sollen. Interessant ist nun, dass laut Gesetzesentwurf des Bundesministeriums der Justiz BMJ vom November 2024 fortan „ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht […] technische Normen und Regeln sind, 1. die ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen oder 2. die durch Rechtsverordnung gemäß Absatz 4 bestimmt worden sind.“ Und wenn der Besteller ein Verbraucher ist, „ist er rechtzeitig vor Vertragsschluss in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, in welchen Baubereichen ohne ausdrückliche Vereinbarung von den in Satz 1 genannten technischen Normen und Regeln abgewichen wird.“ Der vorher genannte Absatz 4 besagt, dass „Die Bundesregierung […] ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates technische Normen und Regeln gemäß Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 zu bestimmen, die die Nutzung von innovativen, nachhaltigen oder kostengünstigen Bauweisen oder Baustoffen erheblich erschweren.“ Im Vergleich zum vorangegangenen Referentenentwurf werden hier im Absatz 4 ausdrücklich die „innovativen, nachhaltigen oder kostengünstigen Bauweisen oder Baustoffe“ eingeschlossen und zudem der Begriff der allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) mit „genannten technischen Normen und Regeln“ ersetzt. Soweit § 650a. Die aaRdT tauchen aber im folgenden § 650o auf und da heißt es dann, dass „ein Gebäudebauvertrag […] ein Bauvertrag […] ist, der ein Gebäude, die zu einem Gebäude gehörende Außenanlage oder einen Teil davon betrifft. Für Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern gelten die Absätze 2 und 3.“ Diese besagen dann, dass „(2) In der Beschaffenheitsvereinbarung […] die Vertragsparteien von den anerkannten Regeln der Technik abweichen können, ohne dass der Unternehmer den Besteller über die mit dieser Abweichung verbundenen Risiken und Konsequenzen aufklären muss.“ Und „(3) Ist keine Beschaffenheit vereinbart, begründet ein Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik dann keinen Sachmangel […], wenn 1. die dauerhafte Sicherheit und Eignung des Gebäudes, der Außenanlage oder des Teils davon für die vertragsgemäße oder sonst für die gewöhnliche Verwendung sowie die Ausführungsqualität durch eine gleichwertige Leistung gewährleistet sind und 2. der Unternehmer dem Besteller diese Abweichung, einschließlich der Auswirkungen auf die Kosten, vor Ausführung der Bauleistung anzeigt und der Besteller dieser nicht unverzüglich widerspricht.“ Im Vergleich zum vorangegangenen Referentenentwurf tun sich in diesem Gesetzesentwurf für juristische Laien allerdings noch mehr Fragen auf. Beispielsweise: Was ist der Unterschied zwischen „technischen Normen und Regeln“ und den dann genannten „aaRdT“? Oder: Wer gilt als „fachkundig“ angesichts der geforderten „dauerhaften Sicherheit und Eignung“ des Gebäudes bei „gewöhnlicher Verwendung“? Wenig Vertrauen weckt an dieser Stelle, dass der Referentenentwurf in der Fachzeitschrift Baurecht 12/2024 (S. 1725–1728) insofern kritisiert wird, als dass er „in einem Schnellverfahren ohne hinreichende fachkundige Begleitung tiefgreifende Änderungen des Bauvertragsrechts vorsieht, ohne deren Wirkung durchdacht zu haben.“ Grundsätzlich steht es der Architekten- und Bauherrnschaft auch heute schon frei, die Beschaffenheit eines Bauwerks zu vereinbaren, solange nicht gegen Gesetze verstoßen wird – Brandschutz oder Standsicherheit gelten nach wie vor.

Eines der großen Stadtentwicklungsprojekte von Rennes ist die Neuordnung des Bahnhofsgebietes, mit der ZAC (Zone d’aménagement concerté) EuroRennes, einschließlich dem kompletten Neubau des Hauptbahnhofs. Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF hat dazu eine breite Zone mit Grundstücken entlang der Gleise freigemacht und verkauft diese nach und nach an meistbietende Projektentwickler

Eines der großen Stadtentwicklungsprojekte von Rennes ist die Neuordnung des Bahnhofsgebietes, mit der ZAC (Zone d’aménagement concerté) EuroRennes, einschließlich dem kompletten Neubau des Hauptbahnhofs. Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF hat dazu eine breite Zone mit Grundstücken entlang der Gleise freigemacht und verkauft diese nach und nach an meistbietende Projektentwickler

Foto: Ulrich Schwarz

Um die juristische Theorie mit konkreten Fällen greifbar zu machen, finden sich in der Prozessempfehlung des BMWSB einige Beispiele für bautechnische Minderungsmaßnahmen inklusive Vorformulierungen für die schriftliche Vereinbarung zwischen Auftraggebenden und Auftragnehmenden. So wird beispielsweise die Dicke einer STB-Decke beschrieben, die von 18 cm auf 14 cm reduziert werden kann, ohne an Sicherheit einzubüßen. Rückt man dann noch von einem schwimmenden Estrich ab, verringert sich die Bauteilstärke nochmal um 6 cm. Das würde sich durch den geringeren Material- und Bauaufwand theoretisch auch in den Kosten niederschlagen. Insgesamt soll der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft mit solchen Maßnahmen im einstelligen Milliardenbereich gesenkt werden. Ex-Bundesjustizminister Marco Buschmann rechnete vor dem Ende der Regierung mit bis zu 10 % Ersparnis bei den Baukosten – immerhin.

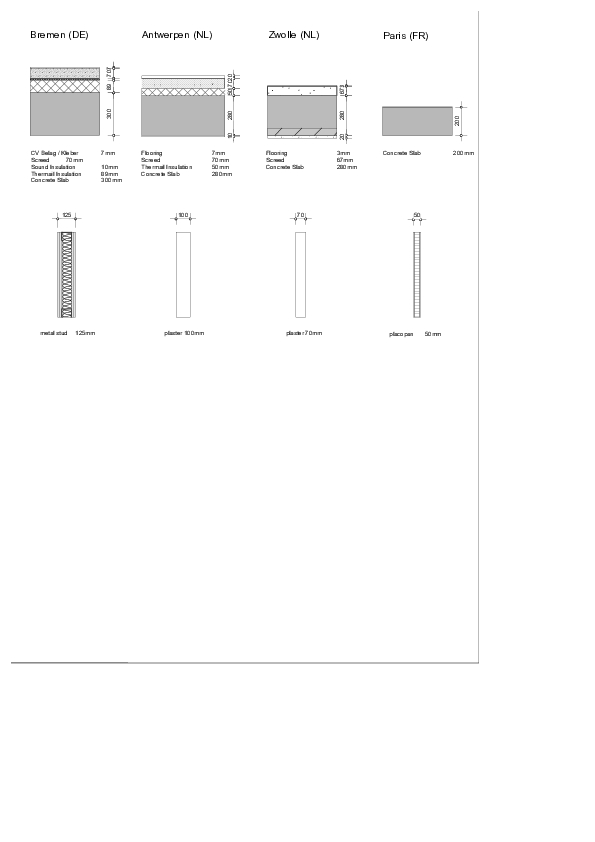

Anhand von vier eigenen Projekten aus verschiedenen europäischen Ländern hat das Atelier Kempe Thill Decken- und Wandaufbauten verglichen und legt teilweise eklatante Unterschiede offen

Anhand von vier eigenen Projekten aus verschiedenen europäischen Ländern hat das Atelier Kempe Thill Decken- und Wandaufbauten verglichen und legt teilweise eklatante Unterschiede offen

Grafik: Atelier Kempe Thill

Die Regeln bei den europäischen Nachbarn

Die Erfahrungen von Oliver Thill eröffnen hier einen spannenden Blickwinkel. Das Atelier Kempe Thill mit Hauptsitz in Rotterdam baut in mehreren europäischen Ländern und hat dementsprechend einen gewissen Überblick über die Baukultur unserer Nachbarn und deren Rechtsgrundlage. Und in der Praxis herrscht da ein recht unterschiedliches Verhältnis zur Baugesetzgebung. „Es ist noch nicht mal so, dass es weniger vergleichbare Vorgaben gibt, es gibt sie im Zweifel gar nicht“, berichtet Thill. Beispielsweise ist das Thema Abstandsflächen nicht überall akut, womit grundsätzlich schon mal mehr städtebauliche Dichte möglich wird. Ein weiteres Beispiel findet man in Dänemark, wo es kein Äquivalent zur deutschen DIN 277 gibt. „Da gibt es keinen Unterschied zwischen Brutto- und Nettofläche. Das preist man dann einfach ein. Man kann ja am Ende sagen, vielleicht sind die Flächen 3 % kleiner, das kalkuliere ich dann mit ein.“

Was ist Qualität?

Das Thema der Qualität, die in Deutschland mit Hilfe der aaRdT gesichert wird, sieht Thill aus eigener Erfahrung eher skeptisch. „In Deutschland gibt es einen Wunsch nach einer Präzision, die sich in der Realität nur schwer oder gar nicht herstellen lässt“, gibt er zu bedenken – und sieht diesen Anspruch auch von der deutschen Bauindustrie beeinflusst. Immer höhere Wunschqualitäten bedürfen eben auch immer besserer Bauteile. Dabei ist die Qualitätssteigerung bei sich immer weiter erneuernden Produktreihen irgendwann nur noch marginal. „Wenn die Normen am Ende den Interessen der Industrie dienen, dann ist der Bürger nicht derjenige, der geschützt wird, sondern das Opfer“, kritisiert Thill und verweist auf wesentlich geringere Ansprüche bei der Projekterealisierung außerhalb Deutschlands.

Vorbild Frankreich?

Praktische Erfahrungen konnte das Atelier Kempe Thill in diesem Sinne in Frankreich sammeln, wo Bauteilaufbauten deutlich reduzierter ausgeführt werden können. Im Zweifel reicht eine schlichte Betondecke mit einfachem Bodenbelag, und auch Wärmebrücken werden unproblematischer gesehen als in Deutschland. Dies geht aus einer Gegenüberstellung von Bauteilaufbauten in Bremen, Antwerpen, Zwolle und Paris hervor, die das Büro zum Vergleich nebeneinandergestellt hat. „Da muss man den Faktor Mensch erstmal wieder miteinbringen und das auf Best Case Basis testen. Ist das jetzt ein Problem oder eigentlich doch ganz angenehm?“ fragt Thill und stellt den Mut zum Experiment vor die möglichen Vorbehalte.

Ein konkretes Beispiel aus jüngster Zeit, das Thill anführt, heißt Beaumont Eurorennes und steht im französischen Rennes. Dort wurde auf ca. 31 000 m2 mit bis zu 18 Stockwerken ein hybrides Raumprogramm umgesetzt, mit je zur Hälfte Büros und Wohnungen verschiedener Qualität. Das Gebäude basiert auf einer Exoskelett-Konstruktion, bei der Kern und Fassade tragend wirken. Auch aufgrund der geringeren Anforderungen an die Bauphysik in Frankreich konnte ein Bauquadratmeterpreis von unter 1 400 € erreicht werden, was sich am Ende auch in den Mietpreisen positiv niederschlägt. Denkbar wäre ein Haus für diesen Preis nach aktuellen deutschen Standards kaum. „Die Bauphysik und die Akustik wären ein Problem“, so Thill. Nicht zuletzt ist die ernüchternde Erkenntnis, dass „Planen in Deutschland ungefähr doppelt so teuer ist wie in anderen europäischen Ländern“, wo weniger Vorschriften und Standards von deutlich weniger Planungsbeteiligten abgesegnet werden müssen. Auch wenn die deutschen Standards sicher ihre Daseinsberechtigung haben und man die Qualitätsansprüche nicht unbedingt auf das Niveau der Nachbarschaft senken mag, so stellt sich dem weltgewandten Fachpublikum doch die Frage: Warum geht es bei den anderen, aber nicht bei uns?

Der europäische Blickwinkel

Hier macht Thill eine Reihe an Unterschieden aus, die in zwei Schichten des Problems geteilt werden können und nicht zuletzt ein kulturelles Verständnis widerspiegeln. Während in Deutschland „eine Lösung, die man in Bremen bauen darf, in Nordrhein-Westfalen nicht realisierbar ist“, gilt bei manchen Nachbarn ein zentraler Gesetzgeber, der zwar von lokalen Vorschriften angereichert wird, aber doch wesentlich schlanker daherkommt. Weshalb Thill konstatiert: „Wenn ich jetzt einem Franzosen erzähle, dass in Norddeutschland eine andere Baugesetzgebung herrscht als in Süddeutschland, dann ist das für den vollkommen unvorstellbar.“ Und weiter: „In Belgien oder Holland hat man nicht die Idee, dass Vater Staat betreut und sagt, was man tun muss. Was zu einem kulturellen Widerstand gegen Normen oder Richtlinien führt, weil man auch realisiert: Je mehr Gesetze, desto weniger Freiheit habe ich. Auch in Frankreich tickt man eher so.“ Das ist in der Tat ein kultureller Unterschied, der die Wirkkraft eines Gebäudetyps E etwas in Zweifel zieht. Nicht nur, dass man sich in Deutschland in einem komplizierten, auf höchste Qualität bedachten, föderalistischen System befindet, man ist auch Teil einer europäischen Nachbarschaft, die eher verwundert auf die unübersichtliche deutsche Gesetzgebung mit ihrem angeschwollenen Normenapparat schaut.

„Die Frage ist ja auch, ob man bereit ist, sich für die Bedingungen der anderen zu öffnen“, gibt Thill zu bedenken „Ich glaube, dass in der EU eine solche Diskussion nur bedingt stattfindet. Wir haben den Eindruck, dass neben den Klimazielen die Normen oder Baugesetze eher in einer nationalen Debatte besprochen werden. Ich glaube, in Deutschland braucht es das auch dringend und das kann man gut speisen durch Erfahrungen aus dem Ausland.“ Denn die Probleme sind dieselben: Der Wohnraum wird knapp und zunehmend nicht mehr leistbar. Selbst für Besserverdienende nicht mehr und was es noch schlimmer macht: Die Perspektiven scheinen sich zu verschlechtern, was zu einer Desillusionierung führt, deren wirtschaftliche und soziale Folgen, verheerend werden könnten.

Dies ist auch für Thill nicht mehr zu übersehen. Nicht nur, dass die Wohnungsbau-Projekte des Rotterdamer Büros inzwischen mitunter in einer Marktkategorie angesiedelt sind, die auch für erfolgreiche Architekten kaum leistbar ist. Was für das Büro natürlich erfreulich, aber auch etwas irritierend ist. Auch aufgrund persönlicher Erfahrung zwischen den verschiedenen Kulturkreisen Deutschland, Niederlande, Belgien, Schweiz und Frankreich, die während des Gesprächs immer wieder zur Sprache kamen, taucht die kritische Frage auf, ob die vielen Normen und Vorschriften, nach denen wir in Deutschland heute bauen, überhaupt zeitgemäß, respektive zukunftstauglich sind.

Was wiederum zwangsläufig zur Gretchenfrage führt: Wer kann eine Änderung forcieren?

Potenziale und Perspektiven

Hier bringt Thill eine konkrete Idee ins Spiel. „Wenn wir über sozialen Wohnungsbau sprechen und die Projekte für Wohnungsbaugenossenschaften erstellt werden, bei denen die Wohnungen vermietet werden, dann halte ich es für problemlos, das über den Mietvertrag zu regeln“, findet er. „Institutionelle Bauherrn können, glaube ich, am besten mit so einer Situation umgehen. Hier kann man mit einer Gebäudeklasse E gut ansetzen. Die Genossenschaften sind ja professionell, verstehen die Bedeutung einer Norm und können am Ende selber entscheiden.“ Und auch für Bauträger oder Investoren sieht Thill Möglichkeiten zur sinnvollen Anwendung eines Gebäudetyp E. „Ich glaube, dass es auch im freien Markt funktionieren kann. Wenn also größere Bauträger das ganz bewusst auf dem Markt adressieren und mit einer Gegenleistung kombinieren würden, also beispielsweise einer großzügigeren Deckenhöhe, aber etwas einfacher im Ausbau, so dass man nicht das Gefühl hat, dass man nur etwas einliefert, aber nichts zurückbekommt. Ich denke, dass es mit hundertprozentiger Sicherheit einen Markt dafür gibt.“ Grundsätzlich, auch darauf kam Thill zu sprechen, wird mit den Forschungshäusern in Bad Aibling von Florian Nagler immer deutlicher, dass „einfach“ nicht schlecht bedeutet, und es sei völlig einleuchtend, dass eine Reduzierung der Bauteilschichten, sei es in Wand, Decke oder Boden, automatisch zu weniger anfälligen Gebäuden führt. Wo es weniger Fehlerquellen gibt, da gibt es in der Regel auch weniger Fehler. Das Atelier Kempe Thill hielt diese Einsicht bereits 2017 als eine von sieben Prioritäten beim Bau einer Villa Urbaine als „idiot-proof“ fest.

Ein paar Zweifel bleiben

„Die Gebäudeklasse E ist erstmal kein schlechter Ansatz, um eine experimentelle Praxis zu thematisieren“, findet Thill und bleibt dabei offen und konstruktiv. Die Minderung von Qualitäten scheint jedenfalls weniger das Problem. Ob diese Qualitäten nun durch eine Norm oder die aaRdT geregelt werden, sei dabei nicht entscheidend. Viel fragwürdiger ist für ihn allerdings die Tatsache, dass die rechtlichen Umstände einer Qualitätsunterschreitung von den Planenden kommuniziert werden sollen, obwohl diese keine Juristen sind. „Ich finde es eine absurde Idee, dass ich einen Auftraggeber auch noch über den rechtlichen Rahmen meiner Arbeit aufklären muss“, stellt Thill bei diesem Thema fest. Da ist es nicht sicher, ob sich jemand auf ein „E“ wie „experimentell“ einlassen möchte.

Es mag angesichts der aktuellen politischen Umstände etwas fad erscheinen, an dieser Stelle Benjamin Franklin zu zitieren, aber es passt so gut: „Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.“ Bezieht man diese schwergewichtige Weisheit auf die aktuelle Situation auf dem Bau, scheint es gerade der Anspruch an Sicherheit zu sein, den man gerne etwas reduzieren möchte, um mehr Freiheit zu erlangen. Nun gilt es sicherzustellen, dass die gewonnene Freiheit trotzdem rechtssicher ist. Und zwar für alle Beteiligten: Für die Auftraggeber, die Planungssicherheit brauchen, und die Planenden, die auch ohne Normierung eine hohe Qualität erreichen können. Die Regeln dafür zu lockern, ist einleuchtend, die Rechtssicherheit für diese Lockerung allerdings in die Hände der Planenden zu legen, wirft eher neue Probleme auf. Weder die einen noch die anderen wollen zu Juristen werden, um ins Geschäft zu kommen, und keiner von beiden hat sich die Umstände des Geschäfts so ausgedacht.

Das sich etwas ändern muss an den deutschen Rahmenbedingungen des Bauens ist offensichtlich. Die eingangs erwähnten Wohnungsbauzahlen unterstreichen die Dringlichkeit. Die Erfahrungen eines Oliver Thill belegen die Machbarkeit. Ob die Prozessempfehlung des BMWSB und der dahinterstehende Gesetzentwurf allerdings einfach oder experimentell oder am Ende nur ein Entwurf sind, wird die Zukunft zeigen müssen.

Hartmut Raendchen/DBZ