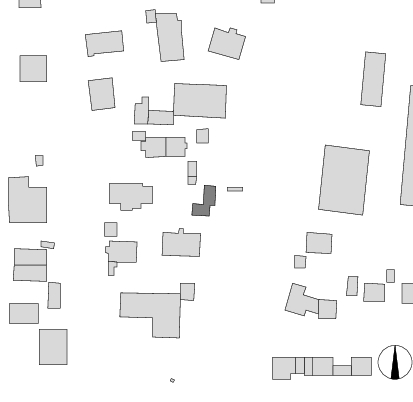

Unser Gartenhaus – Haus ohne Zement, München

Leistungsfähige Tragwerke ermöglichen abstrakte Formen und scheinbar freischwebende Volumen. Florian Nagler ging bei seinem Gartenhaus in München einen anderen Weg: Hier optimierte er gemeinsam mit den Tragwerksplanern von mkp die Konstruktion, um das Tragwerk auf das absolute Minimum zu reduzieren.

Foto: Pk. Odessa/ Schels, Lanz

Keep it simple, stupid! Das Credo des US-amerikanischen Flugzeugingenieurs Kelly Johnson aus den 1930er-Jahren führte zu einer durchaus produktiven Karriere: Mehr als 40 Flugzeugtypen stammen aus seiner Feder. Die meisten davon flogen höher, weiter oder schneller als die der zeitgenössischen Konkurrenz. Mit dem Prinzip „Einfach Bauen“ verfolgt Florian Nagler einen ganz ähnlichen Ansatz: Dass etwas einfach gemacht ist, heißt nicht, dass es der technisch hochgezüchteten Konkurrenz unterlegen sein muss. Im Gegenteil. Wer sich beim Entwurf auf die Stärken des Materials, die Notwendigkeiten der Nutzung und die Gegebenheiten vor Ort besinnt, begrenzt die Verschwendung von Ressourcen auf ein Minimum. Analog zum „Höher, schneller, weiter“ der Moderne folgt aktuelle Architektur so dem Dreisatz „Nachhaltiger, günstiger, effizienter“.

Verzicht auf Beton: In den

Verzicht auf Beton: In den

Zwischenräumen der Holzbalkendecke liegen Lehmziegel

Foto: Pk. Odessa/ Schels, Lanz

„Als Tragwerkspezialisten begleiten wir Florian Nagler und seine Forschungsbauten bereits seit Jahrzehnten“, sagt Gordian Kley, Mitbegründer des österreichischen Ingenieurbüros merz kley partner (mkp). „Bei seinem Gartenhaus hat er das Thema einfach Bauen auf die Spitze getrieben, deshalb kann man bei diesem Projekt nicht im eigentlichen Sinne von einem Tragwerk sprechen – die tragenden Teile haben sich logisch aus der gesamten Konstruktion entwickelt.“ Ein wichtige Entscheidung sei dabei gewesen, dem Material nur das abzufordern, was es aus sich selbst heraus leisten kann. „Wir versuchen heute weit spannende Brücken und Hallen aus Holz zu bauen, um zu beweisen, dass das Material ebenso leistungsfähig wie Stahl ist – eine Leistungsschau, die nicht immer im Sinne des Fortschritts ist. Denn das erfordert immer komplexere Konstruktionen, Verbundmaterialien und nicht rezyklierbare Fügungen.“ Das führe das Potenzial des Materials für eine nachhaltigere Baukultur ad absurdum.

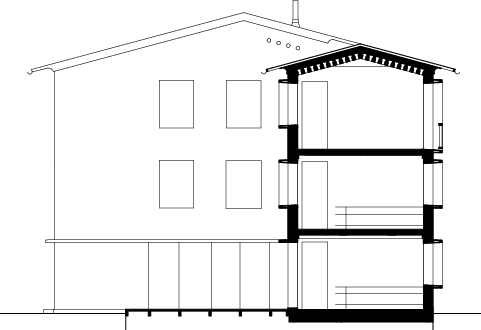

Drei Geschosse in der Schwebe

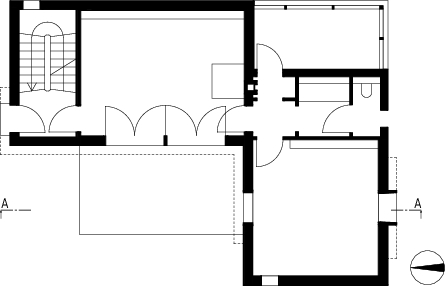

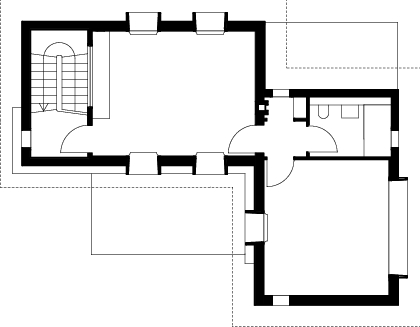

Hinter der Wohn- und Arbeitsvilla von Nagler gelegen, spielte der Baugrund dem Material Holz dagegen eher in die Karten: Im Garten gab es wenig Platz für Baukräne und Arbeitsgeräte. Und es wäre schade gewesen, der Vegetation mehr Boden abzufordern und zu versiegeln als unbedingt nötig. Eher hoch als breit zu bauen war die logische Konsequenz – mit einer einfachen, leichten Holz-Konstruktion aus tragenden Wänden und geringen Spannweiten. Doch wie leicht kann ein Dreigeschosser sein, ohne die Standsicherheit zu gefährden?

Handwerkliche Architektur: In enger Zusammenarbeit mit den Tragwerksplanern von mkp hielt Florian Nagler die Konstruktion so einfach wie irgend möglich

Handwerkliche Architektur: In enger Zusammenarbeit mit den Tragwerksplanern von mkp hielt Florian Nagler die Konstruktion so einfach wie irgend möglich

Foto: Pk. Odessa/ Schels, Lanz

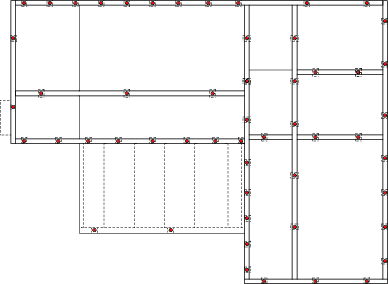

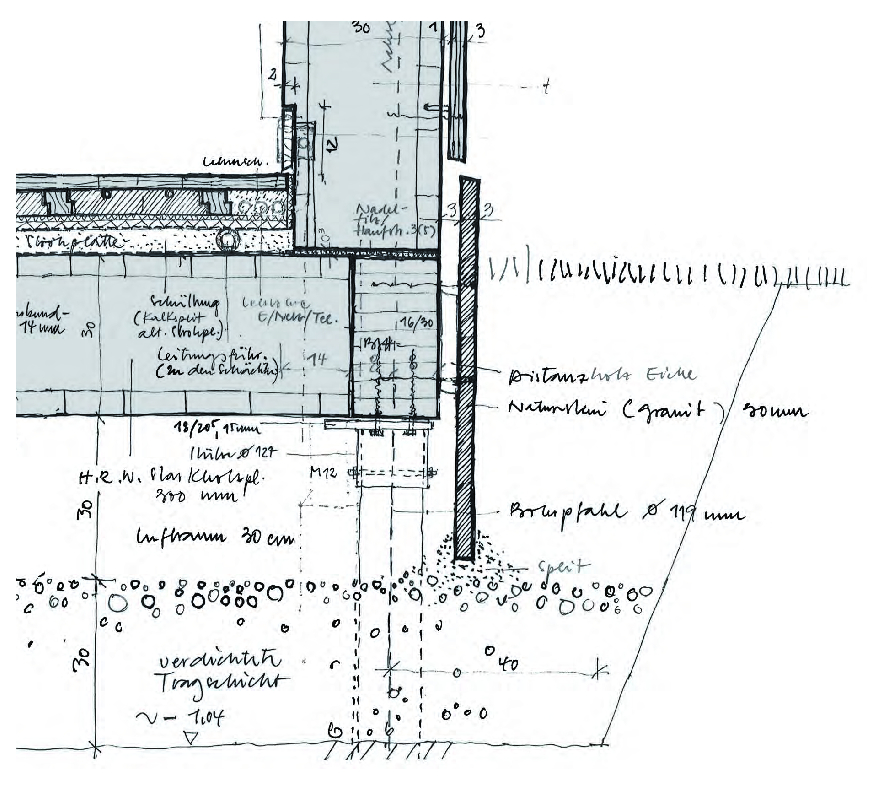

„Wir haben uns in der letzten Zeit immer wieder damit beschäftigt, wie wir den Einsatz von Zement und Beton in unseren Projekten reduzieren können“, erklärt Bauherr und Architekt Florian Nagler. „Da lag die Frage nahe, ob man auch ganz ohne Zement bauen kann. Nur mit dem Einsatz von natürlichen Materialien wie Holz, Lehm und Naturstein.“ Zentral für dieses Vorhaben war der Verzicht auf eine gegossene Bodenplatte. „Das hatte zur Folge, dass wir eigentlich ein aufgeständertes Haus, bei dem die Bodenplatte unterlüftet ist, gebaut haben. Über eine geschickte Ausbildung des Sockels mit Naturstein können wir dennoch den Eindruck vermitteln, dass das Gebäude auf einem soliden Fundament steht.“ Tatsächlich wird die Last der drei Geschosse jedoch nur punktuell von 50 je 3 m langen Schraubfundamenten aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 119 mm getragen.

Reibung statt Beton und Zement

„Die Oberflächenreibung des Pfahlmantels am Erdreich reicht bei dem Untergrund vor Ort völlig aus, um dem Bau nötigen Halt zu geben“, sagt Lorenz Einziger, der als Projektingenieur von mkp am Bau beteiligt war. Die Oberfläche des Baugrunds sei bis in eine Tiefe von 30 cm verdichtet worden. Außerdem sei eine 2,5 m starke Kiesschicht, die mit einem hinter dem Grundstück verlaufenden Kanal zusammenhängt, zu überbrücken gewesen – das habe den Ausschlag für die gewählte Länge der Fundamente gegeben. „Letztlich lassen sich vergleichbare Gründungen bei ähnlichen Projekten vielerorts reproduzieren, lediglich die Länge der Pfähle muss man den jeweiligen Bodenverhältnissen anpassen“, sagt Einziger. Vermutlich würde das Bohren aber ab einer bestimmten Gebäudehöhe und -last irgendwann unwirtschaftlich – „für den Hochhausbau ist es sicher nichts.“

Atmosphärischer Bau: Durch den ausschließlichen Einsatz von natürlichen Materialien wie Holz und Lehm schuf Nagler ein Raumklima, dass sowohl zum Arbeiten als auch zum Wohnen geeignet ist

Atmosphärischer Bau: Durch den ausschließlichen Einsatz von natürlichen Materialien wie Holz und Lehm schuf Nagler ein Raumklima, dass sowohl zum Arbeiten als auch zum Wohnen geeignet ist

Foto: Pk. Odessa/ Schels, Lanz

Auf den Schraubfundamenten ruht ein Holzrahmen, auf dem wiederum die tragenden Holzwände des Gebäudes aufsetzen: „Mit den Massivholzelementen der Außenwand waren wir bereits von Vorgängerprojekten vertraut“, sagt Nagler. Das dreischichtige System ist 30 cm stark und birgt in seinem Inneren eine 1 cm starke Luftschicht (3 cm erdberührende Außenwand), die durch thermische Verklebung absolut dicht verschlossen ist. Da das Element bei einem U-Wert von 0,22 ohne Folien und Dichtungen auskommt, entspricht es Naglers Anspruch an einen einfachen und rezyklierbaren Wandaufbau. Auf den Einsatz von Beton wollte Nagler aber auch bei den Geschossdecken verzichten und setzte deshalb „auf eine einfache Holzbalkendecke mit Lehmziegeln, kein Hexenwerk, so einfach wie möglich gestaltet.“ Das sei auch deshalb eine Option gewesen, da er in der selbst als Büro- und Gästefläche genutzten Immobilie keine Rücksicht auf Themen wie Durchbiegung oder Schwingung nehmen musste.

Erweiterungsflächen: Nagler benötigte das Gartenhaus in erster Linie, weil die Arbeitsflächen im benachbarten Bestandsbau aus den 1930er-Jahren für das expandierende Unternehmen nicht mehr ausreichten

Erweiterungsflächen: Nagler benötigte das Gartenhaus in erster Linie, weil die Arbeitsflächen im benachbarten Bestandsbau aus den 1930er-Jahren für das expandierende Unternehmen nicht mehr ausreichten

Foto: Pk. Odessa/ Schels, Lanz

„Das Gleiche gilt für den Brand- und Schallschutz, den wir auf das erforderliche Maß reduziert haben“, ergänzt Gordon Kley. „Wir haben uns von dem Grundsatz leiten lassen: Was nicht ausdrücklich verboten ist, ist grundsätzlich erlaubt. Dadurch hatten wir die Chance, die Möglichkeiten der Reduktion noch einmal stärker auszuloten als bei den Forschungshäusern in Bad Aibling.“ Und Florian Nagler führt aus: „Die grauen Emissionen für Herstellung, Austausch, Entsorgung bezogen auf das Treibhauspotenzial über den Betrachtungszeitraum betragen 6,90 kgCO₂Äq./m²NRF*a, das Recyclingpotenzial beträgt 7,94 kgCO₂Äq./m²NRF*a. Damit kommen wir in der Bilanz in den ‚klimapositiven‘ Bereich. Bei unseren ersten drei Forschungshäusern waren wir davon noch weit entfernt.“

Tiefe Blicke: Weit auskragende Fensterlaibungen gehören inzwischen zu den Erkennungsmerkmalen von Gebäuden, die Florian Nagler nach den Prinzipien des einfachen Bauens gestaltet

Tiefe Blicke: Weit auskragende Fensterlaibungen gehören inzwischen zu den Erkennungsmerkmalen von Gebäuden, die Florian Nagler nach den Prinzipien des einfachen Bauens gestaltet

Foto: Pk. Odessa/ Schels, Lanz

Das Interessante an dem Projekt ist die Kombination aus handwerklich entwickelten Lösungen und zukunftsfähigen Forschungsthemen. Das ist bei Nagler nicht neu und zeigt sich zum Beispiel an den Detailskizzen, die er von Hand selbst verfasst hat. Oder an den lediglich 3,50 m spannenden Balkendecken, die dem Konstruktionsvollholz nur so viel Tragkraft abverlangen, wie sie ohne weiteren Test und Zertifizierung zu leisten imstande sind. Das lässt die Innenräume ebenso charmant und innovativ wirken, wie die mit Fichte bebretterte Fassade oder die Nagler-typischen tiefen Fensterlaibungen gegen den solaren Eintrag. In dem dreigiebeligen Dach, das die beiden versetzt zueinander angeordneten Baukörper elegant unter einer Haube vereint, zeigt sich die architektonische Detailarbeit. Mit ein Grund, warum Nagler seine Projekte grundsätzlich „nicht zu irgendeinem Zeitpunkt in die Hände der Tragwerksplaner“ übergibt. „Wir entwickeln die Lösungen gemeinsam, aus dem Material und der Konstruktion heraus.“

Einfach, aber nicht schlicht: In den architektonischen Details zeigt sich die Reduktion auf das Wesentliche, das sich an den Bedürfnissen der

Einfach, aber nicht schlicht: In den architektonischen Details zeigt sich die Reduktion auf das Wesentliche, das sich an den Bedürfnissen der

Nutzer orientiert

Foto: Pk. Odessa/ Schels, Lanz

Wohnen, arbeiten, forschen

Jetzt tritt das Gebäude in die Phase der Nutzung und damit der weiteren Forschung ein. „Wir messen nun – wie bei jedem Projekt – die Verbräuche im Haus, aber auch dieTemperaturen und die Luftfeuchtigkeit“, erläutert Florian Nagler. „In diesem Fall interessiert mich vor allem das Klima im Bereich unter der hölzernen Bodenplatte. Hier messen wir neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die Holzfeuchte. Die Temperatur unter dem Haus war den ganzen Winter nicht einmal unter 0°. Und die Holzfeuchte ist immer noch bei den 6-7 %, mit denen wir das Holz eingebaut haben.“ Inwieweit sich das gefundene System auf andere Gebäudeklassen übertragen lässt, kann man gerade angesichts der Kompromisse beim Brand- und Schallschutz infrage stellen. Doch Florian Nagler gibt sich optimistisch: „An der Übertragung auf andere Typologien und Gebäudeklassen arbeiten wir bereits. Das ist möglich und wir hoffen, in zwei Jahren entsprechende Beispiele gebaut zu haben!“ Immerhin hat Kelly Johnson bereits vor rund hundert Jahren gezeigt, dass sich einfache Prinzipien, Variantenreichtum und Fortschritt nicht gegenseitig ausschließen müssen.

⇥Jan Ahrenberg/DBZ

merz kley partner

Gordian Kley, Lorenz Einziger

www.mkp-ing.com

Foto: mkp

Nagler Architekten

Nagler Architekten

Florian Nagler

www.nagler-architekten.de

Foto: Johanna Nagler

DBZ-Heftpartner Schöne Neue Welt Ingenieure, Berlin

Projektdaten

Objekt: Unser Gartenhaus - Haus ohne Zement

Standort: 81245 München, Theodor-Storm-Str. 16a

Typologie: Büro, Wohnen – Neubau

Bauherr/Nutzer: Florian Nagler Architekten GmbH, München,

www.nagler-architekten.de

Architektur: Florian Nagler Architekten GmbH

Team: Florian Nagler

Bauleitung: Florian Nagler

Bauzeit: 05/2023– 11/2023

Grundstücksgröße: 877 m²

Grundflächenzahl: 0,15

Geschossflächenzahl: 0,29

Nutzfläche gesamt: 209 m²

Nutzfläche: 169,9 m²

Technikfläche: 3,6 m²

Verkehrsfläche: 35,5 m²

Brutto-Grundfläche: 254,3 m²

Brutto-Rauminhalt: 818,4 m³

Fachplanung

Tragwerksplanung: merz kley partner GmbH, Dornbirn/AT,

www.mkp-ing.com

Energie

U-Wert Gebäudehülle:

Außenwand = 0,22 W/(m²K)

Fassadenpaneel = 0,22 W/(m²K)

Bodenplatte = 0,156 W/(m²K)

Dach = 0,14 W/(m²K)

Fenster (Uw) = 1,1 W/(m²K)

Verglasung (Ug) = 0,6 W/(m²K)

Ug-total (mit Sonnenschutz) = 0,1 W/(m²K)

Wärmeerzeugung über eine moderne Pelletheizung im benachbarten Haupthaus, Wärmeverteilung über Fußbodenheizungsleitungen, die unter den Dielen in speziell vorbereitete Nuten der stranggepressten Lehmsteine eingelegt werden.

Hersteller

Bodenbeläge: Schreinerei Gartmeier, www.schreinereigartmeier.de

Vollholzwandsystem, HWR Vollholzwandsystem Obb. GmbH,

www.hrw-vollholzwandsystem.de

Fenster: Federle Holzbearbeitung GmbH,

www.federle-holzbearbeitung.de

Möbel: Holzwerkstatt Markus Faißt, www.holz-werkstatt.com

Sanitär: Duravit, www.duravit.de

Armaturen: Steinberg, www.steinberg-armaturen.de

Beschläge: Sebastian Wölkl Metallgestaltung,

www.metallmetallmetall.de

Schalter: Berker, www.berker.com