Bauen mit regionalem Bezug

Wie geht man an die Anforderungen des Bauens in einer Region heran und vermeidet Beliebigkeit? Die Auseinandersetzung mit tradierten baulichen Mustern im kleinen und großen Maßstab kann eine Antwort geben, die identitätsstiftend wirkt.

Regionales Bauen, so Architekt Stefan Woehrlin vom Büro rw+, bedeute für ihn vor allem, dass eine lokale bauliche Struktur nicht nur weiterleben kann, sondern auch entwickelt wird: „Es geht darum, erst die Identität eines Ortes zu erkennen und zu erfassen – und dann mit aktuellen Einflüssen zu vernetzen.“

Wie zeitgemäß und zugleich völlig selbstverständlich dieses neu Vernetzte dann mitten in einem brandenburgischen Dorf stehen kann, haben Stefan Woehrlin und sein Büropartner Matthias Reese gezeigt, als sie mit dem Barnim Panorama in Wandlitz, nördlich von Berlin, ein museales Ensemble entworfen und gebaut haben. Es spielt nicht nur mit der Typologie des Ortes, der jahrhundertlang von Dreiseitenhöfen mit seinen Scheunen, Ställen, Höfen und Gärten geprägt war, sondern nimmt mit seiner Ziegelfassade, die zum großen Teil aus Abbruchziegeln der Umgebung besteht, und einer Lerchenholz-Schalung auch ortstypische Bauelemente auf. Und steht dadurch in dieser eiszeitlich geprägten Endmoränenlandschaft mit ihren Seen und Wäldern wie eine Bereicherung – und nicht wie eine Belästigung.

Recherche und Hintergrund

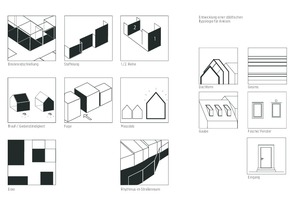

Dass diese unangestrengte Selbstverständlichkeit, gerade weil sie auf einfachen, konstruktiven Systemen, materialgerechten Detailausbildungen und der Wiederverwertung vorhandener Substanzen beruht, nicht ohne viel Recherche und Hintergrundwissen zu erreichen ist, machen die Vorüberlegungen deutlich, die dem Bau vorausgingen – und die wohl exemplarisch für jede Form des regionalen Bauens gelten können, das über bloßes Zitieren von lokalen Stilelementen hinausgeht.

Architekt Matthias Reese fasst es so zusammen: „Regionales Bauen bedeutet für uns zuerst intensive Beschäftigung und Auseinandersetzung mit lokalen Einflüssen und Besonderheiten. Wir fragen uns, welche wirtschaftlichen Erfordernisse, Bedingungen der Natur, der örtlichen Kultur oder lokal vorhandener Ressourcen haben denn überhaupt erst zu den regional-typischen Ausformungen der jeweiligen Bauformen und Ausführungsdetails geführt?“

Das Thema Ressourcen und Materialität findet sich dann am Beispiel Barnim Panorama auch nicht nur erfreulich deutlich außen in Form von Ziegel und Holz wieder, sondern auch in der inneren Struktur. Das Ensemble, das den Naturpark Barnim und seine landwirtschaftliche Geschichte vorstellt und aus einem örtlich vorhandenen Agrarmuseum hervorgegangen ist, war das erste öffentliche Gebäude in Deutschland, das mit Stroh gedämmt wurde. Nachhaltiger, emissionsärmer und lokaler kann ein Gebäude kaum sein.

Zeitgenossenschaft im regionalen Bauen

Neben Nachhaltigkeit und Verortung gelingen anhand einer intensiven und gründlichen Recherche und der darauf basierenden Fortentwicklung traditioneller Details aber auch erst die baulichen Twists, die ein Objekt dann baukulturell auszeichnet, ohne dabei in Traditionalismus abzugleiten. Und ohne gefällig und beliebig zu werden, wie zum Beispiel das Wandlitzer Eingangsgebäude zeigt: Die üblicherweise nur einfach auskragenden Läuferschichten eines Traufgesims wurden stark überhöht und als insgesamt 29-bändiges Gesims zwischen Gurtung und Traufe gesetzt. Technisch wurde dafür die Rückverankerung der Ziegelschale in der dahinterliegenden geneigten Stahlbetonwand erforderlich, aber die beiden Architekten können diese Maßnahme gut begründen: Die resultierende Fassadenausbildung, durchaus dominant, wurde ein wesentliches Merkmal für die Einbindung des Neubau-Ensembles in den Kontext des dörflichen Bestands. Sie unterstützt nicht nur die Einfassung des Hofraums, sondern ist außerdem signifikant prägend für den Innenraum im Obergeschoss, in dem der Naturpark Barnim präsentiert wird. Damit zeigt sich die Zeitgenossenschaft eines regionalen Baus, der nicht nur Historisches zitiert, sondern dieses auch gewinnbringend für die eigentliche neue Nutzung einzusetzen versteht. In diesem Fall gewinnt nicht nur die Architektur, sondern auch die Ausstellungsfläche. Inhalt und Form finden mittels eines neu interpretierten Scheunen-Elementes kongenial zusammen.

Fallstricke bei der Interpretation

Scheunen-Schleppdach-Referenzen zeigen aber auch exemplarisch die Fallstricke, die auf Architekten lauern können, gerade wenn diese Elemente stilprägend eingesetzt werden. Scheune ist nicht gleich Scheune, auch nicht in Norddeutschland. Matthias Reese: „Scheunen sind lokal sehr unterschiedlich ausgebildet und das ist nicht nur aus der technischen Funktionalität oder den unterschiedlich vorhandenen Ressourcen ableitbar. Bleibt die Genese oder Verwendung eines Bauteils im Dunkeln, kann insbesondere hier vor einem einfachen Stil-Import nur gewarnt werden. Eine Anknüpfung erscheint uns dann kaum möglich.“

Warum zum Beispiel gekreuzte Pferdeköpfe als Schmuckelemente an Giebel-Windbrettern niederdeutscher Hallenhäuser angebracht wurden, wird sich nicht mehr klären lassen. Handelt es sich um ein Wappentier oder um eine tierische Fratze zur Gefahrenabwehr? Oder sind sie dem als „horror vacui“ beschrieben Phänomen geschuldet, dass dazu führte, ansonsten leere Windbretter nicht unverziert lassen zu wollen?

Regionales Bauen in der Stadt

Auch im städtischen Raum hilft ein bewusst regionaler Ansatz, über die reine Form und Funktionalität hinauszudenken. Stadtentwicklung war ja auch zunächst vor allem wirtschaftlich geprägt, wie am Beispiel der hanseatischen Kontorhäuser in Lübeck und Anklam gut festzumachen ist: Die Ausbildung dieser städtischen Kaufmannshäuser mit Büro, Wohnräumen und darüber gelegenem Warenlager auf mehreren Stockwerken, unter Berücksichtigung der schmalen Fassadenbreiten und tiefen Grundstückszuschnitte, ist schnell zu erfassen, gerade wenn man sich die Notwendigkeiten des Kaufmanns ins Bewusstsein ruft: Schnelle Transportmöglichkeiten zum Hafen, trockene und kontrollierbare Lagerflächen in Speichern mit Fördermöglichkeit über die Straßenfront, leichte Erreichbarkeit der Geschäftsräume zum Abschluss von Geschäften, Integration der Familien in den Repräsentanz-Kanon des Gilde-Wesens. Hier zeichnet sich die Ausbildung einer Typologie ab, die einerseits eng verknüpft mit den soziokulturellen und wirtschaftlichen Grundlagen zunächst „passiv“ geformt und über die Zeit immer wieder angepasst wurde. Anderseits wurde gerade dieser Bautyp ein starkes, baulich „aktives“ Zeichen, er wurde identitätsstiftend, nicht nur für den Kaufmann, sondern schließlich für eine ganze Kultur und Gesellschaft.

Aus der Gesamtheit der Entwicklung unterschiedlicher städtischer Typologien und der Überschneidung mit Stadtgrundriss und Topografie ergibt sich das, was heute üblicherweise als „Altstadt“ bezeichnet wird. Es entstand eine ortstypische Typologie mit Motiven, die vom Betrachter erfasst werden und Orientierung und Identifikation ermöglichen. Die Gebäude innerhalb der mittelalterlich geprägten Städte Norddeutschlands mit dem Marktplatz am Kreuzungspunkt wichtiger Handelsstraßen, einer nah gelegenen Hauptkirche und dem Rathaus, fallen dabei durchaus sehr unterschiedlich in Bauhöhe und Tiefe des Zuschnitts aus. Sie nutzen jedoch oft wiederkehrende Motive: zunächst überwiegend giebelständige, später auch traufständige Häuser mit Betonung des Eingangsportals durch Einfassungen und Oberlichter, eine klar anhand unterschiedlicher Fenstergrößen ablesbare vertikale Staffelung unterschiedlicher Nutzungen sowie wiederholt die Anordnung einer hinteren Reihe, die über schmale Gänge durch enge Lücken erschlossen werden.

Das Luk wird zum Fenster, Lager zum Archiv

Ähnlich der eigentlich nicht mehr vorhandenen landwirtschaftlichen Kleinstruktur in den Dörfern haben sich auch die Waren- und Handelsströme heute soweit von diesen ehemals prägenden städtischen Strukturen entfernt, dass auch hier eine alte Form zwar als Anregung genommen werden kann, allerdings mit heutigen Nutzeranforderungen abgeglichen und so in neuem Zusammenhang fortgeschrieben werden muss. So wird dann das Luk zum Fenster, die Scheune zum Ausstellungsraum, das Warenlager zum Archiv. Matthias Reese: „Hier liegt auch der Unterschied zu einem denkmalschützerischem Ansatz im Bestandsgebäude. Es gibt keine unbedingte Bindung an bauzeitliche Technik oder Gestalt. Es geht um deren kreative Interpretation und Fortschreibung im heutigen Kontext.“

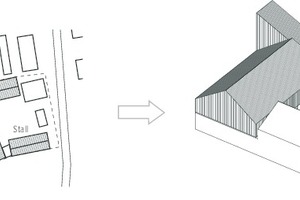

Abstimmung am Beispiel Schönwalde

Damit es aber überhaupt zu einer gelungenen Fortschreibung kommen kann, braucht es im Entwurfs-prozess des regionalen Bauens noch eine Komponente, die gerade in diesem Bereich existentiell für das Gelingen ist – eine zugewandte, unbürokratische Abstimmung. Dafür müssen Architekten so lokal wie möglich werden, das heißt, sie müssen vor Ort mit allen ins Gespräch kommen, die beteiligt sind. Im Fall des aktuellen rw+-Projekts in Schönwalde, südöstlich von Berlin, einer Gemeinde, die wie viele abseits der Ballungszentren mit der Frage der zukünftigen Entwicklung befasst ist, hat das Büro eine Schulerweiterung und Kita, demnächst im Bau, und die Bauleitplanung für das dortige Mühlenhof-Ensemble vorangetrieben. Das alles soll eine Dorferweiterung mit Einzelhandelsflächen und sozialen Einrichtungen vorbereiten. In der Projektentwicklung und parallel in Vorbereitung des Bauens wurden zur Beteiligung mehrfach Workshops, öffentliche Vorstellungen der Projektendstände und Diskussionsrunden durchgeführt.

Diese Möglichkeit zur Abstimmung mit den Bewohnern gibt es bei vielen Projekten nicht, Entwicklungspotential wird so oft verschenkt. In Schönwalde sind die entscheidenden Weichen für zukünftige Nutzungen erst während des partizipativen Entwicklungsprozesses gestellt worden: Der Einzelhandel rückt näher an das Dorfzentrum, der Wiederaufbau der historischen Mühle wird zum Anlaufpunkt für den Verkauf von Brot, Tagespflege und altengerechtes Wohnen entsprechen dem Wunsch vieler Bewohner, im Alter im Ort bleiben zu können.

Und das hat Auswirkungen auf die Architektur: Der Dorfraum soll dem Wunsch der Bewohner entsprechend durch die Neubauten harmonisiert und verdichtet werden. Für die modernen, mehrgliedrigen und teilungsfähigen Gebäude spielen zwar erneut lokale Bautraditionen in den Entwürfen eine Rolle – ebenso wichtig ist aber die Bündelung der lokalen Ressourcen und die Nutzung von Synergien zwischen den Projekten. So lässt sich die Mensa und der Musikraum der Schule für die Gemeinde separat nutzen, das Gegenüber von Schule und Altenpflege entspricht aktuellen Erkenntnissen von Public Health Studien, die Werkstatt zur Errichtung einer historischen Mühle kann zur betreuten Werkstatt fortentwickelt werden. Was sich die Architekten davon versprechen, sind im Ergebnis Projekte, die möglichst genau an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst sind.

Die Rolle der Architekten

Die Rolle der Architekten gerade beim regionalen Bauen wird entsprechend um eine wichtige koordinierende und ressourcenbündelnde, identitätsstiftende Komponente erweitert – oft auch um eine kulturelle: Etwas, das Stefan Woehrlin auch gerade bei seinem Projekt „Korn-Speicher Hobrechtsfelde“, der auf der Berliner Grenze des ländlichen zum städtischen Kulturraums steht, leistet. Um diesen Speicher, der zusammen mit einem ehemaligen Gut am Ende des Hobrechtschen Kanalisationssystems nicht nur als Gebäude, sondern auch als bauzeitliches Zeichen und Anker für die Berliner Stadtentwicklung von enormer Bedeutung ist – Stichwort Radialsystem und Rieselfelder –, wieder sichtbar zu machen, entwickelt hier der Architekt Szenarien für die spätere Nutzung. Er wird zum Motor für die Entwicklung und bindet darüber hinaus die vielen vorhandenen Interessen ein, unter anderem die der Kommunen Gemeinden Wandlitz, Panketal und des Bezirks Pankow und der Berliner Stadtgüter als Eigentümer. Und er gleicht in seinen Plänen die Bedürfnisse der Dorfgemeinschaft vor Ort mit denen der Naherholung suchenden Großstädter ab – sowie die des Naturschutzes, der als Förderverein Naturpark Barnim vielleicht die wichtigste Rolle spielt. Und wenig überraschend: All diese Interessen gehen nicht immer in eine Richtung.

Dass es aber generell möglich ist, mit Architektur ein zeitgenössisches regionales Konzept zu entwickeln, das nicht nur baukulturell überzeugt, sondern auch die Nutzer mit ins Boot holt – und das dazu noch dem Wunsch des wohnenden Menschen nach Verortung entgegenkommt – ist Anspruch beider Architekten.