„,Wohnen für alle‘ wäre eine gute Zusammenfassung“Interview mit dem Architekten Ulrich Müller und dem Bauherr Helmar Fexer, stv. Direktor des Caritasverbands Bamberg, über das Konzept „In der Heimat wohnen“: generationengerecht und bezahlbar

Was war Ausgangslage von „In der Heimat wohnen“?

Helmar Fexer (HF): In Gemeinden mit 3 000 oder 5 000 Einwohnern findet sich für ein Seniorenheim oder „betreutes Wohnen“ kein Investor mehr. Zudem hat Marion Resch-Heckel, Abteilungsdirektorin für Planen und Bauen in der Regierung von Oberfranken, auf einem unserer Fachforen bestätigt, dass es hinsichtlich des Wohnens im ländlichen Raum einen hohen qualitativen Bedarf gäbe: Es gibt fast keinen barrierefreien oder älteren Menschen angepassten Wohnraum. Und wir haben von Bürgermeistern kleinerer Kommunen gehört, dass aufgrund dieses Mangels ältere Menschen in Altenheime von größeren Städten umziehen. Das war die Ausgangsidee unserer Kooperation: Barrierefreies Bauen gehört zur Kompetenz der Joseph-Stiftung als kirchliches Wohnungsunternehmen, die für den Hausnotruf mit „Sophia“ sogar ein eigenes Produkt entwickelt hat. Und wir von der Caritas merken immer wieder, dass es Menschen gibt, die wir über unsere Sozialstationen ambulant versorgen, die wir auch weiter versorgen könnten, aber dazu bräuchten sie barrierefreien Wohnraum, den sie in ihrer Umgebung nicht finden.

Seit wann betreiben Sie IdHw?

HF: Unser – von der Planung her – erster Standort war 2007 in Bamberg. Keine Großstadt zwar, aber städtisches Umfeld. Mittlerweile haben wir auch Standorte in Erlangen, Nürnberg und Fürth. Im städtischen Kontext ist es einfacher: Die Diskrepanz zwischen Baukosten und erzielbarer Miete ist wesentlich geringer oder – bei gut florierenden Städten – überhaupt nicht gegeben. Wir verlangen ja nur Miete, keine Betreuungspauschale. Die große Nachfrage kam aber aus ländlichen Kommunen. In den klassischen Versorgungsstrukturen fallen die durch das Raster. Und da haben wir unsere Leidenschaft entdeckt. Wir wollen ein Modell, das auch im ländlichen Raum funktioniert.

IdHw fußt auf drei Säulen. Können Sie das erklären?

HF: Die erste Säule ist barrierefreies Bauen. Die zweite steht unter dem Stichwort „Jederzeit versorgt“ – aber im Quartier. D. h. wir versuchen auch in Kooperation mit stationären Einrichtungen, die im Quartier vorhanden sind, eine Versorgungsstruktur mit sozialen Dienstleistern aufzubauen. Also pflegerische, hauswirtschaftliche Fachstrukturen mit der zeitlichen Flexibilität von Dienstleistern. Wobei da noch einiges zu tun ist. Hinter dem „Jederzeit versorgt“ steht letztlich der Anspruch einer 24-stündigen Versorgungssicherheit im Quartier. Das ist uns aber in der letzten Konsequenz noch an keinem Standort gelungen. Wir starten aber derzeit in Bamberg ein Modellprojekt, wo es genau darum geht, diese Lücke, die in der Nacht in der ambulanten Pflege noch bleibt, zu schließen. Die dritte Säule heißt lebendige Nachbarschaft, also das klassische bürgerschaftlich-ehrenamtliche Engagement. Es gibt an allen unseren Standorten ein hohes Potential, eine hohe Bereitschaft.

Die Idee zu IdHw hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Ein Unterschied zwischen dem aktuellen Konzept und früheren Versionen ist, dass das Quartiersmanagement eine viel größere Rolle spielt.

HF: Das sind Lernprozesse. Wir haben anfangs einige Fehler gemacht. Inzwischen arbeiten wir nur noch mit Kommunen zusammen, die sich als langfristiger Kooperationspartner engagieren. Ein Bürgermeister, der sich was wünscht, der sagt: „Kommt und macht für mich“ – darauf lassen wir uns definitiv nicht mehr ein. Die Kommune muss von Anfang an ihre Bereitschaft erklären, dass sie nach einer Projektanlaufzeit grundsätzlich bereit ist, sich an der Finanzierung der Quartiersmanagerin zu beteiligen. Bei IdHw geht es um das Quartier, um den Stadtteil, um das ganze Dorf. Und das Quartiersmanagement stellt für das gesamte Dorf die Klammer her zwischen den professionellen Dienstleistungen und dem nachbarschaftlichen Engagement. Die Quartiersmanagerin untersucht die Ressourcen und Potentiale des Stadtteils, des Dorfes. Sie baut ein tragfähiges Netzwerk auf und entwickelt und verändert es nach Bedarf weiter. Daher ist die Quartiersmanagerin – es sind in der Regel Frauen, die sich hier erfolgreich engagieren – inzwischen die vierte Säule von IdHw.

Uli Müller (UM): Wir haben ein bisschen einen Expeditionscharakter. Wenn sich jetzt das so langsam in der politischen Willensbildung durchsetzt, dann bestätigt uns das. Wir wollen aber das Modell weiterentwickeln – und zwar um den Einzelwohnraum. Das werden wir in den kommenden Wochen bei der obersten Baubehörde in München und danach bei der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml, die ja aus Oberfranken kommt, vorstellen.

Um das Quartiersmanagement herum?

UM: Es gilt jetzt, eine Art Satelliten zu entwickeln. Wir stülpen das IdHw-Konzept nicht nur über eine Wohnanlage, sondern auch über den Einzelwohnraum. Es geht darum, dass möglichst viele unter der Betreuung der Quartiersmanagerin in ihrer angepassten Wohnung, in ihrem angepassten Haus wohnen können. Und nicht, dass sie irgendwann in ein Pflegeheim müssen, weil sie in einem gebrechlichen Zustand nicht mehr in ihrem Haus bleiben können. Der Gemeinschaftsraum und das Büro der Quartiersmanagerin ist die Verbindung zwischen den Senioren und dem Quartier. Deswegen spielt auch die Lage des Objekts eine wichtige Rolle. In Teuschnitz ist es im Zentrum der Ortschaft mit kurzen Wegen zur Kirche, zum Arzt und der Apotheke.

Herr Müller, im Vorgespräch haben Sie gesagt: „Barrierefreiheit ist nicht gleich Barrierefreiheit“. Können Sie das näher erläutern?

UM: Ich habe Schwierigkeiten mit Begriffen wie etwa „Barrierefreiheit“. „Wohnen für alle“ wäre nicht nur eine gute Zusammenfassung, sondern trifft auch das Projekt IdHw ganz gut. Allein die DIN 18040 umzusetzen, ist zu einfach. Denn verschiedene Nutzer haben verschiedene Anforderungsprofile. In Teuschnitz haben wir jetzt den konkreten Fall: Es gibt zwei Wohnungen im 1. OG des Altbaus. In eine sind etwas betagte Eltern eingezogen, in die andere ihre Tochter, Jahrgang 1991, die an der Glasknochenkrankheit leidet. Ich habe jetzt mit der Quartiersmanagerin ein Konzept entwickelt, wie wir die Wohnung anpassen können. Komischerweise ist nur die Badewanne das Problem.

HF: Die bodengleiche Dusche ist die Barriere.

UM: Sie braucht eine unterfahrbare Badewanne, um mit einer Sondervorrichtung herunter gelassen zu werden.

Sie plädieren für eine barrierefreie Grundausstattung, die im Einzelfall auch mit baulichen Maßnahmen und/oder mit speziellen Produkten von Spezialherstellern ergänzt werden muss.

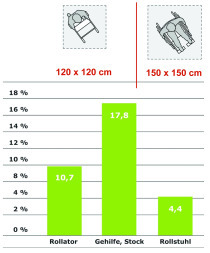

UM: Wenn ich eine Wohnung auf Barrierefreiheit untersuche, komme ich auf 50, 60 Einzelbestandteile, die den Unterschied ausmachen können: von der Möblierung über das Fenster und das Licht bis hin zu Türen, Beschlägen und Oberflächen. Bodenbeläge beispielsweise sind für Rollstuhlfahrer ein anderes Thema, als wenn jemand eine Gehhilfe oder einen Rollator benutzt. Für jemanden, der sehbehindert ist, brauche ich Kontraste. Das interessiert einen Rollstuhlfahrer gar nicht. Man muss zwischen dem allgemeinen „behindertengerecht“ und dem individuellen „behinderungsgerecht“ differenzieren. Uns geht es darum, zukunftsfähigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, ihn für möglichst viele Zielgruppen vorzubereiten. Und dann nur noch mit kleinen Veränderungen auf den individuellen Bedarf anzupassen. Wenn bereits im Vorfeld mit einem Fachmann über das Thema Barrierefreiheit umfassend nachgedacht wird, ist der Mehrkostenanteil verschwindend gering. So liefert die Industrie mittlerweile fast nur noch bodengleiche oder minimal hohe Duschtassen. Und eine 1,01 m breite Rohbau-Türöffnung, die eine barrierefreie Durchfahrbreite von 90 cm garantiert, ist gerade 100 € teurer als eine mit 88,5 cm. Es sind eigentlich wenige Schnittstellen, die man berücksichtigen muss. Man kann es vergleichen mit einem Wohnhaus, das mit Leitungen für eine Solaranlage vorgerüstet ist. Da werden gerade 400 € verbaut. Wenn dann irgendwann die Solaranlage kommt, habe ich keine großen Umbaumaßnahmen.

Enrico Santifaller führte das Gespräch für die DBZ Deutsche BauZeitschrift