Handlungsbedarf im Handel

Die europäische Stadt ist traditionell eine dichte Stadt – nicht zuletzt auch wegen der Konzentration von Handel und Gewerbe in zentralen und zentralnahen Lagen. Das Gewerbe ist indes schon lange in die Peripherie ausgewichen. Nun folgt der Handel in die Weiten des World Wide Web. Wir unterhielten uns mit dem Städteplaner Michael Steinke darüber, wie Handel und lebenswerte Städte zusammenhängen – und wie ländliche Regionen weiter versorgt werden können.

Interview: Jan Ahrenberg / DBZ

Dr.-Ing. Michael Steinke

Dr.-Ing. Michael Steinke

ist Gesellschafter im Büro Stadt, Ökonomie, Recht mit den Arbeitsschwerpunkten Einzelhandel & Gewerbe, Bauleitplanung, Evaluation

www.stadt-oekonomie-recht.de

Herr Steinke, wie sehen Sie das aktuelle Verhältnis von Shopping-Centern und Stadtplanung?

Shopping-Center sind in Deutschland seit jeher kontrovers diskutiert worden. Gerade Center, die Investoren in randstädtischer Lage oder in den Nachbarkommunen zentraler Orte errichten wollten und teilweise auch konnten, wurden durch die Stadtplanung doch sehr kritisch gesehen, da sie gleichbedeutend mit Kaufkraftabzügen aus den gewachsenen zentralen Lagen in diese Center waren und sind. Nichtsdestotrotz gibt es aus städtebaulicher Sicht natürlich auch gute Beispiele, z. B. das Einkaufszentrum Anger 1 in Erfurt. Hier handelt es sich um ein städtebaulich integriertes Center in teilweise historischer Bausubstanz, das am Ende einer historischen Einkaufsstraße zur Belebung der Innenstadt beiträgt.

Das Credo der 1990er-Jahre, eine Shoppingmall für jede Stadt, scheint ein Auslaufmodell zu sein. Hat diese wunderbare Warenwelt noch eine Zukunft? Und wie sieht sie aus?

Es ist zutreffend, dass die Eröffnung neuer Shopping-Center faktisch nicht mehr passiert und auch kein Zukunftsmodell sein dürfte. Das hat vielschichtige Gründe. Einerseits sehen wir im Einzelhandel vielerorts gesättigte Märkte und Kaufkraft steht nur begrenzt zur Verfügung. Jede Neueröffnung zieht andernorts Kaufkraft ab. Das ist aus städtebaulicher Sicht nur in zentralen Versorgungsbereichen sinnvoll. Nichtintegrierte Lagen scheiden abseits der Frage der Flächenverfügbarkeit aus, insbesondere aufgrund immer restriktiverer, raumordnerischer Vorschriften. Zudem passen Center nur dann ins Bild der Städte, wenn sie funktionell und architektonisch stärker in ihre Umgebung eingebunden sind, anstatt als introvertierte Solitäre konzipiert zu werden.

Wie könnte das aussehen?

Man hat handels- bzw. investorenseitig hierauf mit neuen Betriebskonzepten wie Urban Entertainment-Centern (z. B. Sony-Center, Berlin) reagiert. Die beschriebenen Probleme bleiben aber bestehen. Schlussendlich bleiben auch eine Reihe betriebswirtschaftlicher Fragen: Welche Ketten sorgen in den Centern für Frequenz, was passiert nach der Schließung dieser Frequenzbringer usw. Solche Fragen stellen sich gerade auch im Bestand und sind vielerorts anhand der konkreten Gegebenheiten zu betrachten. Ein Patentrezept sehe ich nicht.

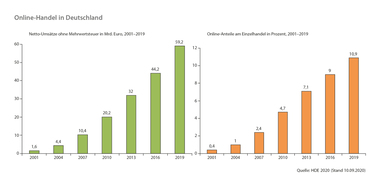

Nicht nur die Center stehen unter Druck. Was der Onlinehandel begonnen hat, hat die Pandemie an vielen Orten zu Ende gebracht: Ladenlokale stehen leer und die Deutschen Innenstädte drohen zu verwaisen. Wie wirkt sich das auf Städte und ihre Bewohner:innen aus?

Auch hier würde ich etwas differenzieren. In 1A-Lagen mit hoher Frequenz erscheinen die Auswirkungen vielerorts nicht so dramatisch. Das kann eine Seitenstraße weiter und vor allem in den Grundzentren vor allem im ländlichen Raum schon ganz anders aussehen. Letztlich sehen wir die beschriebenen Auswirkungen vor allem in Zentren und Lagen, die kaum Grundversorgungsfunktion haben. Hier fehlt dann einfach irgendwann die Frequenz.

Und dann?

Sollte der Handel in den zentralen Lagen als Frequenzbringer wegfallen, müssen andere Funktionen und Räume geschaffen werden. Denn die Menschen suchen diese Räume auch weiterhin, in denen sie sich treffen können, in denen direkt miteinander kommuniziert wird und in denen das gemeinsame Erlebnis möglich ist. Es ist die Aufgabe verantwortungsvoller Stadtplanung, diesem Anspruch zu begegnen.

Die Situation auf den Dörfern ohne 1A-Lagen ist noch prekärer: Hier wandert nicht nur der spezialisierte Einzelhandel ab, auch Geschäfte für den alltäglichen Bedarf sind mancherorts dünn gesät. Wie kann oder sollte die öffentliche Hand hier unterstützend eingreifen?

Hier ist die Ausdünnung und Zentralisierung innerhalb des Versorgungsnetzes vielerorts bereits erfolgt. Klar ist, dass die aktivierende Intervention gerade nicht nur von der Planungsebene ausgehen sollte. Es gibt schließlich auch eine Reihe von Modellprojekten und Betriebskonzepten, die zumindest eine Sicherung der Grundversorgung leis-ten sollen. Letztlich stellt sich immer die ganz grundsätzliche Frage: Ist die vorgesehene Lösung betriebswirtschaftlich tragfähig? Wenn dies nicht der Fall ist, sind entsprechende Projekte über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt.

Dann sind die Bürger:innen auf sich allein gestellt …

Möglich sind dann, neben mobilen und stationären Lösungen, die auch genossenschaftlich organisiert sein können, private Versorgungslösungen wie Hofläden. Ein inhabergeführter Hofladen mit verhaltener Umsatzerwartung kann einen kleinen Nahversorgungsbeitrag leisten, der mit dem der Filialisten nicht vergleichbar ist. Diese haben natürlich eine klare Gewinnerzielungsabsicht, die Kaufkraft muss schlichtweg da sein.

Das sind sehr traditionelle Lösungen.

Interessant erscheinen gerade im ländlichen Raum sicherlich digitale 24 h-Märkte, die Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Drogerieartikel anbieten. Solche Märkte können nahezu ohne örtliches Personal betrieben werden. Der Zutritt erfolgt digital und nur für die registrierte örtliche Kundschaft. Ein Beispiel wäre die „Emmas Tag & Nachtmarkt GmbH“ mit ihrem Markt in Altengottern, einem Ort mit ca. 1 000 Einwohner:innen. Der Freistadt Thüringen förderte solche Konzepte bislang.

Was entgegnen Sie Kritiker:innen, die sagen: Es ist egal, wo sich ein Anbieter befindet, weil die Kund:innen Waren immer häufiger online bestellen und bis an die Haustür liefern lassen?

Das hängt weiterhin stark vom Sortiment ab. Sicherlich bestehen in vielen Sortimenten noch Umsatzspielräume für den Online-Handel, die dieser auf kurz oder lang zum Nachteil des stationären Einzelhandels binden wird. Güter des täglichen Bedarfs, insbesondere verderbliche und beratungsintensive Waren werden aber auch weiterhin überwiegend nah am Kunden nachgefragt sein, also in den zentralen Lagen.

Der spezialisierte Einzelhandel verzichtet heute oftmals bereits auf ein Ladenlokal und vertreibt seine Waren online – meist aus Lagerräumen in der Peripherie heraus. Brauchen wir heute kleinere Ladenflächen, die als Visitenkarten für Onlinehändler fungieren können?

Die Kopplung von Online- und stationärem Handel wird sicherlich weiter an Bedeutung gewinnen. Ob sich dies merklich auf den Flächenbedarf in den Innenstädten auswirkt, muss man abwarten. In den nichtzentralen Lagen wird der Online-Handel sicherlich weitere Flächen in Anspruch nehmen, insbesondere die großen Online-Händler. Die Frage, die sich stellt, ist, wo kleinere inhabergeführte Händler bzw. Gewerbebetriebe ihrem Versandhandel nachgehen können und wollen. Kleinere Ladenflächen bestehen ja in vielen Städten in innerstädtischer Lage gerade in historischer Altbau- und Gründerzeitsubstanz bereit. Und teilweise stehen sie auch leer, weil sie für den filialisierten Einzelhandel nicht attraktiv sind. Hier könnte tatsächlich eine Nachnutzung durch den Online-Handel erfolgen und somit auch in begrenztem Maße zur Frequenz in den Innenstädten beigetragen werden. Solche „Showrooms“ sind für manche Gewerbetreibende sicher ein denkbares Modell. Für Betriebe, die hauptsächlich aus Lagerflächen bestehen, dürften bestehende innerstädtische Läden nicht immer attraktiv sein, schon allein, wenn sie sich nur schwer beliefern lassen.

Ist innerstädtische Verdichtung – unter Einbezug von Handel und Gewerbe – aus Ihrer Sicht ein Ansatz, lebenswertere Städte zu planen und zu bauen?

Das ist zutreffend und in der städtebaulichen Planung eigentlich fachlicher Konsens. Sofern man das Wohnen störende Gewerbe ausklammert, das weiterhin in geeigneteren Gebieten angesiedelt werden sollte. Verdichtung und Nutzungsmischung unter Einbezug des Einzelhandels waren aber gerade in den letzten drei Jahrzehnten nur schwer umsetzbar, da sich der Einzelhandel auf immer weniger Standorte in dafür immer größeren Betriebsstätten konzentrierte. Wir sehen aber auch eine – wenn auch kleine – Trendumkehr. Convenience-Stores können in hochfrequentierten innerstädtischen Lagen einen Beitrag leis-ten, Biomärkte ebenso. Mit einem geänderten Verbraucherverhalten, das stärker auch die Herkunft der Produkte in den Blick nimmt, gewinnen solche Betriebsformen an Bedeutung.

Dieser Ansatz deckt sich mit der Forderung nach der „15-Minuten-Stadt“. Sehen Sie eine realistische Chance, dass die Stadtplanung, Investor:innen und Planer:innen gemeinsam die Trendwende schaffen und verlorenen Handel und abgewandertes Gewerbe in das Stadtbild reintegrieren können?

Die 15-Minuten-Stadt-Idee integriert, ausgehend vom Wohnstandort, nicht nur das Einkaufen in einen als vertretbar erscheinenden Erreichbarkeitszeitraum, sondern eigentlich alle wesentlichen städtischen Funktionen, wie das Arbeiten, sich Bilden, die Freizeitgestaltung usw. Ich sehe hier aber erstmal keinen Paradigmenwechsel, da die Nutzungsmischung oder eine gute fußläufige Erreichbarkeit städtischer Funktionen zumindest in der europäischen Stadtidee doch seit jeher Bestandteil ihres Leitbildes gewesen ist. Die Diskussion der Umsetzung hat mit steigenden Energie- und damit auch Transportkosten sowie einem zunehmend ökologischeren Städtebau aber sicherlich vielerorts Fahrt aufgenommen. Letztlich dürfte man sich dem 15-Minuten-Ziel wohl am ehesten in urbanen Räumen annähern, in denen die Verkehrswege für den nichtmotorisierten Individualverkehr ausgebaut werden und das Auto zunehmend bedeutungslos wird. Denn dann entstehen wieder neue Räume und es wird eine neue Durchmischung ermöglicht. Schließlich entsteht durch den fehlenden Lärm eine andere Lebensqualität.

Wo besteht aus Ihrer Sicht noch planerischer und politischer Handlungsbedarf?

Ich sehe den Handlungsschwerpunkt, ausgehend von einer gesamtstädtischen Strategie, vor allem auf der Quartiersebene. Hier wohnen die Menschen und hier dürften sie häufig auch ihr Wohnumfeld definieren. Bei der Neuplanung von Quartieren sehe ich gerade hinsichtlich der Nutzungsmischung noch deutlich Luft nach oben. Häufig dominiert aus Vermarktungsgründen dann doch (nur) das Wohnen. Gesamte Quartiere im Bestand umzubauen, bedarf hingegen einer mutigen städtischen Planung und Kommunalpolitik und letztlich der Partizipation der Bewohner:innen in solch einem Prozess. Nur wenn es den städtischen Akteuren gelingt, das Bild der Lebenswertigkeit autoarmer oder autofreier Quartiere mit sinnvollem Nutzungsmix zu transportieren, werden sie Investor:innen und Bewohner:innen hierfür gewinnen können.

Wie gelingt der Anfang?

Es ist sicherlich auch eine aktuelle gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich stärker der Frage zu widmen, wie lebenswerte Verhältnisse in den Städten in Zeiten von Klimawandel, Energie- und Verkehrswende und Digitalisierung definiert werden. Sektorale Lösungen sind nur Stückwerk. Wir brauchen partizipative, städtische und quartiersbezogene Konzepte. Die Politik sollte durch die Förderung integrierter Konzepte und experimenteller und auch temporärer Lösungen zum Wandel beitragen. Beispielsweise bedarf der Verzicht auf das eigene Auto vielerorts sichtbarer Alternativen in Form von Carsharing und öffentlichem Personennahverkehr und einem offensichtlichen Zugewinn an Lebensqualität durch mehr Grünräume und weniger Lärm, der auch erst einmal temporär durch entsprechende Versuche im Verkehrsraum aufgezeigt werden kann.