Hin und weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart

Da war ich „hin und weg“. Was heißt: Ich war unrettbar verloren, war eine Verbindung eingangen, die schier unauflösbar erschien im Augenblick des Hinundweg-Seins. Dass dieses Süchtigsein, die Addiction im Hinundweg-Sein auch bedeuten kann, dass keine Perspektive in Richtung Unendlichkeit vorhanden ist, sondern ganz im Gegenteil ein Ende, ein Abschluss, das offenbart der Titel einer „Sonderausstellung“ genannten Schau zum Topos „Palast der Republik“. Die läuft noch bis Februar 2025. Wir waren da und haben gestaunt. Und waren irgendwie dann auch: hin und weg.

„Geliebt und verhasst, bewundert und geschmäht, verschwunden und erinnert“, so kann man auf der Webseite des Humboldt Forums über den Palast der Republik lesen, dessen Geschichte in der Ausstellung „Hin und weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart“ in aller gebotenen Kürze vorgestellt wird. Die als „Sonderausstellung“ gekennzeichnete Schau läuft noch bis Februar 2025. So war reichlich Zeit, vorweg die bei E. A. Seemann, Leipzig, erschienene Publikation zu studieren. Ohne diese ist die Ausstellung nur ein Erlebnisort, an dem wir schauen, aber leider nicht anfassen und zuhören sollen/können. Doch zur Publikation später noch drei Sätze.

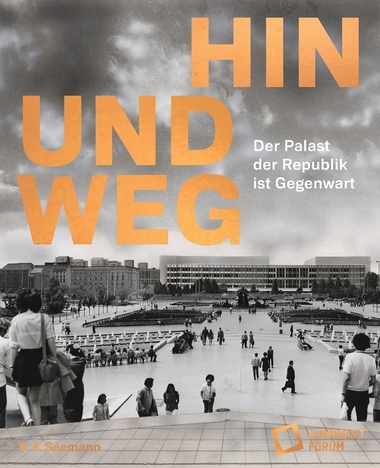

Zwischen den Fotos vom etwa gleichen Standpunkt liegen 15 Jahre

Zwischen den Fotos vom etwa gleichen Standpunkt liegen 15 Jahre

Fotos: Benedikt Kraft

Man könnte, ja man muss sich fragen, wieso im Schlossneubau eine Ausstellung über ein Kulturhaus gemacht wurde, dessen konsequenter, über viele Jahre durchgeboxter Abriss den Neubau überhaupt erst erlaubt hat? Ist das anmaßend, herablassend, wie Kollegen schon schrieben? Dass das Schloss, alias Humboldt Forum, wiederaufgebaut werden musste, verdankt es vielen Akteuren, am Ende dem Wunsch und Wollen einer Mehrheit der von uns gewählten Parlamentarierinnen in offenbar haltlosem Sehnsuchtstaumel. Die scheinbare Hürde und eine Art von Lackmus-Test – das à la Historie gestaltete Mäntelchen über dem Betonkoloss musste zu 100 Prozent privat finanziert werden – war immer nur eine fadenscheinige Rückversicherung auf das eigentlich doch liberal gedachte Projekt Resurrektion. Die auch nicht viel hergab – genannt seien das zumindest reaktionäre, bis heute anonym gehaltene Großspenderbiotop, aus dem u. a. kaiserliche Kuppellaterneninschriften und andauernde kleine Gefechte hin zu mehr „Originalschloss“ –, was der latenten Erwartung, es könne doch irgendwie gut gehen, den Schlossvorantreibern herzlich egal war. Ich vermute: ganz im Gegenteil.

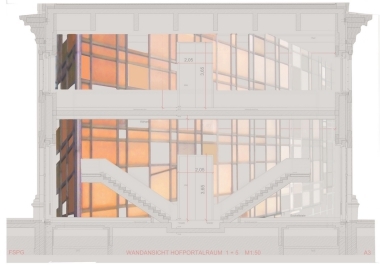

Man zeigt uns Originale vom Rest

Dass es nun auf diesem Hintergrund sich ein derart an Vergangenheit schwer tragender Neubau und seine Hausherrschaft übernommen haben, ihrem Vorgänger eine Ausstellung, pardon, „Sonderausstellung“ zu widmen, wirft die Frage auf: Soll diese Geste uns mit allem versöhnen? Und während sich an den Sammlungen, die im Humboldt Forum Kulturgüter aus Afrika oder Asien zeigen, eine tatsächliche wirksame Diskussion über Raub und Rückgabe entzündet hat, gilt das für die „Beutestücke“ aus dem Palast der Republik offensichtlich nicht. Was man – wohlwollend – vor allem der Tatsache zuschreiben kann, dass der Ort, aus dem geraubt wurde, ausradiert ist. So sehen wir heute in der „Sonderausstellung“ Originale vom Rest, der auch nur noch Erinnerung ist. Wir können am Polster riechen (anfassen nicht erlaubt), wir können uns vor Asbestfasern gruseln (draußen, vor der Vitrine), wir können Wandkunst anschauen und bestaunen, Geschirr, ein Stück Staatssymbol, ein Leitsystem in Resten, Plakate, Zeitschriften, Fotografien und – sehr zentral in einem über eine lange Rampe erreichbaren Raum im Raum – Stimmen lauschen. Menschen wurden befragt, die nun erzählen. Und irgendwo fragt eine Museumspädagogin: Wer spricht? Ja, wer eigentlich?! Prominente Zeuginnen der ersten und letzten Stunden der Wiedervereinigung, die so viel in Gang gesetzt hat, das im Kern einem Anschlussdenken entsprang: Hilfe, die zur radikalen Übernahme wurde. Die Auflösung der Volkskammer, als Repräsention einer piefig miefigen Herrschaftsbühne, auf der das Scheitern eines gesellschaflichen Experiments in einem Puppentheater längst offenbar geworden war. Diese Auflösung wurde am 23. August 1990 um 3 Uhr morgens in eben dieser Volkskammer beschlossen. Und als der Vorsitzende der PDS-Fraktion, Gregor Gysi, das Ende der Kammer mit dem Untergang der DDR gleichsetzte (bedauernd? beglückt?), war zugleich auch der Faden eines Übergangs abgeschnitten. Die deutsche Geschichte mündete wieder einmal in die wiederum so falsch benannten „Stunde Null“. Nun hieß es: blühende Landschaften schaffen und auch: auf- und abräumen.

Hin und weg. Was kommt danach?

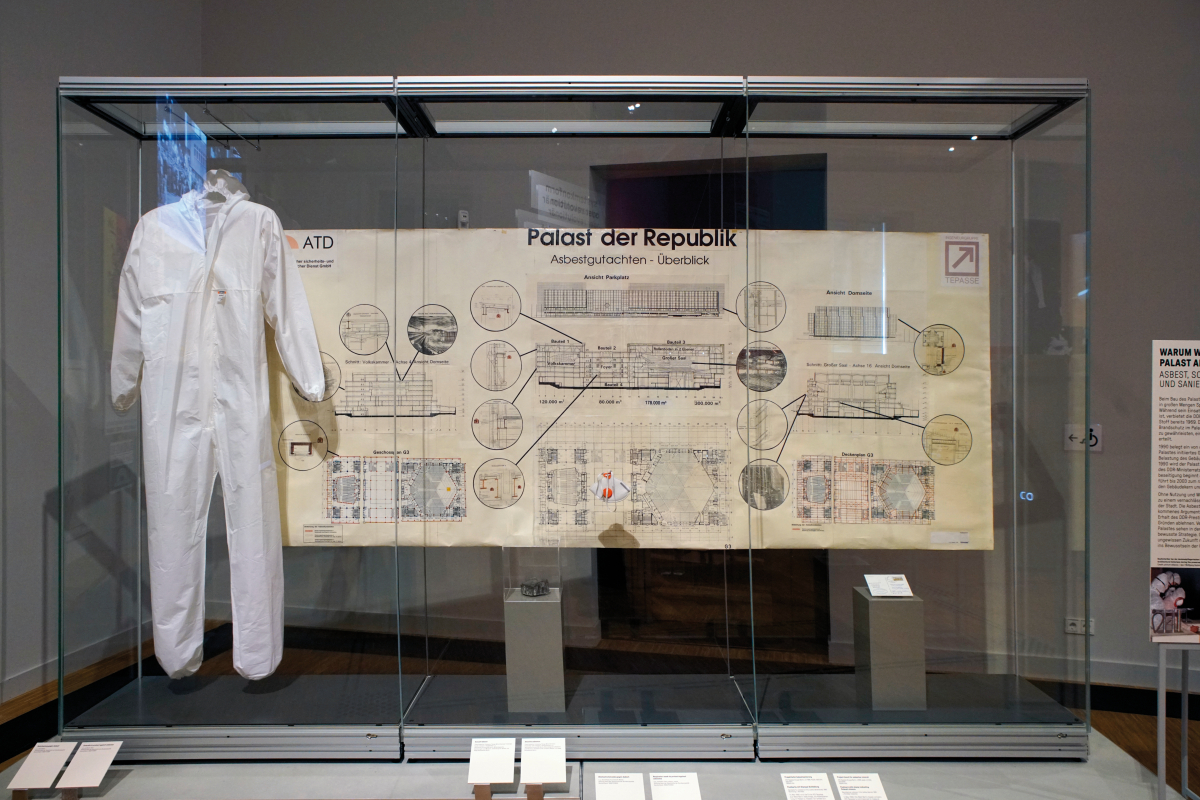

2003 wurde, nach ein paar Gutachten und der Berechnung, das Kulturhaus der ehemaligen DDR berge ca. 750 t Asbest, im Parlament der Abrissbeschluss gefasst. Womit das Volkshaus, vulgo „Lampenladen“, hin war. Der Abriss begann drei Jahre später, ein von der Linken und Bündnis 90 die Grünen eingebrachter Moratoriumsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Es gab den „Zweifel“ des Künstlers Lars Ramberg auf dem Dach, es gab die allseits gefeierte „Zwischennutzung“, dann die „Fraktale“ als White Cube mittendrin im schon ausgeräumten Haus (hierzu immer noch zu empfehlen der Dokumentarfilm von Irina Enders „AltlastPalast“, u. a. mit Peter Conradi und Bruno Flierl).

Wer schnell abreißen möchte, muss nur Asbest finden (Ausstellungsansicht)

Wer schnell abreißen möchte, muss nur Asbest finden (Ausstellungsansicht)

Foto: Benedikt Kraft

Nachdem der Palast asbestsaniert, entkernt und schließlich das hochragende Stahl- und Betontragwerk zerkleinert und entsorgt war, gab es eine grüne Wiese, die, wäre es nach Christoph Ingenhoven gegangen, heute noch ein dann allerdings wohlgestalteter Stadtpark (Central Park!) hätte bleiben sollen. Die grüne Wiese war da, der Palast weg. Als Bauwerk war er weg, nicht als Symptom. Dass das Wegsein des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR, Abriss 1995–96, medial kaum reflektiert wurde, überrascht. Dass mit der Hochhausscheibe mit vielem anderen auch Walter Womackas Wandbildarbeit „Der Mensch gestaltet seine Welt“ verloren ging, ist mit Blick auf den Werktitel doppelt offenbarend.

Nun also die Ausstellung zum Hin und Weg des PdR, eine Ausstellung, die im Vergleich zu den Sammlungen im Humboldt Forum nur ein Teilchen im großen Ganzen darstellt. Immerhin prominent vom Foyer aus erschlossen, versammelt sie das oben schon genannte Originale, das die einen mit Tränen in den Augenwinkeln erinnernd anschauen, die anderen mit der Lust der erfolgreichen Beutemacher. Die meisten anderen sind aufgefordert, das Reale mit der Erinnerung zu verbinden, wenn eigenes Erinnern überhaupt möglich ist.

Tatsächlich sind Reste des PdR als Ausstellungsstücke schon länger im Haus untergebracht, Reminiszenzen/Trophäen, Repräsentationen einer wie immer auch gearteten Gewissensabwägung. Häufig wird man sie nicht wahrnehmen in der wahnsinnig vollen Wunderkammer Kulturen der indigenen Welten, dieser vielleicht nur in Tonnage fassbaren Schätze, die der Schlossneubau auf hochlasttragenden Böden birgt, vitrinenverpackt derart massiv präsentiert, dass es uns Zuschauern schwindlig werden kann – es sei denn, man schaut mit den wissenden Augen des Ethnologen.

In diesem Kontext der auf das Universale zielenden Sammlungspräsentation Reste vom Hin-und-Weg-Palast zu zeigen, das ist entweder mutig oder naiv. Oder beides. Dass der PdR „Gegenwart“ sei - und er ist gegenwärtig - heißt auch, dass die vielzitierte Wunde im Herzen der Stadt durch die Schloss-Replika nicht geschlossen werden kann.

Ohne Katalog geht es nicht

Wie eigentlich immer sollte man vor dem Besuch der Ausstellung den Katalog studieren. Seine Lektüre bringt das, was die Ausstellung mit ihrem Erlebnisanspruch nicht leisten kann: Aufklärung statt Emotion. Über Details, über Kommentare, über das ausgewogene Präsentieren von Stimmen im Kontext Geschichte und Geschichtlichkeit. Dass er noch nicht auf die Schlossaufbau-Maschine, auf die Seilschaften, die Lobbyistenarbeit schaut, ist verständlich; zu lebendig ist das alles noch, zu vertraulich. Warum tatsächlich in Berlin – seit dem Einigungsvertrag vom 31. August 1990 Bundeshauptstadt – soviel aufgeräumt wurde, das werden zukünftige Historiker zu untersuchen haben. Bis dahin heißt es: Hingehen, Schauen, Kommentieren und Nerven. Denn dass mit dem Wiederaufbau des Schlosses Geschichte abgeschlossen sei, das schon wird in der Ausstellung „Hin und weg“ sehr nachdrücklich widerlegt. Noch bis zum 16. Februar 2025 mit umfangreichem Begleitprogramm. Benedikt Kraft/DBZ