Umbau und Erweiterung der Schulanlage Hellwies, Volketswil/CH

Der behutsame Umgang mit dem Bestand, die Erweiterung ohne neue Flächenversiegelung und ein ressourcenschonendes Re-Use-Konzept – das zeichnet den Umbau der Schulanlage Hellwies im schweizerischen Volketswil aus. Heraus kam keine Hochglanz-Architektur, sondern Räume, die sich die Nutzerinnen und Nutzer sofort zu eigen gemacht haben. Und das ist auch gut so, findet das verantwortliche Architekturbüro weberbrunner architekten.

Die Turnhalle mit dem Lernboulevard und dem Sportplatz im Vordergrund

Die Turnhalle mit dem Lernboulevard und dem Sportplatz im Vordergrund

Foto: Beat Bühler

Dabei hätte es auch ganz anders kommen können. Denn Umbau und Aufstockung waren nicht selbstverständlich. Im Wettbewerb hatte es auch Projektvorschläge gegeben, die für Abriss und Ersatzneubauten warben, erinnert sich Roger Weber, Partner von weberbrunner architekten. Er war zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in der Projektierungsphase federführend zusammen mit einem Team aus insgesamt zehn Architektinnen und Architekten am Umbau der Schule beteiligt. Das Büro mit Niederlassungen in Zürich und Berlin hat mit knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfangreiche Erfahrung mit Umbauten und dem urbanen Holzbau.

Die Fassade vor dem Umbau

Foto: weberbrunner

Das Schulhaus Hellwies ist eine Schweizer Gesamtschule vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Sie wird derzeit von etwa 460 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Schulanlage stammt aus den 1960er- Jahren und wurde schon einmal erweitert. In diesem Zusammenhang sei damals vermutlich auch eine Altlastensanierung in den Gebäuden erfolgt, so Weber. Jedenfalls stießen die Architektinnen und Architekten beim jetzt erfolgten Umbau auf keine größeren Überraschungen. Lediglich Asbest sei in geringem Maße gefunden worden, da es zur Bauzeit damals in fast allen Platten- und Fugenklebern enthalten war.

Dieser Raum gehört allen: die Lernlandschaft mit mobilen Inseln, festinstallierter Theke und Akustikelementen unter der Decke

Dieser Raum gehört allen: die Lernlandschaft mit mobilen Inseln, festinstallierter Theke und Akustikelementen unter der Decke

Foto: Beat Bühler

Mit der Bausubstanz arbeiten

Bei der Sanierung der Schulgebäude ging es weberbrunner architekten darum, mit der bestehenden Bausubstanz zu arbeiten. „Wir wollten fast nichts zurückbauen“, sagt Weber. „Es war uns auch inhaltlich wichtig, dass wir die Geschichte des Schulgebäudes sichtbar lassen und weitererzählen.“

Auch nach 25 Jahren am Markt findet er es immer noch spannend, sich in die Historie von Gebäuden hineinzudenken. „Es ist super, wenn Häuser eine Geschichte erzählen“, so der Architekt. Und wenn ein Gebäude Fragen aufwirft.

Durch die Farbe sind die Holzwände erst auf den zweiten Blick zu erkennen

Durch die Farbe sind die Holzwände erst auf den zweiten Blick zu erkennen

Foto: Beat Bühler

Lediglich beim Beton war eine Sanierung und Ertüchtigung nötig, um der aktuellen Erdbebennorm zu genügen. Aber beim Grundriss hatte es keinerlei Probleme gegeben, die breiten Korridore konnten die Architekten gut ins neue Konzept integrieren.

Mit Blick auf möglichst geschlossene Stoffkreisläufe war das dreistufige Re-Use-Konzept schon Teil des Wettbewerbsbeitrags von weberbrunner: Räume wurden mit neuer Funktion wiederverwendet, Baumaterialien wie zum Beispiel Bodenbeläge wurden ausgebaut und an anderer Stelle im Schulhaus wieder eingesetzt, während die Secondhand-Möbel die einzigen waren, die von außerhalb in die Schule kamen.

Was noch funktionsfähig war, wurde nicht angerührt. So blieben Brüstungsverkleidungen, Rafflamellen, Armaturen und teilweise Türen, wie und wo sie waren. Den Auftraggeber, die Gemeinde Volketswil, wussten weberbrunner architekten dabei an ihrer Seite.

Denkfabrik: Einzig in dieser Lernlandschaft ist das Holz als Möbel noch sichtbar. In den übrigen Räumen wurde dem Farbkonzept entsprechend gestrichen

Denkfabrik: Einzig in dieser Lernlandschaft ist das Holz als Möbel noch sichtbar. In den übrigen Räumen wurde dem Farbkonzept entsprechend gestrichen

Foto: Beat Bühler

Vertikale Verdichtung

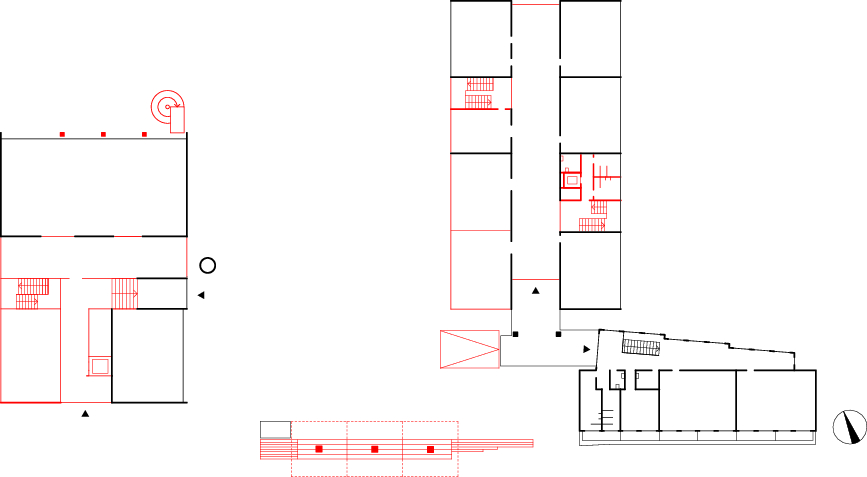

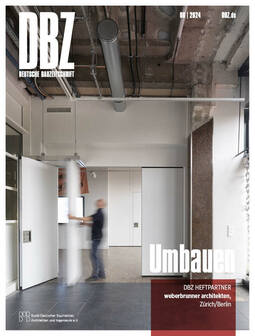

Um keine neue Fläche zu versiegeln, entschieden sich die Architekten für die Aufstockung der beiden Schulgebäude. Die neuen Räume brauchten damit kein neues Fundament, sie nutzen das bestehende mit. Da sich die Schule auf sumpfigem Gelände befinde, wurde es durch Mikropfähle ergänzt und verstärkt, so Roger Weber. Lediglich an wenigen Orten wurde das ansonsten solide Fundament nachjustiert. „Wir stützen uns also nicht nur inhaltlich auf die 60er-Jahre“, sagt Weber. Ein tragfähiges Fundament trotz neuen Geschosses, und dies, obwohl man der Epoche immer nachsagt, dass sie nicht solide gebaut sei – dies war ein Fundus, der geholfen hat, Kosten einzusparen.

Die Aufstockung erfolgte in Holzbauweise. Wegen der hohen Spannweiten der neuen großen Räume – den so genannten Lernlandschaften – wurde hier Baubuche eingesetzt. „Wir wollten den Raum stützenfrei gestalten“, und dank der Baubuche konnte man da etwas schlanker werden, sagt Roger Weber. Die Zusatzlasten auf den Bestandsbau blieben dabei verhältnismäßig gering. Leistungsfähige Stahl-Beton-Verbund-Trägerroste leiteten diese Lasten punktuell in den Bestand. Diese Punktlagerung ermöglichte auch eine kontrollierte Schall- und Schwingungsentkopplung, damit sich die vertikal gestapelten Nutzungen nicht gegenseitig störten. Für die Tragwerksplanung waren die Ingenieure der Zürcher waltgalmarini AG zuständig.

Blick hinter die Kulissen: Umkleide in der Turnhalle mit sichtbar gelassenen Spanplatten

Blick hinter die Kulissen: Umkleide in der Turnhalle mit sichtbar gelassenen Spanplatten

Foto: Beat Bühler

Ansonsten wurden Fichte und Tanne als Bauholz eingesetzt. Die Holzwände wurden entsprechend dem Farbkonzept gestrichen, so dass sie sich erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen geben. Einzige Ausnahme: die nahezu unbehandelten Wände und Decken aus OSB-Platten in den Sportumkleiden. Sie sollen sinnbildlich für einen Blick hinter die Kulissen stehen.

Raumkonzept für hybride Nutzungen

Der Blick auf den Stundenplan zeigte, dass die Schülerinnen und Schüler nur rund zwei Drittel ihres Unterrichts im Klassenzimmer verbringen. Der Rest findet in Spezial-Räumen wie Sporthalle, Bibliothek oder Werk– und Handarbeitsräumen statt. Die in dieser Zeit leerstehenden Klassenräume – insgesamt sind es 18 – sahen weberbrunner architekten als Potenzial, das sich effizienter nutzen ließe und entwickelten ein Konzept zur konsequenten Mehrfachbelegung der Klassenräume. Zwei Klassen teilen sich fortan ein Klassenzimmer. Die so gewonnenen rund 1000 Quadratmeter – eine Fläche von immerhin sechs Klassenzimmern – wurde zu einer offenen Lernlandschaft zusammengefasst.

Aufenthaltsqualität: Pausendach mit Sitzstufen als Bindeglied zwischen Schulhof und Lernboulevard

Aufenthaltsqualität: Pausendach mit Sitzstufen als Bindeglied zwischen Schulhof und Lernboulevard

Foto: Beat Bühler

Inzwischen werde die Lernlandschaft teilweise mit mobilen Trennwänden oder größeren Flippcharts in Kleingruppenräume unterteilt, auch gebe es kleine Sofaecken zum Zurückziehen für ruhebedürftigere Schülerinnen und Schüler. „Das ist ein sehr lebendiger Ort, der immer wieder umgestellt wird“, sagt der Architekt. Denn die Lernlandschaften waren vermutlich das größte Experiment. Und das wurde gut angenommen. Hier könne jeder von jedem lernen. Entstanden sei ein Raum, der allen gehöre. Bei der Größe der Lernlandschaft habe die richtige Akustik eine große Rolle gespielt. Durch raumhohe Vorhänge und Akustikelemente in der Decke und teils in den Ecken bekamen die Architekten das in den Griff.

Isometrie, o. M. Darstellung der vertikalen Verdichtung mit Holz-Leichtbau (oben), Lastverteilrost (Mitte) und dem Bestand (unten)

Isometrie, o. M. Darstellung der vertikalen Verdichtung mit Holz-Leichtbau (oben), Lastverteilrost (Mitte) und dem Bestand (unten)

Das pädagogische Konzept sei in enger Abstimmung mit der Schulleitung erstellt worden. Gleichwohl: Die Klassenräume künftig zu teilen, sei am schwierigsten gewesen, bei der Lehrerschaft durchzusetzen. Doch aus Nachhaltigkeitsgründen sei eine Verdichtung eben am sinnvollsten, so Weber.

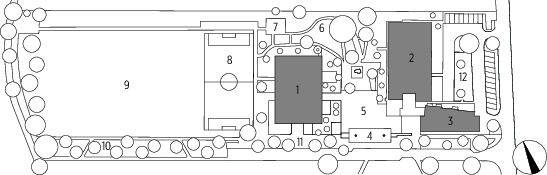

Lageplan, M. 1 : 3 000

Lageplan, M. 1 : 3 000

1 Turnhalle

2 Klassentrakt mit Lernlandschaft

3 bestehender Klassentrakt

4 Pausendach

5 Pausenhof mit Sitzstufenanlage

6 Wäldchen

7 Spielplatz

8 Sportplatz

9 Spielwiese

10 Baumschule

11 Lernboulevard

12 Schülergarten

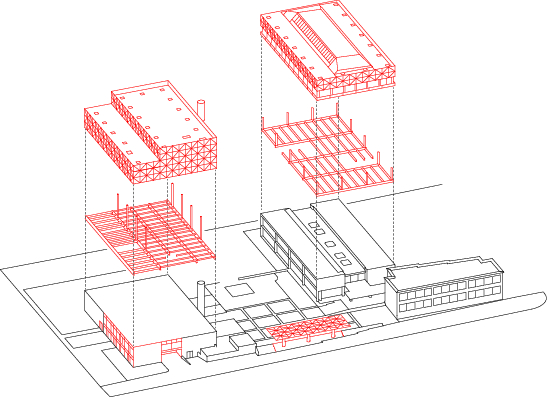

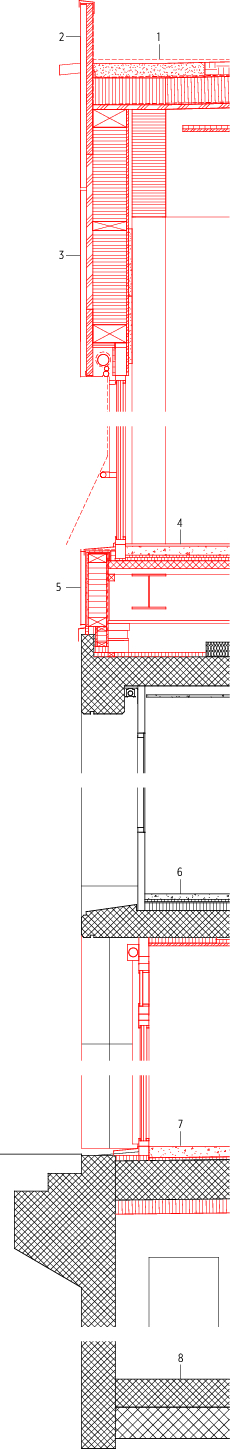

Fassadenschnitt, M. 1 : 50

Fassadenschnitt, M. 1 : 50

1 Dachaufbau

– Substrat, extensive Begrünung (Ziegelsubstrat W+A DachgrünPlus) 110 mm

– Drainage 20 mm

– Abdichtung

– Dämmung PU 240 mm

– Dampfsperre Kunststoffbahn

– Dreischichtplatte (im Gefälle) 40 mm

– Hohlraum 140-260 mm

– Schalldämmung 30 mm

– Akustikdecke Holzwollefaserplatte (nicht vollflächig) 25 mm

2 Fassadenaufbau Dachrand

– Aluminiumblech 4 mm

– Hinterlüftung / UK 56 mm

– Windpapier, Stamisol Color

– DSP 52 mm

3 Fassadenaufbau

– Aluminiumblech 4 mm

– Hinterlüftung / UK 56 mm

–Windpapier, Stamisol Color

– Weichfaserplatte 52 mm

–Holzständer, ausgedämmt 120 mm

– OSB-Platte, Stöße abgeklebt (Dampfsperre) 15 mm

– Heradesign Akustikplatten (nicht vollflächig) 25 mm

4 Bodenaufbau

– Escheparkett 20 mm

–Zementunterlagsboden mit Bodenheizung 80 mm

– Trittschall 20 mm

– Dämmung 30 mm

– Betonverbunddecke 120 mm

– Holorib Schwalbenblech

– Stahlrost 500 mm

– Hohlraum

– EPS Dämmung (bestehend) 130 mm

– Beton (bestehend) 260 mm

– Akustikdecke (bestehend) ca. 100 mm

5 Fassadenaufbau Sockel

– Blechverkleidung 4 mm

– Hinterlüftung / UK 48 mm

– Stamisohl Color ‚Kohle‘

– Fermacell-Platten, VKF-Nr. 18981 2*12.5 mm

– Holzständer, ausgedämmt 157 mm

– OSB-Platte, Stöße abgeklebt (Dampfsperre) 15 mm

6 Bodenaufbau

– Linoleum (bestehend) 5 mm

– Zementestrich (bestehend) 45 mm

– Trittschalldämmung (bestehend) 20 mm

– Korkdämmung (bestehend) 70 mm

– Beton (bestehend) 220-240 mm

– Dämmung 50 mm

– Heradesign Akustikplatten 25 mm

7 Bodenaufbau

– Linoleum 5 mm

– Zementestrich 45-103 mm

– Trittschalldämmung 0–25 mm

– Korkdämmung (bestehend) 70 mm

– Beton (bestehend, Gefälle) 350 mm

– Dämmung 25 mm

8 Bodenaufbau

– Beton (bestehend) 250 mm

– Magerbeton (bestehend) 100-200 mm

Auch die ehemalige Pausenhalle erhielt mit Unterrichtsräumen eine neue Funktion. Überdachte Aufenthaltsmöglichkeiten für die Pause gibt es aber noch, sie befinden sich draußen oder in der alten Turnhalle, die seit dem Umbau auch als Mittagsraum genutzt wird.

Re-Use und Farbkonzept

„Ursprünglich hatten wir die Idee, die Möbel mit den Schülerinnen und Schülern selbst zu bauen“, sagt Roger Weber. Das konnte aber nicht verwirklicht werden. „Dennoch wollten wir etwas Wohnliches mit reinbringen.“ Und so suchten die Architektinnen und Architekten über ein Jahr lang zusammen mit einem Secondhand-Laden nach Möbeln aus den Bereichen Wohnen und Gastronomie: Theken, Stühle und Barhocker fanden ihre neue Heimat in der Schule, größtenteils als mobile Lerninseln.

Um den Übergang vom Altbau zum Neubau zu gestalten, kam Farbe mit ins Spiel. Für das Farbkonzept holten die Architektinnen und Architekten die Künstlerin Nadja Hutter Cerrato mit an Bord. Es war nicht die erste erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihr. Welche Farben waren schon da, welche passten dazu? „Die Farbe hat uns geholfen, fließende Übergänge zwischen Alt und Neu hinzubekommen“, ist Weber überzeugt. Die größten Räume sind jeweils in einem vorherrschenden Farbton gehalten: ein sattes Orangerot für die Turnhalle und ein zurückhaltendes Blau für die Lernlandschaft.

Auch die Umgebung der Schule ist ein Patchwork aus verschiedenen Zeiten und Themen. Und auch hier war es den Landschaftsarchitekten um Stephan Kuhn wichtig, Brüche sichtbar zu lassen. Der Parkplatz wurde als „Lernboulevard“ zum Aufenthalts-, Spiel – und Unterrichtsort umfunktioniert. Der ehemalige Fahrradunterstand wurde zur überdachten, mehrstufigen Sitzgelegenheit aus Eichenbalken und damit zum Bindeglied zwischen Schulhof und Lernboulevard.

Ob Pause oder Schulveranstaltung – auch hier ist die Mehrfachnutzung Teil des Konzepts. Beim Umbau der Schule Hellwies ist ein „Lebensraum Schule“ entstanden, der diesen Namen auch verdient.

Projektdaten

Objekt: Umbau und Erweiterung Schulanlage Hellwies, Volketswil/CH

Standort: Hellwisstraße 4, Volketswil/CH

Typologie: Schulbau

Bauherr: Schulgemeinde Volketswil

Nutzer: Schulgemeinde Volketswil

Architektur: weberbrunner architekten, Zürich/Berlin

Team: Roger Weber, Boris Brunner, Laurent Baumgartner, Sabine Besch, René Breuer, Isabelle Fischer, Fabian Friedli, Fabio Neves, Volker Schopp, Leonie Wicki

Bauleitung: weberbrunner architekten

Bauzeit: Juli 2018 – August 2020

Grundstücksgröße: 14 000 m² Umgebungsfläche inkl. Sportplatz

Geschossflächenzahl: 7 610 m², 6 450 m² (Trakt A+C)

Nutzfläche: 4 847 m²

Technikfläche: 248 m²

Verkehrsfläche: 1 844 m²

Brutto-Rauminhalt: 29 010 m3

Baukosten (nach DIN 276): 15,3 Mio € (Brutto, August 2020)

Fachplanung

Tragwerksplanung: waltgalmarini AG, Zürich,

www.waltgalmarini.ch

TGA-Planung: energiehoch4 AG, Zürich,

www.energiehoch4.ch

Elektro-Planung: WSM AG, Zürich, www.wsmag.ch

Akustik und Bauphysik: zehnder & kälin ag, Winterthur, www.zeka.ch

Landschaftsarchitektur: KuhnLandschaftsarchitekten GmbH, Zürich, www.kuhn-la.ch

Brandschutz: waltgalmarini AG, Zürich,

www.waltgalmarini.ch

Farbkonzept: Nadja Hutter Cerrato, Zürich,

www.nadjahutter.ch