Umnutzung des Felix Platter Spitals, Basel/CH

Für das ehemalige Felix Platter Spital beginnt ein neuer Lebensabschnitt: In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege entwickelten die Planer von Müller Sigrist Architekten ein gemeinschaftliches Wohn- und Gewerbekonzept mit geringer Eingriffstiefe und bewahrten dadurch eine der prägnantesten Nachkriegsarchitekturen Basels vor dem Abriss.

Im Zuge neuerlich aufkeimender Nachhaltigkeitsdebatten wird auch der Wert von Bestandsbauten zunehmend erkannt. Eine erfreuliche Entwicklung, denn schließlich kann durch die Revitalisierung alter Bausubstanz viel an „grauer Energie“ eingespart werden. In der Praxis wird der Denkmalschutz jedoch noch häufig als lästiger Stolperstein auf dem Weg zur Baugenehmigung betrachtet. Und so kommt es, dass noch immer zahlreiche historisch wertvolle Bauwerke der Abrissbirne zum Opfer fallen. Zu teuer die Sanierung, zu langwierig der Umbau – so häufig die Begründung. Dass das auch anders geht, beweist der Blick in die Schweiz, wo in der Denkmalpflege seit jeher eine kontextbezogene Untersuchung von Bestandsbauten vorgenommen wird, um Bautenensembles, Städte und deren Ortsbilder zu erhalten und adäquat zu transformieren. Und ja, auch die vermeintlich hässlichen Nachkriegsbauten werden in diesen Prozess einbezogen. Das hat auch ganz praktische Gründe: Denn Baugrund ist in der Schweiz rar und zudem teuer. Somit zählt das Um- und Weiterbauen jener postmodernen Architekturen für die Eidgenossen mittlerweile schon zur alltäglichen Praxis. Durch behutsame Interventionen und intelligente Details entstehen dabei individuelle Bauwerke, die nicht nur besonders nachhaltig sind, sondern außerdem über einen besonders hohen Wiedererkennungswert verfügen.

Blick auf das ehemalige Felix Platter-Spital: Da das Gebäude den heutigen medizinischen und technischen Anforderungen nicht mehr entsprach, schien ein Abriss unausweichlich. Nach

Blick auf das ehemalige Felix Platter-Spital: Da das Gebäude den heutigen medizinischen und technischen Anforderungen nicht mehr entsprach, schien ein Abriss unausweichlich. Nach

breiten öffentlichen Diskussionen und einer neuerlichen Machbarkeitsstudie wendete sich jedoch das Blatt

Foto: Ariel Huber

Hierfür ist das zu einem Wohnbau umgenutzte Felix Platter-Spital in Basel ein gutes Beispiel. Den von der Genossenschaft „wohnen & mehr“ im Jahr 2018 ausgelobten Wettbewerb entschieden Müller Sigrist Architekten aus Zürich und Rapp Architekten aus Basel mit dem Entwurf eines „Vertical Villages“ für sich, für den die Planer viel Zuspruch erhielten. Das wohl bekannteste Projekt von Müller Sigrist Architekten ist die Wohn- und Gewerbesiedlung Kalkbreite (2014), eine Symbiose aus öffentlichen Nutzungen und experimentellem Wohnen. Ein ähnliches Konzept verfolgten die Architekten bei der Umwandlung des Felix Platter-Spitals zu einem gemeinschaftlich genutztem Wohnbau, der heute Menschen allen Alters Platz bietet und dessen breites Angebot nicht nur das Areal selbst, sondern auch das gesamte Quartier neu belebt.

Blick auf die Nordfassade: Anders als auf der Südseite war die Sanierung der Fassade hier vergleichsweise einfach.Die charakteristischen Betonfertigteilelemente wurden gereinigt, instandgesetzt und durch eine innenseitige Dämmung ergänzt. Die alten Holzrahmenfenster wurden aus energetischen Gründen ausgetauscht

Blick auf die Nordfassade: Anders als auf der Südseite war die Sanierung der Fassade hier vergleichsweise einfach.Die charakteristischen Betonfertigteilelemente wurden gereinigt, instandgesetzt und durch eine innenseitige Dämmung ergänzt. Die alten Holzrahmenfenster wurden aus energetischen Gründen ausgetauscht

Foto: Ariel Huber

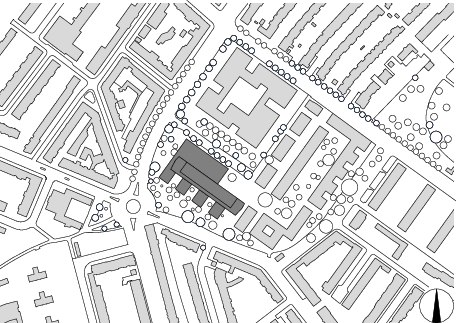

Ein Ort mit Geschichte

Seit mehr als einem halben Jahrhundert dominiert die hohe Scheibe des Krankenhauses das Iselin-Quartier, das am westlichen Stadtrand von Großbasel gelegen ist. Die Ursprünge des Viertels selbst reichen noch bedeutend weiter zurück: Wie in vielen expandierenden Städten des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurden auch in Basel öffentliche Einrichtungen und Krankenhausanstalten tendenziell an den Stadtgrenzen gebaut. So trug es sich zu, dass an dortiger Stelle im Jahr 1890, abseits aller bis dahin bestehenden Quartiersteile, ein Hilfskrankenhaus errichtet wurde. Dieses wurde in den Folgejahren mehrmals erweitert und in den 1950er-Jahren in „Felix Platter-Spital“ umbenannt.

Mit Beginn der Bauarbeiten im Jahr 2019 galt es, das Gebäude in den ursprünglichen Bauzustand zu versetzen, wobei der Hochbau bis auf das Tragwerk entkernt wurde

Foto: Müller Sigrist Architekten

Zwischen 1962 und 1967 folgte ein im International Style errichteter Krankenhausneubau südwestlich des Kannenfeldparks auf dem Areal Westfeld. Nicht zuletzt wegen seiner besonderen Gestalt aus filigranem Sonnendach und flügelartigen Seitenbalkonen zählt das Gebäude zu den bedeutendsten Nachkriegsbauten Basels. Als das in die Jahre gekommene Gebäude Ende der 1990er-Jahre einer Gesamterneuerung unterzogen wurde, offenbarten sich jedoch schwerwiegende bauliche und technische Mängel, die nur durch große finanzielle Aufwendungen hätten behoben werden können. Als Resultat dessen wurde zwischen 2015 und 2019 nördlicherseits ein durch Holzer Kobler und Wörner Traxler Richter geplanter Ersatzneubau errichtet und der 1960er-Jahre Bau aus dem Inventar des Denkmalschutzes entlassen. Der drohende Abriss jenes architektonisch und städtebaulich so wichtigen Baudenkmals sorgte nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in breiten Teilen der Bevölkerung für Unmut. Durch beherztes Engagement der Basler Bevölkerung sowie des Heimatschutzes, des Freiwilligen Basler Denkmalschutzes und der Basler Sektion des BSA wurde es schlussendlich möglich, eine neue Machbarkeitsstudie durchzuführen. Diese bescheinigte dem Bauwerk eine gute Eignung als Wohngebäude. Folglich sprach sich auch der Basler Rat für einen Erhalt des Spitals aus und veranlasste seine erneute Aufnahme in das Denkmalschutzverzeichnis – dieses Mal als Bauwerk mit reduziertem Schutzumfang, was die Umnutzung und energetische wie ökologische Transformation des Gebäudes in die Gegenwart überhaupt erst möglich machte.

Blick in den Treppenhausschacht: Um die Erdbebenlasten effizient abzutragen, wurden zwei neue Treppenhäuser eingebaut, die zugleich die Anforderungen an die Fluchtwege erfüllen

Blick in den Treppenhausschacht: Um die Erdbebenlasten effizient abzutragen, wurden zwei neue Treppenhäuser eingebaut, die zugleich die Anforderungen an die Fluchtwege erfüllen

Foto: Müller Sigrist Architekten

Das Spiel mit dem Bestand

Bald darauf zeigte die im Jahr 2015 gegründete Baugenossenschaft „wohnen & mehr“ Interesse an dem Areal Westfeld und legte ein Konzept für eine verkehrsfreie Siedlung mit Cafés, Geschäften und sozialen Einrichtungen sowie mehr als 500 Wohnungen vor, wovon 134 im ehemaligen Platter-Spital Platz finden sollten. Demzufolge wurde im Jahr 2017 ein selektiver Studienauftrag für den Umbau ausgeschrieben, den Müller Sigrist Architekten und Rapp Architekten in Zusammenarbeit mit den Tragwerksplanern Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure für sich entschieden. Eine vielversprechende Wahl, denn schließlich haben die in Zürich-Wiedikon ansässigen Planer von Müller Sigrist Architekten in der Vergangenheit zahlreiche innovative wie kreative Wohnbauprojekte realisiert, die nicht nur gestalterisch, sondern auch konzeptionell durch vielfältige Mischnutzungskonzepte mit gemeinschaftsstärkenden Räumen und Begegnungszonen überzeugten. Auch das Spiel mit dem Bestand beherrschen die Architekten, wie etwa der im Jahr 2013 vollendete Umbau des denkmalgeschützten Lagerhauses auf dem Basler Dreispitzareal in ein Atelier- und Seminargebäude der Hochschule für Gestaltung und Kunst beweist.

Stimmungsvolles Entrée: Über die öffentliche Erdgeschosszone gelangen Bewohner wie Besucher über die kaskadenartige Treppe in die oberen Stockwerke des genossenschaftlichen Wohnkomplexes

Stimmungsvolles Entrée: Über die öffentliche Erdgeschosszone gelangen Bewohner wie Besucher über die kaskadenartige Treppe in die oberen Stockwerke des genossenschaftlichen Wohnkomplexes

Foto: Ariel Huber

Nichtsdestotrotz stellte der Umbau des Felix Platter-Spitals allein schon aufgrund seiner schieren Größe eine besondere Herausforderung dar, wie Architekt Pascal Müller erläutert. „Bauen im Bestand verlangt immer nach Kompromissen, das gilt insbesondere dann, wenn das Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden muss. Im Falle des Felix Platter-Spitals waren wir außerdem mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass wir es hier nicht mit einem Skelettbau, sondern mit einem Schottenbau zu tun hatten. Das hat die Eingriffe massiv erschwert. Obwohl also laut Denkmalschutz im Gebäudeinneren durchaus größere Interventionen erlaubt gewesen wären, konnten wir das Gebäude aus statischen Gründen nur an vereinzelten Stellen ‚aufschneiden‘.“

Das Konzept des Miteinanderhauses hatte zum Ziel, eine hohe Vielfalt an unterschiedlichen Wohnungen mit gemeinschaftlichen Nutzungen und öffentlichen Angeboten für das Quartier unter einem Dach zu vereinen

Das Konzept des Miteinanderhauses hatte zum Ziel, eine hohe Vielfalt an unterschiedlichen Wohnungen mit gemeinschaftlichen Nutzungen und öffentlichen Angeboten für das Quartier unter einem Dach zu vereinen

Foto: Ariel Huber

Eine weitere Hürde stellte der Umstand dar, dass das Projekt in die Planung ging, als das Krankenhaus noch in Betrieb war: „Wir konnten den Ist-Zustand des Bauwerks nicht wirklich begutachten und so mussten uns auf den Planstand der Ende der 1990er-Jahre durchgeführten letzten Sanierungen verlassen. Nicht alles, was wir später im Gebäude vorfanden, war darin kartiert. Der Beginn der Umbauarbeiten war somit nicht frei von Überraschungen“, so Müller.

Zurück zum Ursprung

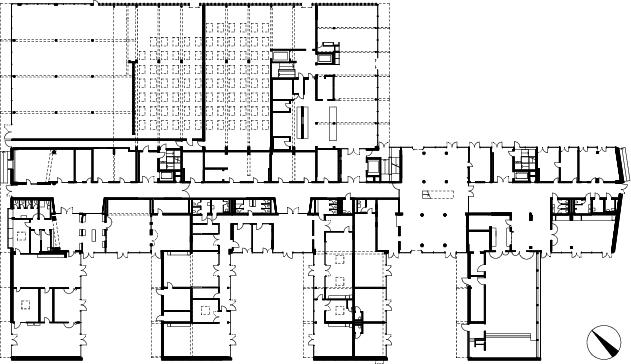

Mit Beginn der Bauarbeiten im Jahr 2019 galt es, das Bauwerk zunächst in seinen ursprünglichen Bauzustand zu versetzen. Hierfür wurden die Zu- und Sockelbauten in den Höfen abgebaut und das Gebäude bis auf die originale Tragstruktur freigelegt. Aufgrund der Schottenbauweise, die per se nur geringe Interventionen in das Tragwerk erlaubte, wurde die Architektur mit wenigen, aber dafür wohlgesetzten Eingriffen bearbeitet. Um dem allgemeinen „Krankenhaus-Charme“ des Hochbaus vorzubeugen, wurden die endlos scheinenden Korridore, die beidseitig an den Ost- und Westfassaden in freischwingende Balkone übergehen, durch stockwerkeverbindende Treppen belebt oder stellenweise durch über die gesamte Gebäudebreite verlaufende Wohnungen aufgebrochen. Zugunsten der angestrebten Nutzung wurden außerdem die zwei außenseitigen Treppenhäuser ins Gebäudeinnere verschoben. „Das Bauwerk musste in Längsrichtung ausgesteift werden, um den heutigen Anforderungen an den Erdbebenschutz gerecht werden zu können. Das haben wir einerseits durch die Aussteifung der Dilatationsfugen und andererseits durch eine ergänzende Korridorwand erzielt – zusätzlich tragen die versetzten, neuen Treppenkerne zur Festigkeit des Tragwerks in der Vertikalen bei“, erklärt Müller.

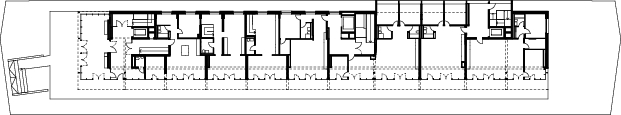

Eine weitere Hürde stellte ferner die Erfüllung des Brandschutzes sowie die energetische Ertüchtigung dar. Da die Südfassade aus Gründen des Denkmalschutzes nicht verändert werden durfte, ordneten die Planer eine gegenläufig zur Fassade gefaltete Fensterfront an. Die hierdurch resultierenden Versprünge ließen Wintergärten entstehen, die den Bewohnern nicht nur eine als besonders erlebbare Raumqualität bieten, sondern auch den klimatischen Anforderungen an das Gebäude entsprechen, ohne dass dabei die Fassade tangiert wird. Demgegenüber ließ sich die Instandsetzung der nordseitigen Betongitterfassade mit verhältnismäßig geringerem Aufwand durchführen, indem diese durch eine innenseitige Wärmedämmung ergänzt und mit neuen Fenstern ausgestattet wurde.

Kaskadenweg mit Weitblick

Programmatisch orientierten sich die Planer bei dem neuen Wohnhochhaus an der Idee eines „Vertical Village“ – so findet in dem Gebäude all das Platz, was ein Mensch zum täglichen Leben braucht. Als zentrales Erschließungselement fungiert eine kaskadenartige Treppe, die in den Zwischengeschossen durch stirnseitig angeordnete Gemeinschaftsterrassen aufgebrochen wird und Bewohner wie Besucher auf die öffentliche Dachterrasse führt. Die zehngeschossige „Wohnmaschine“ gliedert sich in öffentliche, halböffentliche und private Bereiche: Im Erdgeschoss befinden sich Nutzungen wie Gastronomie, Supermarkt, Kindertagesstätte, Kindergarten und Fitnessstudio. Vom zweigeschossigen Foyer gelangen die Bewohner über eine großzügige Treppe in das erste Obergeschoss, wo Gästewohnungen verortet sind, die je nach Bedarf gebucht werden können. Die darüberliegenden Geschosse mit ihren gemeinschaftlich genutzten Waschküchen und allgemein zugänglichen Balkonen verfügen wiederum über unterschiedlich große Wohnungen vom kostengünstigen Single-Apartment bis zur 12-Zimmer-WG. Auf diese Weise werden unterschiedlichste Bedürfnisse durch vielfältige Wohnungstypen und individuell nutzbare Gemeinschaftsflächen abgedeckt. Etwas aus dem Rahmen fallen da die vergleichsweise hochpreisigen Maisonettewohnungen der oberen beiden Stockwerke, die der Querfinanzierung der unteren Apartments dienen.

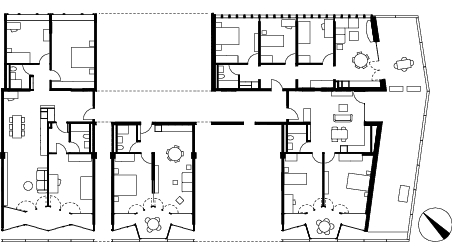

Grundriss Regelgeschoss, M 1 : 1 000

Grundriss Regelgeschoss, M 1 : 1 000

Eine bewusste Entscheidung des Bauträgers, wie Pascal Müller heute berichtet: „Grundsätzlich ist so ein Modell ja keine schlechte Idee, aber bei solch hochpreisigen Wohnungen ist das Mietgefälle unter den Bewohnern zu stark. Außerdem zieht das häufig ein Klientel an, das tendenziell dazu neigt, sich abzuschotten, was ja hinsichtlich der Idee des ‚Miteinanderhauses‘ nicht sehr förderlich ist.“

Im Sinne der Gemeinschaft

Ungeachtet dessen ist der Umbau des Felix Platter-Spitals ein mutiger und somit wegweisender Vorstoß für einen intelligente Umnutzung eines denkmalgeschützten Bestandsbaus zu einem gemeinschaftlichem Wohnkomplex. Auch von den Bewohnern, die das Gebäude Anfang 2023 bezogen haben, gebe es durchweg positives Feedback, wie Pascal Müller berichtet. „Nach der Fertigstellung waren die Wohnungen relativ schnell vergeben. Die Bewohner schätzen insbesondere das gemeinschaftliche Angebot und die gute infrastrukturelle Versorgung.“ Somit konnte mit dem Umbau nicht nur erheblich viel an Ressourcen eingespart, sondern überdies eine überzeugende architektonische Lösung im Sinne der Gemeinschaft gefunden werden. Es zeigt sich einmal mehr, welche enorme Potentiale der Bestand bereithält.

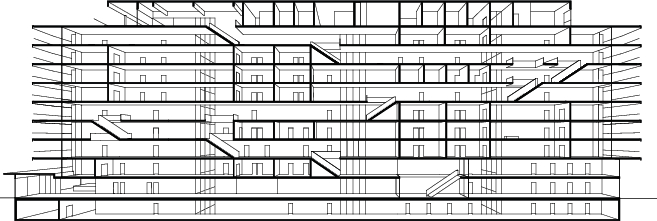

Perspektivischer Längsschnitt, M 1 : 1 000

Perspektivischer Längsschnitt, M 1 : 1 000

Grundriss Wohnungen, M 1 : 500

Grundriss Wohnungen, M 1 : 500

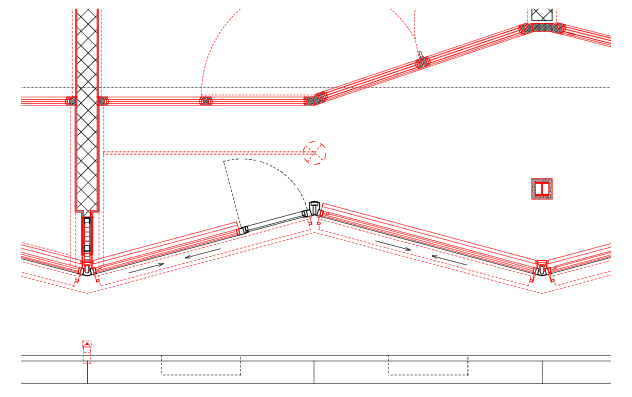

Fassadendetail Grundriss, M 1 : 50

Fassadendetail Grundriss, M 1 : 50

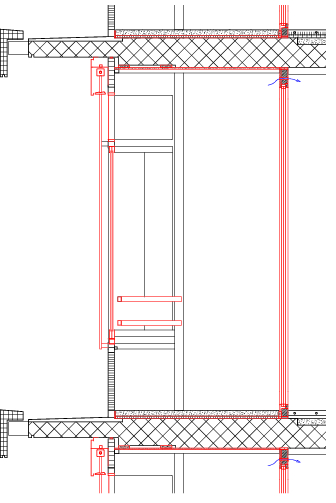

Außen: Aluminium, instandgesetzt, Glasersatz, Schiebeflügel Bestandsfensterrahmen

Füllbleche: Bestehend

Storenkasten (RAF): Pulverbeschichtet IGP-DURA xal 4601

Storenkasten (STOFF): Aluminium

Innenfenster: Holz, gestrichen, NCS S 1500-N

Sonnenschutz: Motorisierte vertikale Stoffmarkise am Kippflügel, motorisierte Rafflamellen-Markise über dem Schiebeflügel

Absturzsicherung: Stahlprofil auf Innen- und Außenrahmen befestigt. Brüstungshöhe ≥ 1 m

Brandschutz: Promatect Deckenplatte

Lüfter: Holzfenster über dem Festrahmen, außenseitige Schiebeflügel

Griff: Glutz Topaz

Absturzsicherung außen: Aluminium

Absturzsicherung Innen: Pulverbeschichteter Stahl, IGP Dura xal Classic 36

Fassadendetail Vertikalschnitt, M 1 : 50

Fassadendetail Vertikalschnitt, M 1 : 50

„Eine gelungene Architektur definiert sich ja nicht nur über den Baukörper selbst“, gibt Pascal Müller zu bedenken. „Sie kommt außerdem durch ein gelungenes Nutzungskonzept und durch intelligente Details und eine ansprechend Materialwahl zum Tragen. Das war auch für die Ausgestaltung des ehemaligen Platter-Spitals die gültige Maxime. Die Umsetzung all dessen hat natürlich enorme Kapazitäten gebündelt. Hätten wir das Gebäude vorab ohne Klinikbetrieb inspizieren können, wäre uns wohl die eine oder andere Planungsänderung erspart geblieben – aber letztendlich ist auch das Teil unseres Jobs, damit umgehen zu können. Ich denke, das ist uns gut gelungen.“ Das überzeugte auch die Jury des Building Awards 2023, die das Team von Müller Sigrist Architekten für ihre herausragenden Leistungen im Hochbau ehrte. Auch vonseiten der Basler Bevölkerung erhielten die Planer breite Zustimmung. Pascal Müller zeigt sich zufrieden: „Günstig war der Umbau natürlich nicht, was dem Nachhaltigkeitsgedanken auf dem ersten Blick zu widersprechen scheint. Aber wenn man die Kosten auf die Lebensdauer des Gebäudes herunterbricht, ist eine Sanierug deutlich ressourcenschonender als ein Neubau. Abgesehen davon spricht das Ergebnis sowieso für sich.“

Yoko Rödel/DBZ

Projektdaten

Objekt: Ehemaliges Felix Platter Spital

Standort: Im Westfeld 30, 4055 Basel, BS

Typologie: Wohn- und Gewerbebau

Bauherr/Bauherrin: Baugenossenschaft wohnen & mehr, Basel

Nutzer/Nutzerin: Genossenschafter, Kita, Kindergarten, Gewerbe

Generalplaner: ARGE Müller Sigrist Architekten, Zürich/CH, www.muellersigrist.ch;

Rapp AG Münchenstein/CH, www.rapp.ch

Architektur: Müller Sigrist Architekten,

Zürich/CH

Team: Pascal Müller, Philip Thoma (PL), Blaž Hartman, Eleanor Mir, Noémi Gilliand, Olivia Burri, Julia Pelizzari

Bauleitung/Baumanagement: Rapp AG, Münchenstein/CH

Team: Thomas Stegmaier, Nina Prochotta, Raffael Canonica (OBL), Roger Gilli, Maria Monfort, Nikola Miranovic, Julian Wittwer, Mark Kraus

Bauzeit: 2020 – 2022, Erstbezug 2023

Grundstücksgröße: 9 050 m²

Bruttogeschossfläche: 21 000 m²

Geschossflächenzahl: 2,6

Nutzfläche gesamt: 15 827 m²

Technikfläche: 1 062 mm² (Funktionsfläche)

Verkehrsfläche: 4 430 m²

Brutto-Grundfläche: 9 050 m²

Brutto-Rauminhalt: 92 265 m³

(ohne UG 70 675 m³)

Baukosten Gesamt brutto: 75 Mio. €

Hauptnutzfläche: 13 484 m²

Brutto-Rauminhalt: 92 265 m³

Fachplanung

Tragwerksplanung: Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich/CH,

www.luechingermeyer.ch

TGA-Planung: HeiVi Gebäudetechnik AG, Basel/CH, www.heivi.ch

Fassadentechnik: NM Fassadentechnik AG, Basel/CH, www.nm-ag.ch

Lichtplanung: Giacoba GmbH Lichtkonzepte, Malans/CH, www.giacoba.ch

Landschaftsarchitektur: Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH,

Zürich/CH, www.lorenzeugster.ch

Brandschutz: Aegerter & Bosshardt AG,

Allschwil/CH, www.aebo.ch

Weitere Fachplaner

Sanitärplanung: Anima Engineering AG, Basel/CH, www.anima.engineering.ch

Elektroplanung: Boess Sytek AG, Binningen/CH, www.boess.ch

Bauphysik: Durable, Planung und Beratung GmbH, Zürich/CH www.studiodurable.ch

Fassadenplanung: NM Fassadentechnik AG, Basel/CH, www.nm-ag.ch

Energie

Primärenergiebedarf: 49,0 kWh/m2a (Primärenergie nicht erneuerbar. 23,6 kWh/m2a Erstellung + 25,6 kWh/m2a Betrieb)

Jahresheizwärmebedarf: 26,1 kWh/m²a

Energiekonzept (U-Werte):

Außenwand: Variabel. 0,16 – 0,19 W/(m²K)

Fassadenpaneel: Variabel. 0,16 – 0,19 W/(m²K)

Bodenplatte: 0,25 W/(m²K) (gegen Erdreich)

Dach: Variabel. 0,10-0,15 W/(m²K)

Fenster (Uw): Uf = 1,4, Ug= 0,6 W/(m²K)

Haustechnik

Heizung: 70 % Wärmepumpe Grundwasser, JAZ: 5.1, 30 % Fernwärme

Warmwasser: 70 % Wärmepumpe Grundwasser, JAZ: 3.0, 30 % Fernwärme

Elektrizität: PV-Anlage 110 kWp, 503 m²

Hersteller

Beleuchtung: giacoba GmbH, www.giacoba.ch, Regent Lighting, www.regent.ch

Bodenbeläge: Kunststein: MMB Baldegg,

www.mmb-baldegg.ch, Parkett: Scheucher Parkett, www.scheucherparkett.at, Keramik: Marca Corona, www.marcacorona.it, Linoleum: Forbo,

www.forbo.com

Sonnenschutz: Schenker Storen AG, www.storen.ch

Beschläge: Glutz AG, www.glutz.com

Ausführende Firmen

Innere Holzverkleidungen: Hürzeler Holzbau AG, www.huerzeler-holz.ch

Fenster aus Holz-Metall: Gerber Vogt AG,

www.gerber-vogt.ch

Fenster und Türen aus Metall: Ziltener AG,

www.ziltenermetall.ch

Sanitär: Sanitas Trösch AG, www.sanitastroesch.ch

Heizung: Meier-Kopp AG, www.meier-kopp.ch

Lüftung: Meier-Kopp AG, www.meier-kopp.ch

RLT-Anlage: Behrend Gebäudetechnik AG,

www.behrend.ch

Dach: Morath AG, www.morath.ch