Transa Repair Center, Zürich/CH

Eigentlich besteht der Umbau einer ehemaligen Bahn-Werkstatt zum Repair Center in Zürich aus zwei Projekten: einer Sanierung und einem Mieterausbau. Beide aber folgen einem Prinzip, dem baubüro in situ längst viele gebaute Gesichter gegeben hat: mit möglichst wenig (Neuem) möglichst viel (Neues) machen.

Einleitung

Eigentlich, dachte man, seien die großen Zeiten der Revitalisierung von z. B. Bahnflächen mitten in den Großstädten abgeschlossen. Eigentlich. Seit den 1990er-Jahren ist das Thema der Umnutzung, der Revitalisierung von ehemaligen Güterbahnhöfen oder Gleisvorfeldern ein beständiges. Ganz offenbar hing der Ausverkauf der Bahninfrastruktur mit dem Resignieren der Unternehmen vor der automobilen Konkurrenz zusammen: Personentransport ist seitdem die Größe, an der der Erfolg des Unternehmens gemessen wird.

Ehemalige Service- und Lagerflächen der SBB in Altstetten an der Hohlstraße. Das hier gezeigte Bauteil wurde von baubüro in situ für "Transa" (TRANSA Backpacking AG) umgebaut

Ehemalige Service- und Lagerflächen der SBB in Altstetten an der Hohlstraße. Das hier gezeigte Bauteil wurde von baubüro in situ für "Transa" (TRANSA Backpacking AG) umgebaut

Foto: baubüro in situ / Martin Zeller / SBB

Und schien alles bebaut, genutzt, verkauft und belebt, in Deutschland jedenfalls. In der Schweiz spielt die Bahn, hier immer liebevoll „SBB“ genannt, eine vergleichbare Rolle. Doch der Gütertransport wird hier für essenzieller gehalten, für die Bewältigung der Ein- und Ausfuhren und des gigantischen Transitvolumens. So wurden in der Schweiz Flächen länger gehalten, vielleicht auch intelligenter gemanagt. In Zürich wird seit rund zehn Jahren seitens der SBB überlegt, wie man die vorhandenen Flächen so optimieren kann, dass davon die Hälfte für neue Nutzungen und Planungen frei werden. Konkret ging es dabei auch darum, vorhandene Reparaturwerkstätten neu zu konzeptionieren.

Drei große Areale standen dabei im Fokus, darunter auch die hier besprochenen Service- und Lagerflächen in Altstetten an der Hohlstraße. Doch während im benachbarten Neugasse beim Bahnviadukt die bestehende Reparaturwerkstätte einer Wohnüberbauung weichen soll (Wohnraum für rund 900 Menschen) konnte die an der Hohlstraße liegende Service-Anlage mit mehreren, unter Denkmalschutz stehenden Bauten (Bauzeit etwa 1905–1911) aufgrund des Bebauungs- und Flächennutzungsplans nicht für das Wohnen genutzt werden. Ein Glücksfall, so jedenfalls sieht das der Co-Projektleiter bei baubüro in situ, Adrian Baumberger, den wir zu dem Umbauprojekt befragten.

Der Glücksfall und die Frage: Was ist urbane Produktion?

Die Entscheidung der Stadt Zürich, den Standort unter der Strategie „Werkplatz Zürich“ weiterhin dem produzierenden „urbanen Gewerbe“ zu widmen, obwohl das vor gut 100 Jahren noch am Stadtrand platzierte Areal zur teuren Innenstadtlage herangewachsen ist, erscheint als ein Glücksfall. Denn auch der Denkmalschutz kann das Fortbestehen des Bestands nur dann sichern, wenn sich neue Nutzungen finden lassen und ein Best-Match zwischen Bestand, Nutzungen und ökonomischer Tragbarkeit in Aussicht steht. Dass dieser gefunden wurde, ist das Resultat der Eigentümerstrategie auf Seiten der SBB und der Zusammenarbeit der mit der Transformation des Areals beauftragten Denkstatt sàrls sowie des mit dem Umbau der Bestandsgebäude beauftragten baubüro in situ. Das Ziel der Eigentümerschaft bestand darin, möglichst vielfältige Nutzungen mit möglichst wenig Investition zu erreichen, damit der gewerbliche Charakter erhalten werden kann.

Im ersten Sanierungsgang wurde das überhohe EG der ehemaligen Bahnreparaturwerkstatt mittels einer neuen Zwischenebene geteilt. Gut zu sehen die unterschiedlichen Betonfundamente (2 Re-Use links und 1 Ortbeton) unter dem neuen Holztragwerk

Im ersten Sanierungsgang wurde das überhohe EG der ehemaligen Bahnreparaturwerkstatt mittels einer neuen Zwischenebene geteilt. Gut zu sehen die unterschiedlichen Betonfundamente (2 Re-Use links und 1 Ortbeton) unter dem neuen Holztragwerk

Foto: baubüro in situ / Martin Zeller / SBB

Das bestehende Tragwerk durchdringt den Boden des neuen Zwischengeschosses: sehr schlicht und brandschutztechnisch wirksam die Aufdoppelungen auf den Balken

Das bestehende Tragwerk durchdringt den Boden des neuen Zwischengeschosses: sehr schlicht und brandschutztechnisch wirksam die Aufdoppelungen auf den Balken

Foto: baubüro in situ / Martin Zeller / SBB Foto: baubüro in situ

Was genau unter den politisch gewünschten „urbanen Gewerben“ zu verstehen war und welche räumlichen Anforderungen diese Unternehmen hatten, das wussten 2016 weder die Stadt Zürich noch die SBB selber. Von der Denkstatt sàrl wurde dieses Wissen im Dialog mit ca. 350 KMU’s (kleine und mittlere Unternehmen) in Workshops herausgearbeitet. Die Ergebnisse lieferten die Grundlagen für eine maßgenaue bauliche Investition. Zugleich wurden sogenannte Pioniernutzungen schon während der Planungs- und Bauzeit auf dem Gelände angesiedelt. Unter dem Namen „Werkstadt Zürich“ hat sich damit schon während der Bauzeit ein nachgefragter Standort „für urbane Manufakturen aus den Bereichen Essensproduktion, Feinmechanik, Cleantec bis hin zu verschiedenen Dienstleis-tungsangeboten» (Denkstadt sàrl) etabliert. Eine in dieser Weise lernende Planungskultur durchzieht alle Maßstabsebenen des Projekts, vom „dynamischen Masterplan“ bis zum Umbau der einzelnen Gebäude. So wird aus weniger mehr.

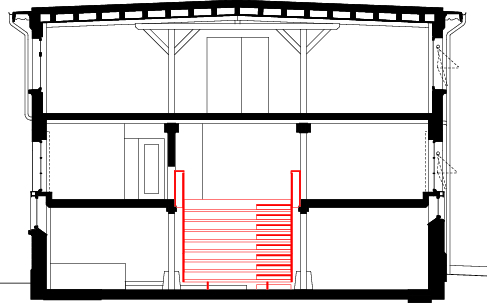

Holzdeckeneinbau und das „Leuchtturmprojekt“ Betonfundamente …

Nachdem der Masterplan eine erste Form angenommen hatte, konnte baubüro in situ mit der Einzelplanung zu den Bauteilen beginnen. Die an der Hohlstraße stehende Halle A sollte saniert und für eine Vermietung aufbereitet werden. Größter Eingriff in die Halle mit hölzerner Zwischendecke im oberen Drittel ihres Volumens war das Einfügen einer weiteren Zwischenebene, die – wie schon das Obergeschoss – von einem Treppenhaus außerhalb des eigentlichen Volumens erschlossen wird. Die Architekten wählten zusammen mit der Zimmerei eine Holzplattenkonstruktion aus vier Schichten: zwei Lagen Bodenriemen (Fichte, Doppelnut 50 mm, 90 Grad gegeneinander gedreht, unsichtbar miteinander verschraubt), Trittschalldämmung (flächige Elastomeerlager 20 mm) und Brettschichtholz (Fichte/Tanne 160 mm). Die Decke umschließt die dunklen Holzständer des historischen Tragwerks, das die Holzdecke des Oberschosses trägt.

Beim Einlegen der Fundamentteile auf den Boden: Da die Betondecke eines im Umbau seienden Nachbargebäudes, aus der die Teile herausgeschnitten und transloziert wurden, nicht mehr hergab, mussten zwei Stützenpaare mittels Ortbeton fundamentiert werden

Beim Einlegen der Fundamentteile auf den Boden: Da die Betondecke eines im Umbau seienden Nachbargebäudes, aus der die Teile herausgeschnitten und transloziert wurden, nicht mehr hergab, mussten zwei Stützenpaare mittels Ortbeton fundamentiert werden

Foto: baubüro in situ / Martin Zeller / SBB

Nach Adrian Baumberger ist der sehr einfache Deckenaufbau „als Experiment konzeptioniert“, in dieser Sandwichbauweise sei er einmalig. Und ja, „der Holzbau ist zwar nicht wahnsinnig komplex, aber hier ging es darum, im Ausdruck eine Decke und deren Tragwerk zu entwerfen, das mit dem Bestand harmoniert. Das ist also weniger technisch, sicher aber denkmalpflegerisch/gestalterisch anspruchsvoll.“ Tatsächlich konnte die neue Decke nicht dem vorhandenen Tragwerk aufgelastet werden. Die Architekten lagerten die Decke linear entlang der Bestandswand ab und konnten hier größtenteils die vorhandenen Wandfundamente mitnutzen. Zudem stellten sie neue Stützen in das vorhandene Raster. Um hier nicht den Raum noch mehr zu unterteilen, gleichzeitig aber auch die vorhandene Struktur sinnfällig (oder eben „harmonisch“) zu ergänzen, wurden die neuen Stützen annähernd V-förmig um die alten gestellt: in den Unterzug mittels eines Mehrfachversatzes, im Fußpunkt über einen auf den Boden verschraubten, zur Einschubseite hin offenen Metallschuh.

Wobei „auf den Boden“ verschraubt erläuterungsbedürftig ist. Die Fundamentierung der neuen Stützen hätte man schlicht über eine neue Betonplatte um das bestehende Fundament erstellen können, doch das entspricht nicht der Haltung der Architekten, die das Hinzufügen von neuen Produkten minimieren wollen. So kam es zu der Idee, einzelne Blöcke mit einer Minimaldimensionierung von 120 x 80 x 30 cm aus einer vorhandenen Stahlbetondecke zu schneiden. Man suchte und fand in der Region: In einem Gebäude aus den 1980er-Jahren sollte zwecks Lichteintrag eine Betondecke geöffnet werden. Für die benötigten 16 Fundamentblöcke konnten daraus sechs gewonnen werden, die zweigeteilt dann 12 Fundamente lieferten. Die restlichen vier wurden in Ortbeton erstellt.

Die Einzelblöcke liegen auf einer Magerbeton- plus Sandschicht direkt auf dem allerdings stark verdichteten Erdreich. Ihre ehemalige Unterseite ist nun bündig zum Bestandsboden. Um die beträchtlichen Schubkräfte aufzunehmen, sind die Re-Used-Fundamente über eine Bewehrung sowie den sie einschließenden Beton zu einer Einheit verbunden (C30/37 RC-C mit Cem 2 B-M). Das Austesten der Wiederverwendbarkeit von abzubrechendem Ortbeton mit allen Arbeitsschritten von der Behandlung der Blockseitenflächen, der Sicherung der vorhandenen Bewehrung gegen Korrosion, den Bohrungen für die Verbundbewehrung und vieles andere mündete aus Sicht der Planerinnen in ihr „Leuchturmprojekt“, dessen umfassender Erkenntnisgewinn für nachfolgende Arbeiten von Vorteil sein wird. Eine wesentliche Erkenntnis der vom Büro durchgeführten Ökobilanzierung der Re-Use Fundamente ist, dass das Weniger des Armierungsstahls zu einer CO₂-Einsparung von 11 % geführt hat. Was mit den Erkenntnissen aus dem Pilotversuch (z. B. Verzicht auf Toleranzzuschläge) noch gesteigert werden könnte.

Sanierung, Re-Use, Brandschutz

Bei soviel Holz denkt man gleich an Brandschutz, ein Thema, das in der Schweiz etwas anders betrachtet wird als in Deutschland. Hier ergeben sich Brandschutzgüten auch aus Abbrandzeiten, die man in Halle A durch einfache Aufdopplungen auf den tragenden Bauteilen erreichte: „Das Brandschutzkonzept ist derart, dass wir das Tragwerk sichtbar erhalten konnten und nicht mit Gipskartonplatten verkleiden mussten“, so der Projektleiter. Dass diese Aufdopplung erst auf den zweiten Blick erkennbar ist – aber dann doch sichtbar – mindert die Oberflächenanmutung in keiner Weise, sie ist in diesem Kontext höchst angemessen.

Die Holzrahmen vor den Wänden tragen nicht nur die neue Zwischendecke

Die Holzrahmen vor den Wänden tragen nicht nur die neue Zwischendecke

Foto: baubüro in situ / Martin Zeller / SBB

Vorher Reparatur, wieder Reparatur: die Gebäudegeschichte wurde sinnvoll fortgeschrieben

Vorher Reparatur, wieder Reparatur: die Gebäudegeschichte wurde sinnvoll fortgeschrieben

Foto: baubüro in situ / Martin Zeller / SBB

Energetisch wurde eine mineralische Innendämmung gewählt, das Dach wurde komplett saniert, die Fenster in historisierender, arbeitsintensiver Handarbeit (Rahmen und Scheiben neu). Die 2-fach-Verglasung erfüllte die aktuellen U-Werte für Umbau in der Schweiz. Der Kostenaufwand konnte dank des bestehenden Denkmalschutzes gehalten werden.

Beheizt wird das Volumen mit vor die Wandflächen gehängten Radiatoren, die ihre Energie über Fernwärme erhalten, die für das ganze Areal zur Verfügung steht. Die Heizkörper sind dabei zur Hälfte re-used, das gleiche gilt für die Sanitärausstattung. Natürlich ist sämtliche Technik sichtbar, reparierbar, anpassbar und austauschbar auf Putz verlegt.

Mieterausbau, Bauhütte und Re-Use-Sprache

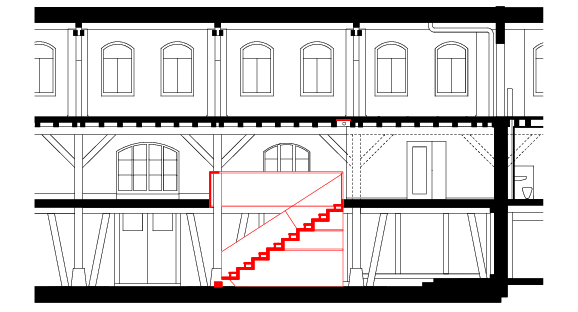

Die Vergabe der Mietfläche erfolgte erst zeitgleich mit der Fertigstellung vom Grundausbau; daraus ergab sich u. a. die Aufgabenstellung/Entwurfsidee, eine neue Zwischentreppe zu konstruieren. Der Mieter der Halle A, die Transa, ein Schweizer Outdoor- und Reise-Ausrüster, wollte in der Halle eine Reparaturwerkstatt einrichten, für Kleidung und Ausrüstung. Allerdings brauchte man zwei direkt miteinander verbundene Geschosse. Transa und baubüro in situ kannten sich über den sehr radikal konzipierten Umbau der Hauptverwaltung von Transa mit dem Fokus auf „ZERO Waste“ und also Re-Use.

Das Material- und Bauprinzip der Treppe ist so einfach wie im gebauten Endergebnis überzeugend: Die Architekten schnitten aus der gerade eben eingefügten neuen Holzdecke die Treppenstufen, womit sie die Decke gleichsam stufenweise nach unten herunterließen. Der erste Tritt unten besteht aus dem überschüssigen Beton, der für die Renovierung des Bodens im Erdgeschoss benötigt wurde.

Die Treppe dient zudem als Raumteiler, hinter ihr versteckt sich eine schlichte Küche mit einer auf Euro-Paletten gestellten Sitzlandschaft. Die halboffene Küche diente einmal der Versorgung der Mitarbeiter, zugleich aber kann sie auch für Veranstaltungen genutzt werden. Dass Transa den Einbau der gebrauchten Sanitärausstattung mitgemacht hat, war erwartbar, dass die Bauherrin hier aufgeschlossen war, nicht unbedingt. Aber: „Wir haben zunächst der Bauherrin gegenüber konventionell gerechnet und mit ihr ausgemacht, dass, wenn wir gebrauchte, aber tadellose Bauteile finden und diese kostenneutral verwenden, wir diese einbauen können“, so Adrian Baumgartner.

Mieterumbau: Weil der Mieter beide Ebenen verbunden haben wollte, wurde die neue Zwischendecke gleichsam stufenweise zur Treppe (mit Sitzplätzen) umgeformt. Links neben der Treppe die einfache Küche mit Sitzgelegenheiten im hinteren Raum

Mieterumbau: Weil der Mieter beide Ebenen verbunden haben wollte, wurde die neue Zwischendecke gleichsam stufenweise zur Treppe (mit Sitzplätzen) umgeformt. Links neben der Treppe die einfache Küche mit Sitzgelegenheiten im hinteren Raum

Foto: baubüro in situ / Martin Zeller / SBB

Zwar war das Thema des Re-Use in der Bauaufgabe nicht das zentrale, dennoch unterstütze die Re-Use-Sprache, so Adrian Baumberger, „die der Arealentwicklung zu Grunde liegenden Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit und der Wertschätzung des Bestehenden. Unsere Rolle dabei war es, hier ein paar Weichen so zu stellen, dass am Ende unsere Auffassung von Re-Use an vielen Einzelpunkten durchgesetzt werden konnte.“

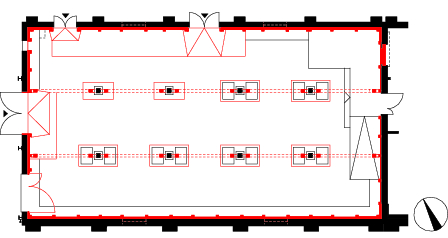

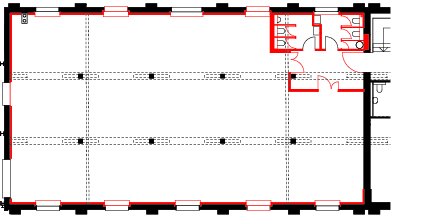

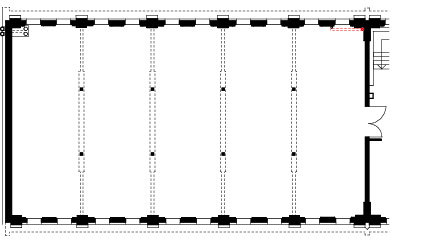

Grundriss Zwischengeschoss, M 1 : 400

Grundriss Zwischengeschoss, M 1 : 400

Grundriss Obergeschoss, M 1 : 400

Grundriss Obergeschoss, M 1 : 400

Und am Schluss: Von Anfang an war baubüro in situ auf einer kleinen Fläche auf dem Gelände, mit „einer Art von Bauhütte“, so der Co-Projektleiter. „Das kommt unserem Bauverständnis nahe, weil wir immer vor Ort sein wollen. Aktuell haben wir hier auf dem Gelände eine neue Fläche bezogen … hoffentlich für die kommenden 30 Jahre!“ Das mag erstaunen angesichts des Diktums der SBB, hier keine Büroflächen anzubieten, sondern nur Raum für urban Produktive … Der Blick auf die Arealentwicklung, die durchaus handfesten Ergebnisse bestätigen dann aber die These vom Produktiven der Architektinnen.

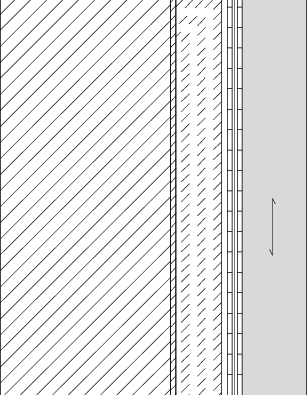

Wandaufbau Außenwand, M 1 : 10

Wandaufbau Außenwand, M 1 : 10

Mauerwerk Bestand

Ausgleichsputz

Multiporplatte 80 mm

Distanz 10mm -> Durchlüftung

Brettschichtholzpfosten GL24 h, 140 x 180 mm

Dreischichtplatte B/C 27 mm, statisch vernagelt (vor Aufrichten)

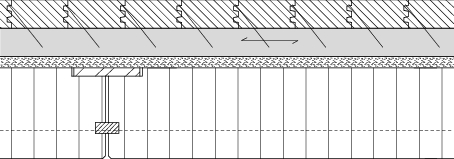

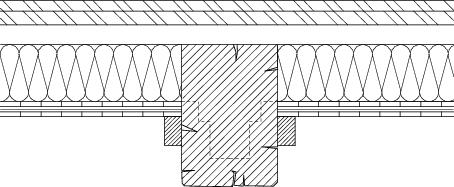

Deckenaufbau Zwischendecke, M 1:10

Deckenaufbau Zwischendecke, M 1:10

Oberfläche farblos, matt

Bodenriemen Fichte Doppelnut, 50mm in untere Lage unsichtbar verchraubt

Bodenriemen Doppelnut, 50mm, vollflächig schwimmend verlegt

flächige Elastomeerlager HBT Isolfloor 20mm

Brettschichtholz liegend GL24h, sichtbar, 160mm

Fuge mit Nut+Feder und OSB 15mm (OSB gleichzeitig zur Scheibenausbildung)

Oberflächenbehandlung: UV-Schutz, farblos

(Brandschutz: REI60 gem. Lignum-Dok 4.1(2015): Tab. 435-2 Variante A/C (S.34), R60 über Abbrandbemessung)

(Nutzlast 7,0 kN/m2)

Decke über Zwischenebene (Bestand), M 1 : 10

Decke über Zwischenebene (Bestand), M 1 : 10

Balkenlage, C24, ca. 175/250 mm, a =6 80 mm

OSB-Verlegeplatte 18 mm

Schalung, N+K 35 mm

GFP 25mm, Verlegeplatte

Hohlraumfrei ausgedämmt MF, SP > 1 000°C, >26 Kg/m³, 100 mm

(Brandschutz: REI60 gem. Bestand: Brandschutznachweis Josef Kolb AG, 7.11.2018)

Schiebeboden DSP 27 mm, od. Schalung N+K

Auflagerlatte seitlich der Balken 30/50 mm

(Nutzlast 3,0 kN/m²)

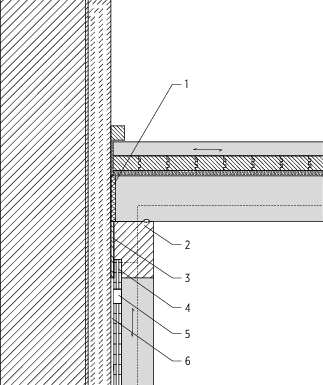

Auflager Zwischendecke auf aussteifender Außenwand, M 1 : 20

Auflager Zwischendecke auf aussteifender Außenwand, M 1 : 20

1 Fuge gem. Lignum Dok 4.2 434-1 Variante 1a, Mineralwolle >1 000°C, >40 kg/m3, rauchdicht abgeklebt

2 TGS 8 x 240 mm, 2 Stk. pro Element + 1xVGS Paar 8 x 300 mm

3 GFP 10 mm, Hohlraumfrei zwischen Multipor und Holz (Wand insitu zusammenbauen, GFP an Holz, als Ganzes aufrichten)

4 DSP statisch mit Einbinder vernagelt, Ausfälzung 27/50 mm

5 Bohrungen zur Luftzirkulation

6 Raum zur Luftzirkulation 10 mm

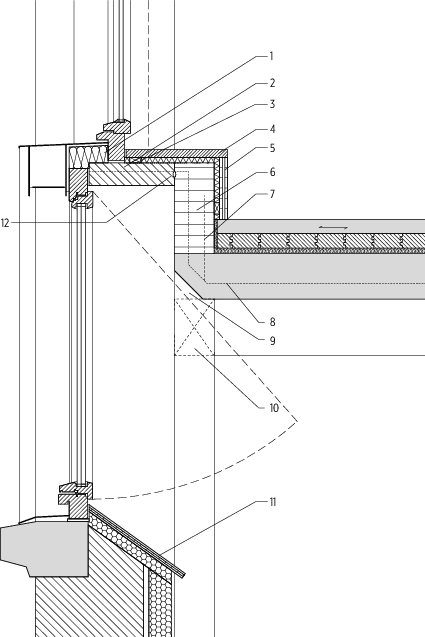

Geschossübergang Fenster EG, M 1 : 20

Geschossübergang Fenster EG, M 1 : 20

1 Fassadenbahn an Fensterrahmen, Mineralfaserdämmung, hohlraumfrei

2 Anschlagholz 80/300 mm, C24

3 Dämmung Mineralwolle RF1 20 mm, Lattung 20/40 auf 5 mm Elastomerstreifen

4 Massivholzplatte Fichte 27 mm, sichtbar geschraubt

5 DSP Fichte 27mm, sichtbar geschraubt, Stirn und seitlich bei Fenster ca 20 x 25 cm

6 Pos 123 BSH GL24h 140/320 mm

7 VGS 8 x 300 a=20cm, L eff = 100 mm, Vrd = 28 kN/m‘

8 Abbrand 60min

9 Abschrägen Deckenstirn im Fensterbereich

10 Deckenauflager Aussteifungswände

11 DSP 19mm B/C sichtbar geschraubt

12 Anschluss rauchdicht

Projektdaten

Objekt: Transa Repair Center,

Zürich/CH

Standort: Hohlstraße 402, 8048 Zürich/CH

Typologie: Gewerbebau

Bauherrin: Grundausbau: SBB Immobilien AG, Mieterausbau: Transa Backpacking AG

Nutzungstransformation: Denkstatt sàrl, Basel/CH. Team: Sebastian Güttinger, Tabea Michaelis, Leon Gloor, Ben Pohl

Architektur: baubüro in situ, Zürich/CH. Team: Team Grundausbau: Adrian Baumberger, Kevin Demierre, Andreas Haug. Team Mieterausbau: Pascal Angehrn, Clément Estreicher. Bauleitung: Adrian Baumberger / Pascal Angehrn

Bauzeiten: 06.2021 – 01.2022

Grundfläche Gesamtareal: 42 000 m²

Nutzfläche: 593 m²

Technikfläche/Verkehrsfläche: (im angrenzenden Gebäudteil)

Brutto-Grundfläche: 352 m²

Brutto-Rauminhalt: 2 162 m³

Baukosten: k. A.

Fachplanung

Bauingenieur: Flückiger + Bosshard AG, Zürich/CH, www.ingbau.ch und Pirmin Jung AG, Sursee/CH,

www.pirminjung.ch

Baumeister: BWT Bau AG, Zürich/CH, www.bwt.ch

Akustik: Bakus AG, Zürich/CH

Energieplanung: Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein/CH,

www.waldhauser-hermann.ch

Brandschutz: Amstein + Walthert AG, Zürich/CH, www.amstein-walthert.ch

Energiekonzept

Außenwand = 0,39 W/(m²K)

Bodenplatte = 0,12 W/(m²K, Rand) / 3,20 W/(m²K, Mittelzone zu Erdreich)

Dach = 0,10 W/(m²K)

Fenster (Uw) = 1,30 W/(m²K) (ertüchtigte historische Fenster)

Haustechnik: Wärme über das Areal-Energienetz (Grundwasserwärmepumpen). Radikaler Low-Tech-Ansatz: keine Mechanische Lüftung (Nachtauskühlung über Fenster, stark kühlende Wirkung des größtenteils nicht isolierten historischen Betonbodens gegen Erdreich). Abwägen Graue Emissionen vs. Einsparung Betriebsenergie der einzelnen Bauteile: diffusionsoffene Innendämmung usw.